取材ボランティアレポート「三重県総合文化センター防災訓練」

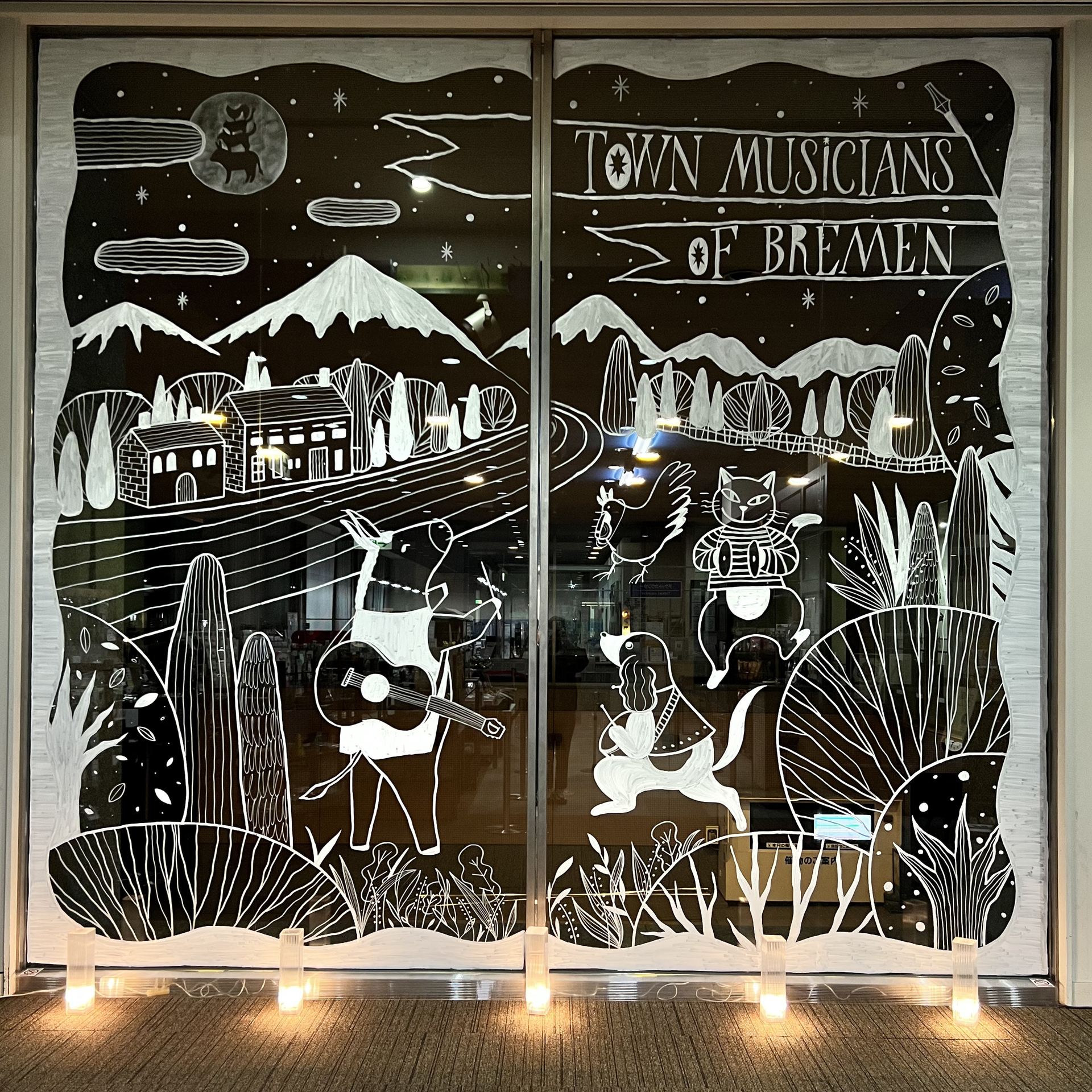

12月7日は、昭和東南海地震が発生した日で、三重県はこの日を「みえ地震・津波対策の日」と定めています。今回、三重県総合文化センターでは、「大ホールでピアノのコンサートが行われている最中に震度6強の地震が発生する」という想定で、三重県総合文化センターに勤務する職員と、ボランティア・関係機関による協力のもと、防災訓練が行われました。

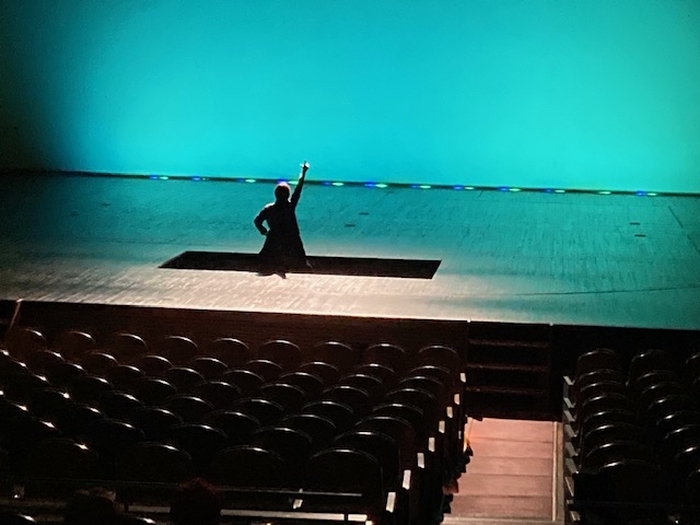

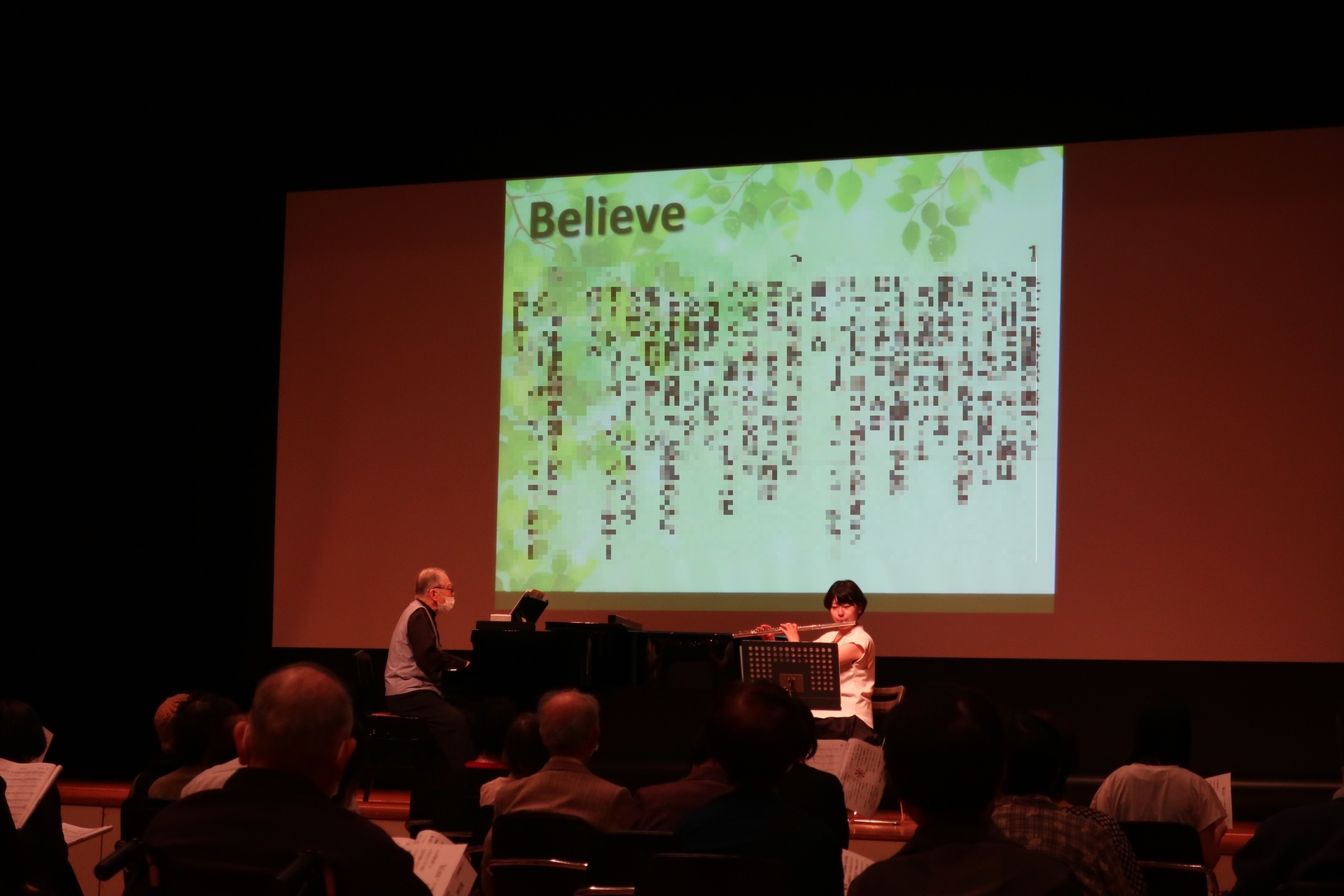

防災訓練に参加したボランティアの私たちは、観客の役をしました。実際に演奏者役のボランティアがピアノの演奏をしている時、大きな音(地震の音)が鳴り、コンサートは中断され、職員が大ホールから広場まで私たちを避難誘導しました。大ホールという大きな空間では、マイクを使えない状況で観客全員を安全に誘導するには、職員の冷静な判断と連携、可能な限りの大きな声での呼びかけは必須ですが、私自身、観客役を体験して考えたことは、観客や出演者も含め、日頃の災害に対する意識を高めることが必要だと思いました。

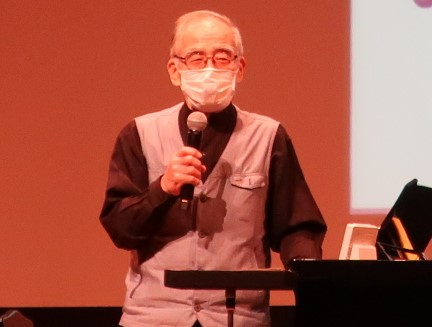

そのシミュレーションのあとに、元消防士である三重県防災対策部防災企画・地域支援課の岩本さんによる講話の時間があり、どのように地震災害に備えたらよいか、分かりやすくスライドを使って説明くださいました。

私は三重県に引っ越してきてからは、家に防災バッグ等を揃えていなかったので、この防災訓練後、早速防災バッグを買い、備蓄品のチェックも行いました。

南海トラフ地震がいつ起きてもおかしくない状況の今、もう一度自分自身や家族、近所の方々とともに、災害について考え、情報を共有し、備えをしていく必要性を強く感じる防災訓練となりました。

(取材ボランティア:小此内寧々)

取材したイベント

三重県総合文化センター防災訓練

2022年12月19日(月曜日)