取材ボランティアレポート「第65回名盤を聴く」

ショスタコーヴィチ「交響曲第5番」が終わると、自然に会場から拍手がわき起こる。

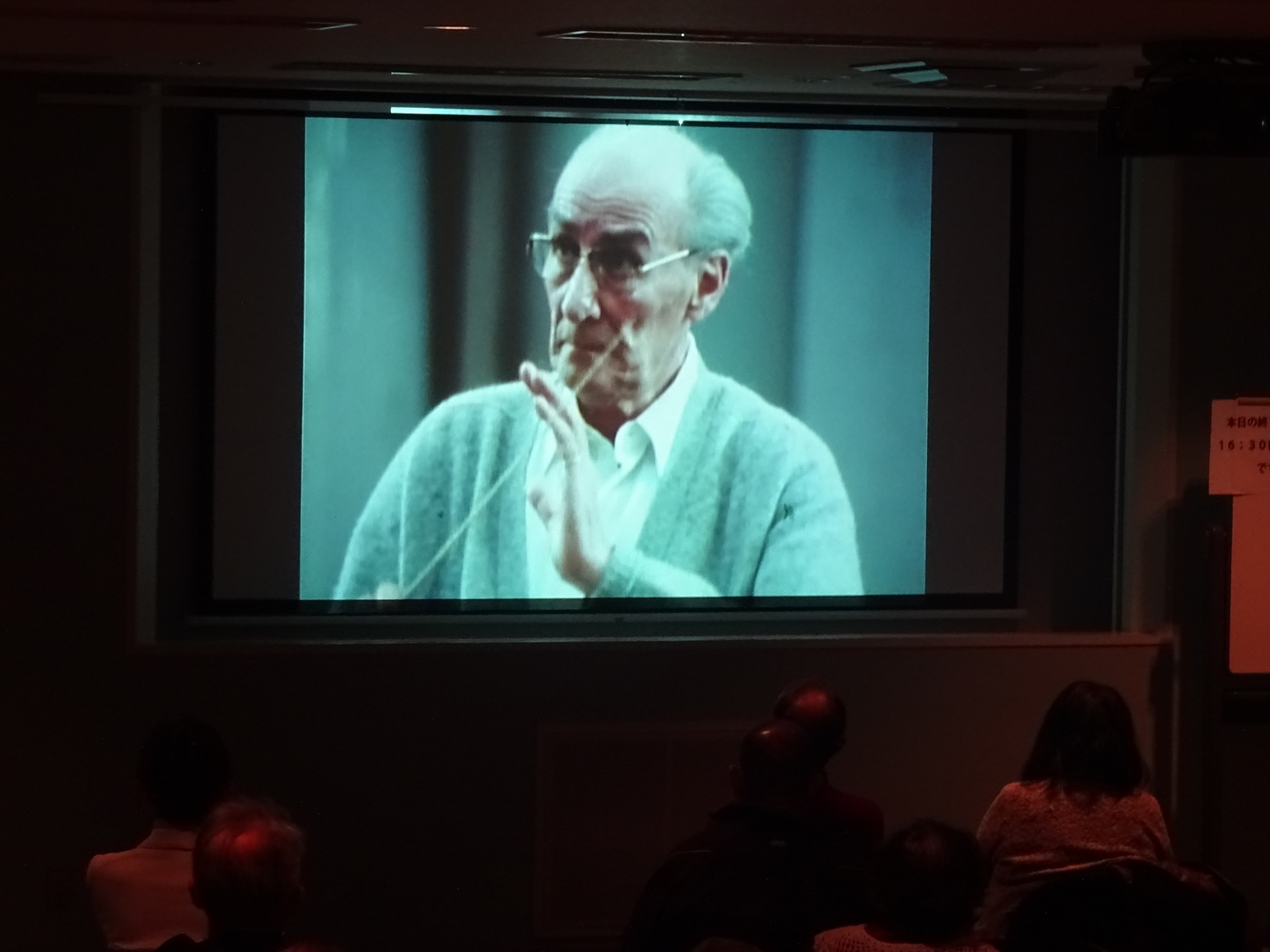

1983年に録画された古い映像を見ていることなど、誰もが忘れていた。

まるで、目の前で生演奏を聴き終わったかのような高揚感。

久しぶりに鳥肌がたった。

2002年から続いている「名盤を聴く」。第65回の今回は「エフゲニー・ムラヴィンスキー特集 第二弾」。「第二弾」とついていることからもおわかりのように、ファンからの強いリクエストに応えて、2006年の第一弾から約10年たった今年、待望の「ムラヴィンスキー特集 第二弾」が実現した。

今回の映像は、1983年に、ミンスク・フィルハーモニー・ホールで録画されたものなのだが、ソ連時代の古い機材で録画されていたため、日本の最新の技術で変換し、ようやく日の目をみることになったそうだ。いわば、日本人のムラヴィンスキーに対する熱い思いが、幻の映像を復活させたといえる。ただ、映像の状態は極めて悪く、途中で映像が途切れたり雑音が入ったりする場面もあった。

しかし、そういう古さがあるため、かえってライブ感があってワクワクした。なにより、指揮者のムラヴィンスキーの表情を至近距離でじっくり見ることができるのがよい。指揮者は普通、聴衆に背中を向けているので、時折ちらっと横顔が見えるくらい。ということは、指揮者自身も、曲が終わるまで、聴衆の表情を見ることはできないわけだ。しかし、背中に注がれる熱い視線を感じないわけはなく、本番中、背中に感じるプレッシャーはとてつもなく重いに違いない。

今回は、演奏の映像だけでなく、リハーサルの様子やインタビューの映像もじっくり見ることができた。リハーサルは、一小節、一小節区切りながら、ていねいにすすめていく。決して妥協することなく。まるで、音楽大学の学生が譜面とにらめっこしながらピアノの練習をしているかのような細かさ。しかし、壮大な交響曲も、ひとつひとつの音符の集まりなのだから、当然のことなのだ。そうやって、ひとつひとつ、ていねいに積み上げていった音が響き合い、ひとつに溶け合った時、指揮者ムラヴィンスキー自身が言う「至福の時」が現れる。私は残念ながら、ムラヴィンスキーの演奏を生で聴くことはできなかったが、今回の「名盤を聴く」に参加させていただいて、まるで生の演奏を聴いたかのような感動を味わうことができた。

インタビューの中でムラヴィンスキーは、演奏に求められるのは、「客観性」や「正当性」ではない。「それは正しいのか?」という問いは無用だ。重要なのは、「説得力があるかどうか」。この演奏で、聴衆を説得することができるかどうか、それだけが求められるのだと言っていた。だから、例えば、ムラヴィンスキーの十八番ともいえるショスタコーヴィチの交響曲第五番であっても、通しリハーサルは納得のいくまで、最低10回は繰り返すのだという。オーケストラは他人との共同作業で音を編み出す作業であり、指揮者には指揮者の、団員が100人いれば100人の曲に対する思い、イメージというものがあるのだから、それらをぶつけあい、新しいものを創造していく作業というのは、苦しいものなのだ。ムラヴィンスキーが指揮台のことを「処刑台」と呼んでいたのが、大変印象的だった。長身痩躯のムラヴィンスキーは、胃が悪く、少食だったためやせていたとのこと。若いころは大げさなパフォーマンスだと言われるくらいダイナミックな指揮をしていたが、晩年は、指揮棒も使わず、動きを最小限に抑え、視線を送るだけで団員と意思疎通を図っている場面も多く見られた。たとえ、リハーサルであっても、長身のムラヴィンスキーが背筋をピンと伸ばし、指揮台に立つだけで場に集中力がみなぎる。これこそ、「巨匠」の存在感なのだろう。

ロシア語のインタビューを聴いていると、ムラヴィンスキーの話す言葉自体が音楽のようだった。ムダがなく、流れるように途切れなく続いていく言葉たち。言葉はわからないけれど、ずっと聴いていたい気がした。

録音嫌いだったムラヴィンスキー。ひとつの理由は、彼は極限までピアニッシモを抑えるので、録音では音が拾えないということもあったという。しかし、現代のテクノロジーで、幻の映像が見られるようになったことは本当に嬉しい。

帰りに、多くの方が、次回の「名盤を聴く」の申込みをしていったのが印象的だった。生演奏を聴くのと同じくらい、もしかすると、それ以上の感動をもらえる「名盤を聴く」。もちろん私も次回も参加するつもりだ。

【取材ボランティア:海住さつき】

取材したイベント

第65回名盤を聴く エフゲニー・ムラヴィンスキー特集 第二弾

日程 2017年12月16日(土曜日)

会場 三重県生涯学習センター2階 視聴覚室