取材ボランティアレポート「日本考古学・古代史上における三重」(2)

単に寺や神社、お城に訪れることで日本の歴史を知ることが今までの習慣であったが、京都や奈良に隣接し、特別な神社である伊勢神宮のある三重が、考古学・古代史上でどのような意義を持つのか、興味をもって受講した。

講義は、縄文時代草創期から安土・桃山時代にかけて、三重における遺跡・遺物を発掘調査・研究した成果を数多く語られた。そのなかから、関心を引かれた事、驚いた事、意外であった事を中心に列記する。

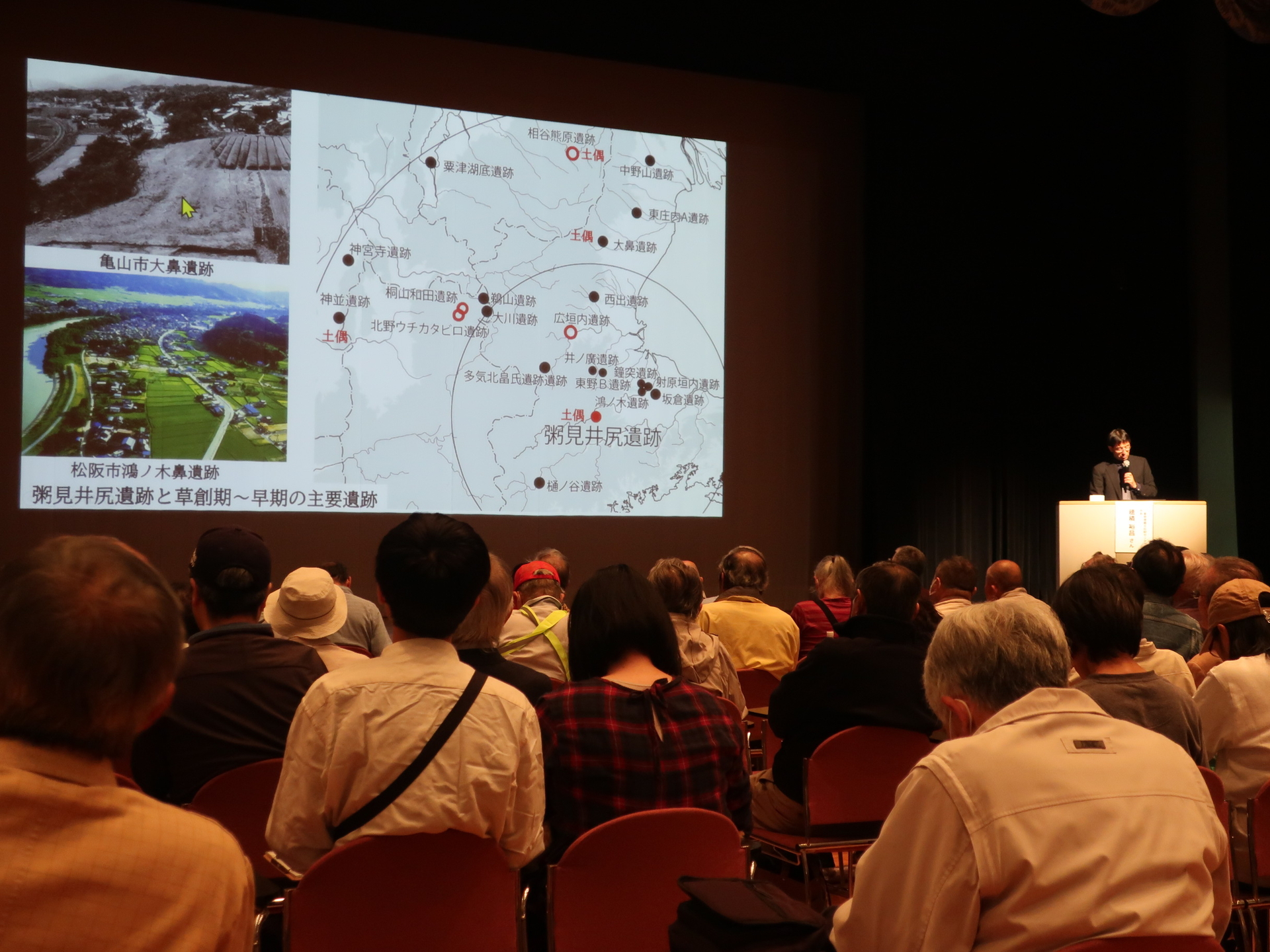

- 紀元前1万年前に松阪市飯南町の粥見井尻遺跡で、現時点では最古の土偶が発掘されたこと。

- 古墳時代の三重は、全国的に見て大型前方後円墳が多く、この時代の研究をリードしていること。松阪市の宝塚1号古墳では、装飾された船形埴輪や珍しい湧水施設、導水施設を模した埴輪がセットで発掘された。鈴鹿市の石薬師東63号墳で発掘された非常に美しい形をした馬形埴輪は、東京国立博物館で開催中の展覧会で展示されている。伊賀市の城之越遺跡では庭園的要素をもつ遺構配置が発見された。当時、古墳時代では全国でほとんど知られていなかった湧水箇所から水を導く溝の法面に石を貼り付けた貼石(はりいし)遺構が発掘され、現時点では日本最古の庭とされている。

- 伊勢神宮創祀の問題は専ら文献史学上の問題であったが、考古学的知見を介入させることで新しい視点が示される。大王家祭祀場の伊勢移転を前提として、周辺地域の考古資料から倭王権も関与して5世紀に創祀され、天武・持統朝に「アマテラスを祀る宮」として位置づけられ、再整備されたとの講演者の見解が示された。

その他に、『中世的世界の形成の舞台とされた黒田庄と東大寺』『天正伊賀戦争』等、歴史や地理に興味のある人にとって、関心を引かれる話があった。

この度の講座により、過去のそれぞれの時代に生きた人の生活、死生観、祀りごと、信仰等を知り得たことで、今後目にする三重の史跡や出土品を広い視野で興味深く眺められそうな気がした。

(取材ボランティア:渡邉)

取材したイベント

日本考古学・古代史上における三重

2024年11月16日(土曜日)13時30分から

講師:穂積 裕昌(三重県埋蔵文化財センター所長)