【事業報告】三重ジュニア管弦楽団 こどもオーケストラ教室

開催日時:2023年8月6日(日曜日)11時開演(70分)

会場:三重県文化会館 小ホール

参加者:333人

指揮:梶 吉宏、阪野 徹

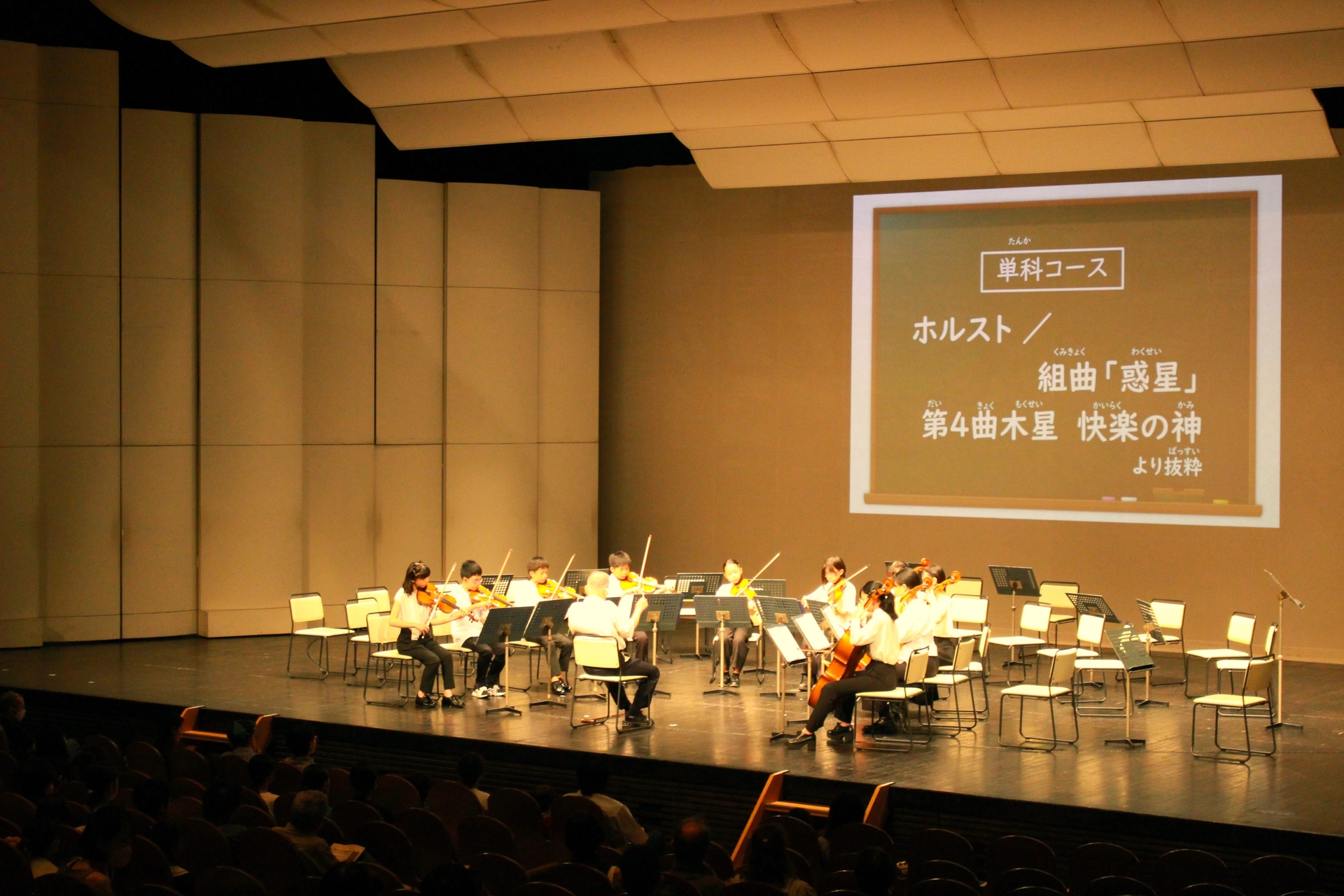

毎年恒例、三重ジュニア管弦楽団によるこども向けオーケストラ教室を開催しました。ジュニア管弦楽団ではじめて楽器を始めてから2年が経とうとしている単科コースは、お客様の前で初めて演奏を披露しました。初舞台に緊張しながらも、練習の成果を発揮して堂々とした演奏をお届けしました。

楽器経験者による合奏コースは、クラシックの名曲をたくさん盛り込んだプログラム。ヴィヴァルディの「春」では、14行の詩(ソネット)とともに小鳥のさえずりや春の嵐、妖精の踊りなど、それぞれの場面を解説。それを踏まえて音楽を聴くと、それぞれの情景が鮮明に思い浮かびました。

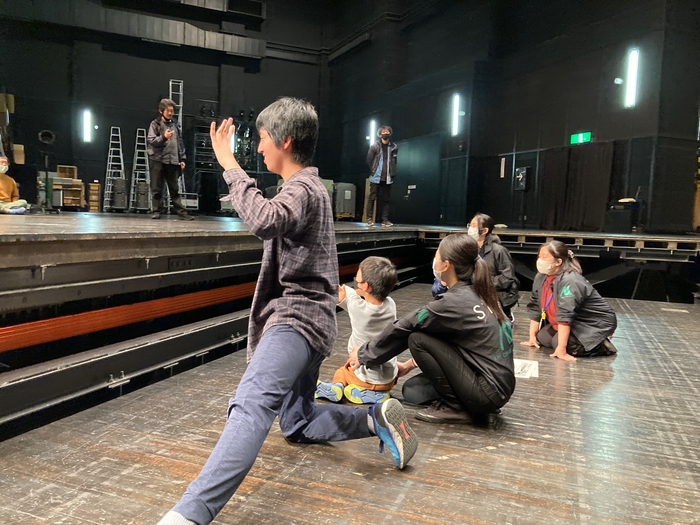

指揮者体験コーナーではアンパンマンのマーチの2分の2のリズムを梶館長が会場のみんなにレクチャーしました。元気よく立候補してくれた3名の子どもたちが実際にオーケストラの指揮を体験していただきました。指揮に合わせてオーケストラは早くなったり遅くなったり…タイミングを合わせたりリズムを保ったり、指揮者はとても重要な役割を担っているのです!最後はオーケストラと共にみんなで元気に合唱。みんなで楽しくオーケストラについて学べる一日となりました。

参加者の声

- いろんな学年の子どもたちが奏でる音が一つになるのは、とてもステキだと思います。(保護者)

- 5才児も入場出来てありがたいです。(保護者)

- 指揮者体験がかわいくてよかったです(保護者)