【事業報告】劇団うりんこ ベイビーシアター「MARIMO」

開催日時:8月16日(火曜日)1回目11時、2回目14時

会場:三重県文化会館 小ホール

参加者:0歳から24か月までの子どもと親 1回目9組、2回目10組

上演:劇団うりんこ 演出:Jackie E.chang

文化庁統括団体によるアートキャラバン事業(コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業)「JAPAN LIVE YELL project」

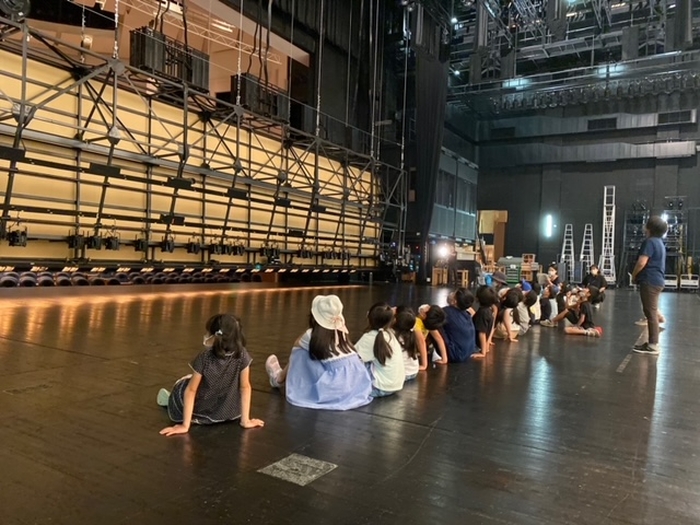

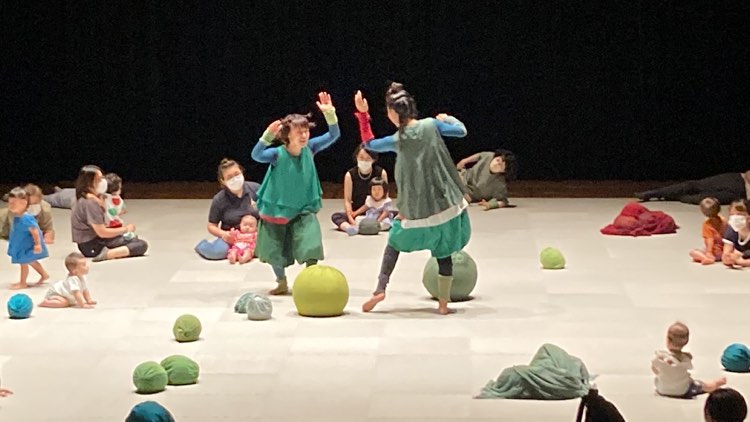

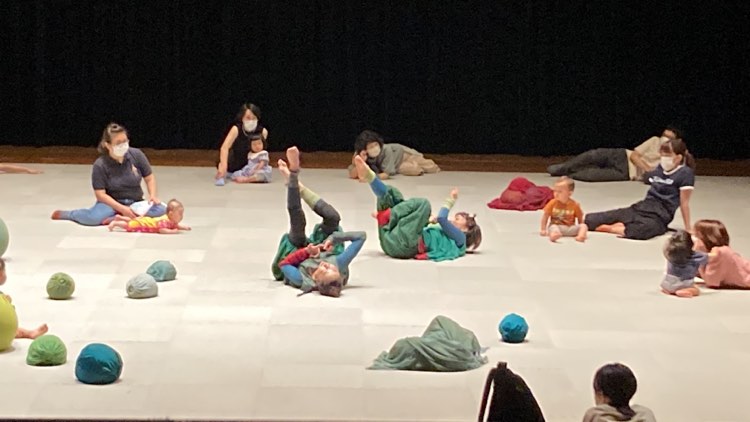

40年近い歴史をもつ児童劇団うりんことともに、0から24ヶ月の子どもとその家族のための、特別な劇場体験として実施しました。受付で赤ちゃんの様子をヒアリングし、徐々に劇場に慣れるよう、スタッフがゆったりと親子を誘導していきます。会場内は大人も寝転んで赤ちゃんと同じ目線で鑑賞。赤ちゃんたちも自由に動きながら、リラックスして楽しんでいました。

参加者の声

-

自由に動き回れて、とてもすてきな体験ができました。子供がいつもと違って、積極的に前に出て興味を示してくれたので、新しい顔や行動が見れて、とても良かった!!(保護者)

-

乳児が気軽に参加できるイベントが少ないので、このイベントがあってとてもよかった。授乳室やオムツ換えスペースの心配もなく、安心して参加できた。(保護者)

- 父親として参加していたのは自分だけでしたので少しだけ不安でしたが、あまりこのようなイベントに子供と2人で参加したことがなかったので自分にも子供にも良い経験になりました。(保護者)