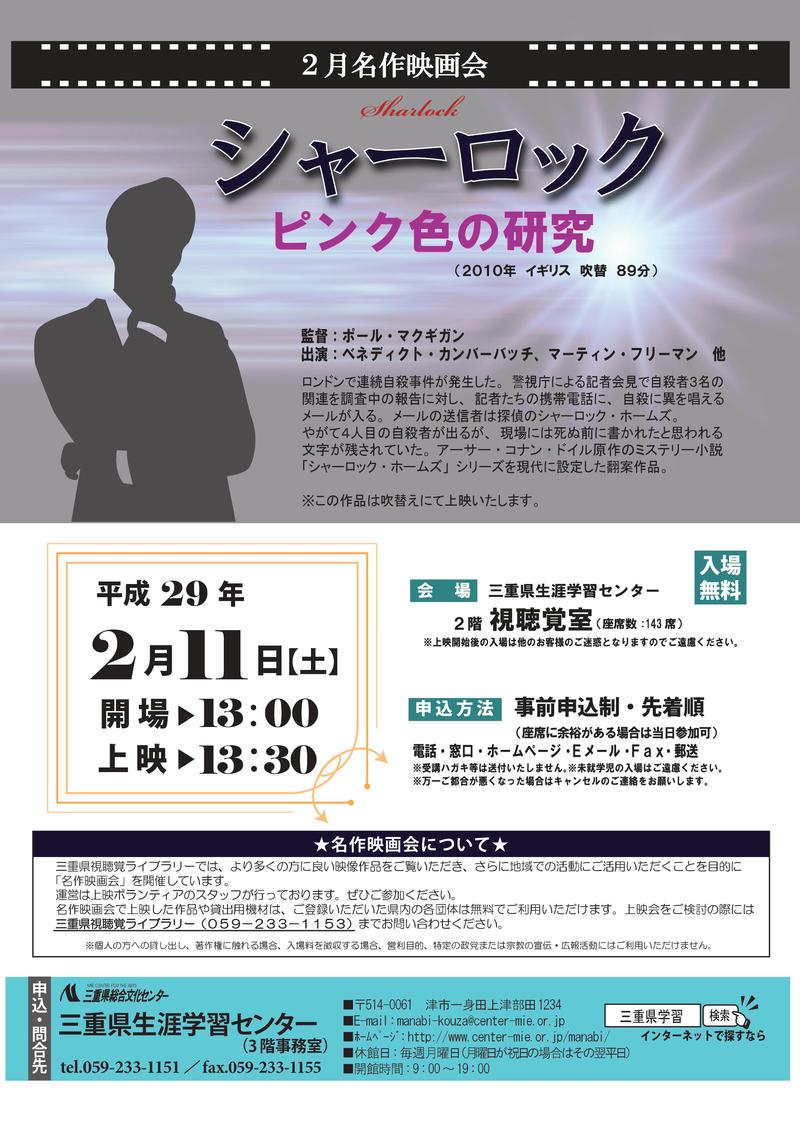

取材ボランティアレポート「名作映画会『シャーロック ピンク色の研究』」

「シャーロック・ホームズ」の映画が生涯学習センターで上映されるのを知って是非観たいと申し込みました。

本好きだった学生時代に読んだ記憶があって、面白かったことは覚えているけれど内容はすっかり忘れている自分に、遠い昔の事だから覚えていなくても仕方ないわと納得しながら視聴覚室へと向かいました。

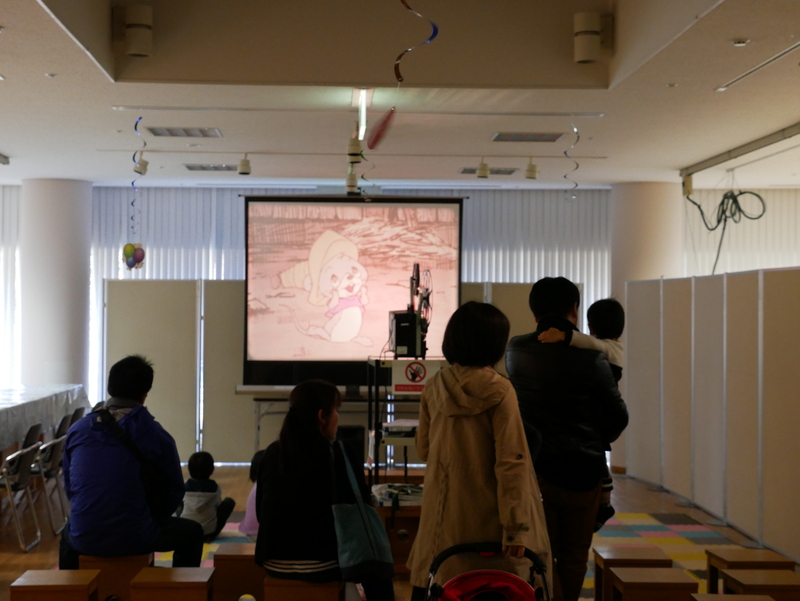

143席の会場はほぼ満席でこの映画への関心の高さがよく分かり、無料で名作を観ることのできるこの名作映画会を運営してくださっている上映ボランティアの方々に感謝の念で一杯になりました。

さて、内容を少し紹介しますと……。

アフガニスタン紛争に軍医として従軍したジョン・ワトスンは負傷して帰国し、戦争による心的外傷後ストレス障害(PTSD)に悩まされています。ジョンがルームシェアの相手をさがしていると、同じくルームシェアの相手をさがしているシャーロックに会います。そして会った時にジョンはシャーロックに軍歴や家族構成など当てられてしまい驚きます。

その頃、ロンドンでは3名の連続服毒自殺事件が発生していました。ジョンとシャーロックが共同で住むベーカー街221Bへ下見に来たところへ、レストレード警部が4人目の自殺者が出たと言ってシャーロックの元へやって来ます。

シャーロックはジョンと一緒に現場へ行きピンク色の洋服を着た女性の遺体を確認しますが、女性のスーツケースがないことに気付くと一人で探しに行ってしまいます。ジョンがベーカー街へ帰ろうとするとある男に廃倉庫に連れ出され、シャーロックを監視するように頼まれるが断ります・・・

犯人を追うシャーロックの正確な推理と頭脳の明晰さ。犯人の車を追跡する時に杖をついて歩いていたはずのジョンが、シャーロックに続いてビルからビルへ飛び移るシーンに「あれっ、足が治ったのかしら」などと息もつかせないストーリーの展開に目はスクリーンに釘付けに。

シャーロックが、携帯電話で呼び出した犯人と、毒入りカプセルをあわや飲もうとするときに、後を追ってきたジョンが犯人を銃で射殺するところでこの事件は解決するのですが、事件現場に現れた「ある男」がシャーロックの兄のマイクロフトだと知り、またまたビックリ。マイクロフトはシャーロックの事を心配して監視をしていたのです。

この映画をワクワクドキドキで見終わってからまた次のシリーズを見たくなり、すっかりシャーロック・ホームズにはまってしまった私に気づいたのでした。

(取材ボランティア:葛山 則子)

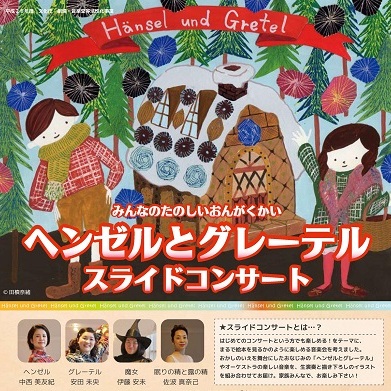

レポートしたイベント

名作映画会「シャーロック ピンク色の研究」

日時 2017年2月11日(土曜日)13時30分から15時まで

会場 三重県生涯学習センター2階 視聴覚室