『伊勢音頭恋寝刃』の舞台・伊勢古市へぶらり旅

歌舞伎・人形浄瑠璃の演目として人気の『伊勢音頭恋寝刃(いせおんどこいのねたば)』。物語は寛政8年(1796年)5月、伊勢古市の遊郭・油屋で起きた実際の殺人事件を題材にしています。「古市十人斬り」といわれるこの事件は、青年医師の孫福斎と遊女・お紺が下座敷で親しくしていたところ、仲居のおまんにより強引に引き離され、他の客の相手をさせられたことから斎が激昂し、店の客や関係者を次々斬るという騒動に発展したもの。ニュースは瞬く間に全国に広がり、同年7月には、近松徳三により大坂角の芝居で初演され、大ヒットとなりました。今回は物語の舞台となった伊勢古市参宮街道をレポート!

歌舞伎・人形浄瑠璃の演目として人気の『伊勢音頭恋寝刃(いせおんどこいのねたば)』。物語は寛政8年(1796年)5月、伊勢古市の遊郭・油屋で起きた実際の殺人事件を題材にしています。「古市十人斬り」といわれるこの事件は、青年医師の孫福斎と遊女・お紺が下座敷で親しくしていたところ、仲居のおまんにより強引に引き離され、他の客の相手をさせられたことから斎が激昂し、店の客や関係者を次々斬るという騒動に発展したもの。ニュースは瞬く間に全国に広がり、同年7月には、近松徳三により大坂角の芝居で初演され、大ヒットとなりました。今回は物語の舞台となった伊勢古市参宮街道をレポート!

お伊勢参りの人々で賑わった古市

外宮と内宮を繋ぐ古市参宮街道。ここはお伊勢参りを終えた人々の精進落としの場として、大変な賑わいを見せました。男性は遊郭、女性や子供は伊勢歌舞伎と、家族で楽しめる場になっていたそう。そんな当時の資料の宝庫となっているのが、近鉄五十鈴川駅から歩いて約10分、街道の入り口にある古市参宮街道資料館です。江戸の吉原、京の島原と並ぶ日本三大遊郭の一つに数えられ、その代表格であった油屋や備前屋の調度品、絵図の数々や、歌舞伎俳優の登竜門として栄えた伊勢歌舞伎の歴史も垣間見ることができます。なお8月12日まで企画展「大安(だいやす)旅館」が開催中。近くには、“芸能の神様”を祀った長峰神社や、数々の東西名優が来演した古市芝居跡も。

当時の面影を残す麻吉旅館

伊勢自動車道沿いを一本入ると、目の前に広がるのはタイムスリップしたかのような光景。急斜面に沿って作られたその風貌は、京都の清水寺と同じ5層6階木造の懸崖造り。天明(1781〜1789年)の地図にもその名を確認できる麻吉旅館は、伊勢音頭の舞台を持ち、常時30人程度の芸妓を抱える県下第一等の大料理店として栄えました。当時の趣そのままに、現在も宿泊することができる貴重な旅館。宿泊者限定で貴重な資料を見ることもできます。

お紺と斎を偲んで

古市郵便局手前の路地を入ったところにひっそりと佇んでいる大林寺。 事件の後、斎は自害。お紺は難を逃れて生き延び、文政12年(1829年)2月9日に享年49歳でこの世を去りました。同年5月、古市の芝居で『伊勢音頭恋寝刃』が『宝年菜種実』と外題を改め、初めて上演されます。この時、斎をモデルとした福岡貢を演じた四代目坂東彦三郎が、油屋の近くにあった大林寺にお紺の墓を建立し供養しました。その後、昭和4年(1929年)には二代目實川延若により斎の墓も寄進され、ふたつ並んだお紺と斎の墓は比翼塚と呼ばれています。

当時の風情を味わいに、サロンの前後に「お伊勢参り」もかねて古市を訪れてみてはいかがでしょうか。

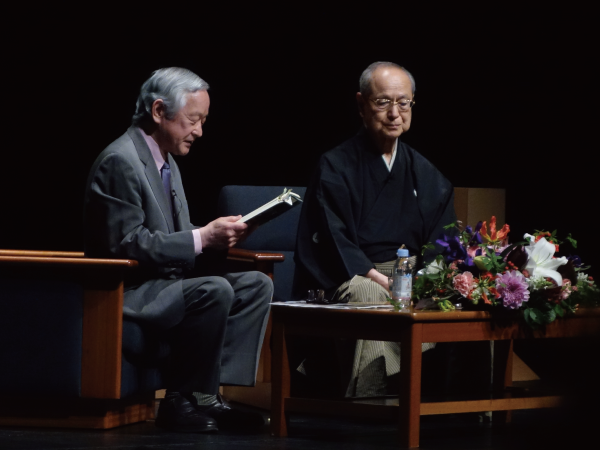

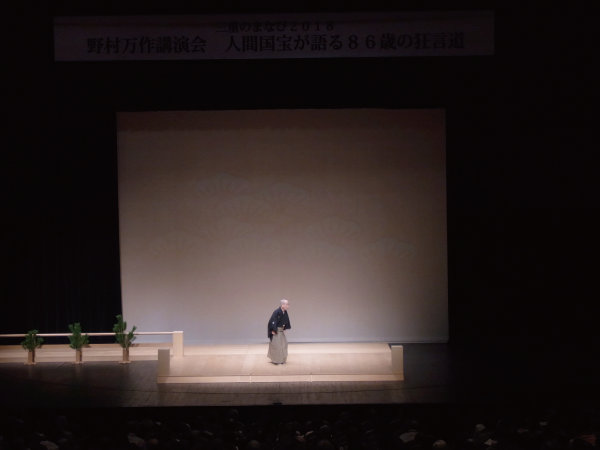

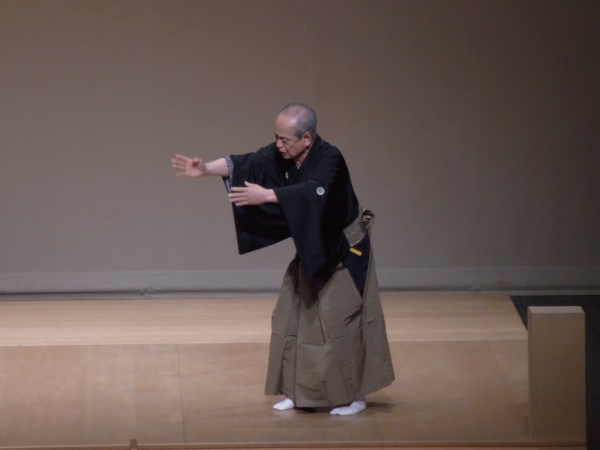

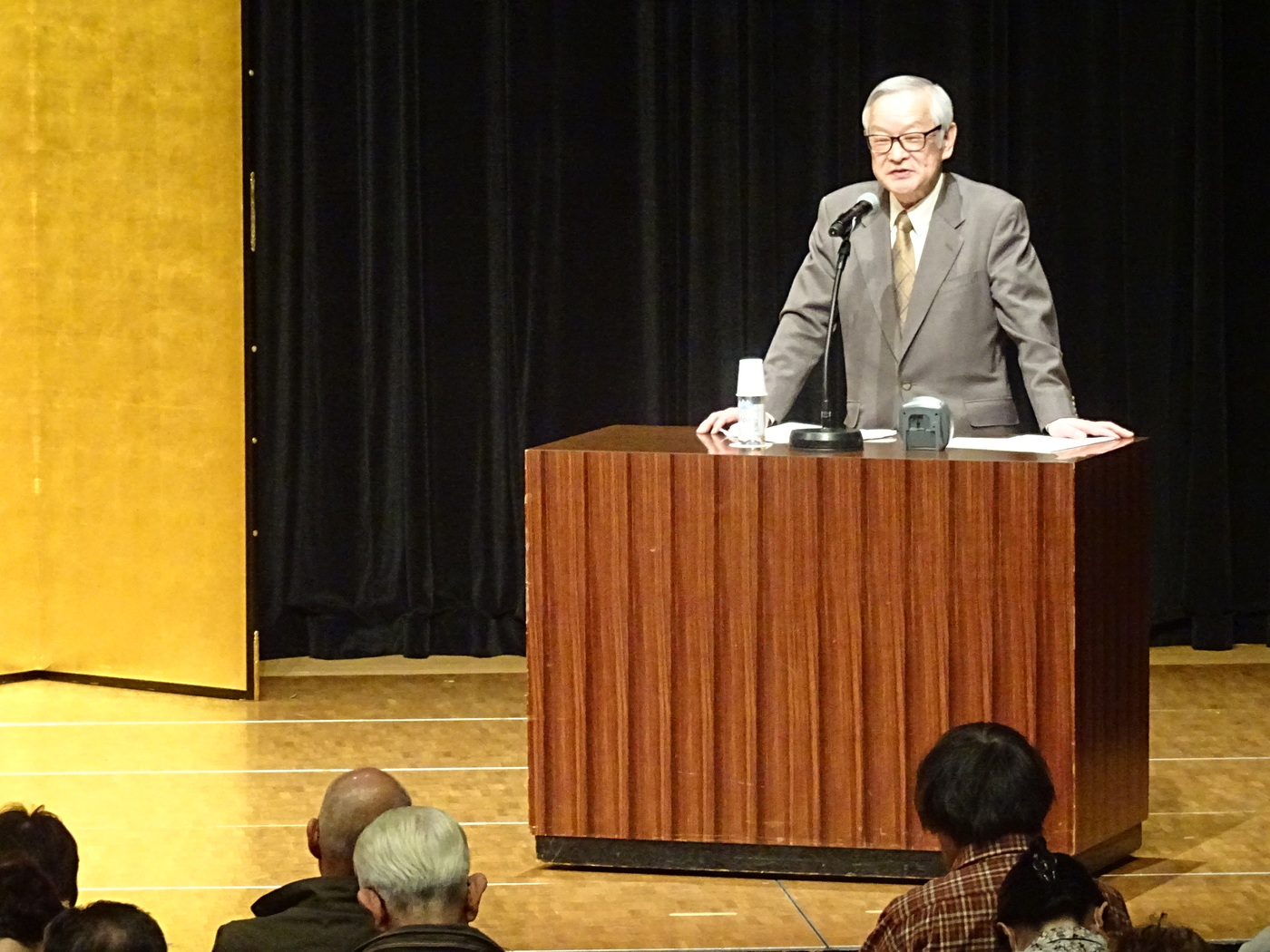

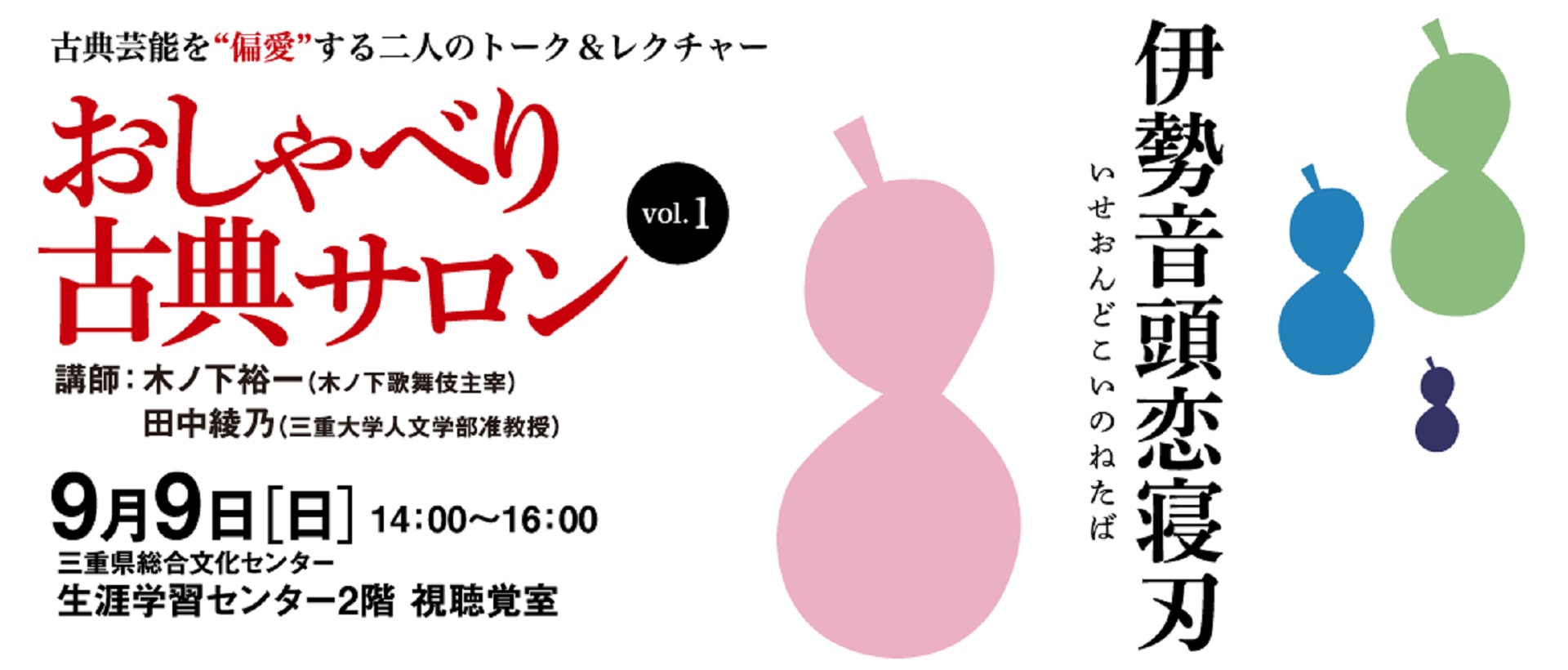

おしゃべり古典サロン

vol.1テーマ 『伊勢音頭恋寝刃(いせおんどこいのねたば)』

講師 木ノ下 裕一(木ノ下歌舞伎主宰)

田中綾乃(三重大学准教授)

日時 2018年9月9日(日曜日) 14時00分〜16時00分

会場 生涯学習センター2階 視聴覚室

受講料 1000円