『M祭!2016』開催しました!

2016年7月30日(土曜日)、M祭を開催しました。

M祭は、子どもたちの好奇心を刺激し、楽しく学んで体験できる、県内最大級の子ども向けのイベントで、毎年開催しています。

今年もアーティストと直接触れ合い、三重県総合文化センターでしか体験できない多彩なプログラムを多くの方に楽しんでいただきました。その中からピックアップしてご紹介します!

造形作家 竹田尚史+榊原由依

「ナナがいる天空に浮かぶ無人島に上陸しよう」

愛知県在住の造形作家 竹田尚史さんと榊原由依さんと子どもたちが、インスタレーションアート作品を創りました。最初は何もないただの「無人島」に子どもたちが自由に創造した建物や乗り物、動物などが次々に加えられていきました。「無人島」は大きな量り(はかり)に載っていて、子どもたちの作品が増えるたびに目盛が動き、子どもたちの「思い」が「重さ」となって表現されていきました。現在、三重県立美術館、三重県総合博物館、三重県総合文化センターの3施設に分けて展示しています。展示期間は9月11日(日)まで。各施設の無人島(作品)を、「地図」を手に取って巡っていただき、三重県の文化交流ゾーンにおけるアートツアーをお楽しみください。

三重県総合文化センター内 フレンテみえ1階の展示様子。

展示期間は9月11日(日)まで。

三重ジュニア管弦楽団

「こどもオーケストラ教室♪」「楽器体験」

三重ジュニア管弦楽団は、子どもたちだけによるオーケストラです。毎年、M祭でコンサートを実施し、コンサート終了後には、楽器体験を行っています。

楽器体験では、一度も楽器に触れたことがなくても大丈夫!弓の持ち方、マウスピースに息を吹き込むコツなど、最初の一歩からレクチャーします。今回、体験してくれた子どもたちは、なんと100人!たくさんの子どもたちに、楽器に触れてもらえたことはとてもうれしく思います。

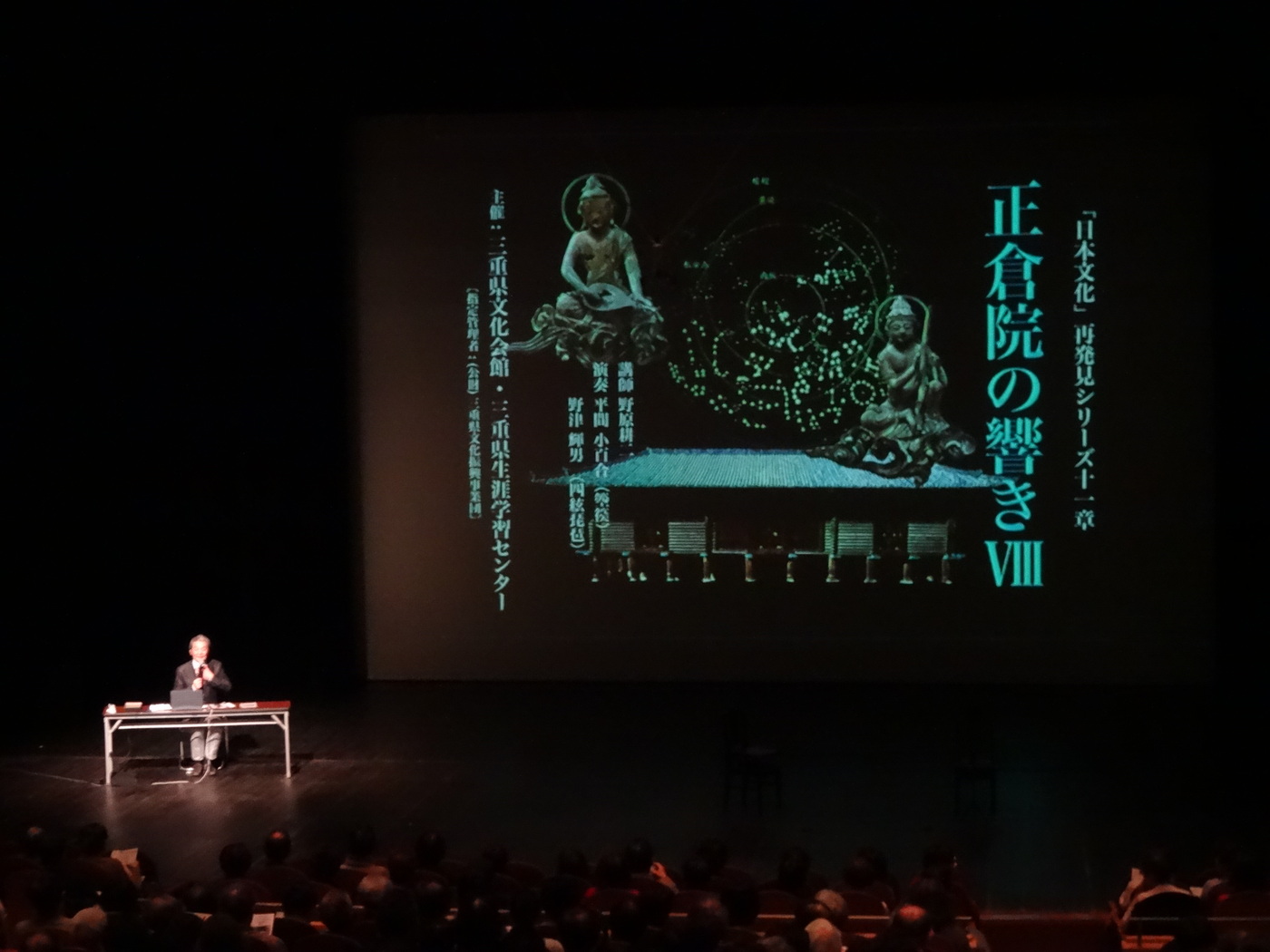

写真は、熊野古道のスライドコンサートの様子。バイオリンソロは、岡本彩香さんです。

演劇百貨店 青山 公美嘉

「みんなちがっておもしろい。からだで作ってあそんでみよう!」

自分の体を使って“何か”を表現する、実は演劇をベースにしたそんなワークショップを実施しました。『ウサギ』や『ヘビ』、『2人でカップ』『4人で洗濯機』といったお題に対し、だれもが一度は遊んだことのある「だるまさんがころんだ」に合わせて形作る、『花』のつぼみから散るまでをグループで考えて発表するなど、どんどん表現していきました。最初は緊張していた子どもたちも、最後は笑顔で積極的に楽しんでいました。

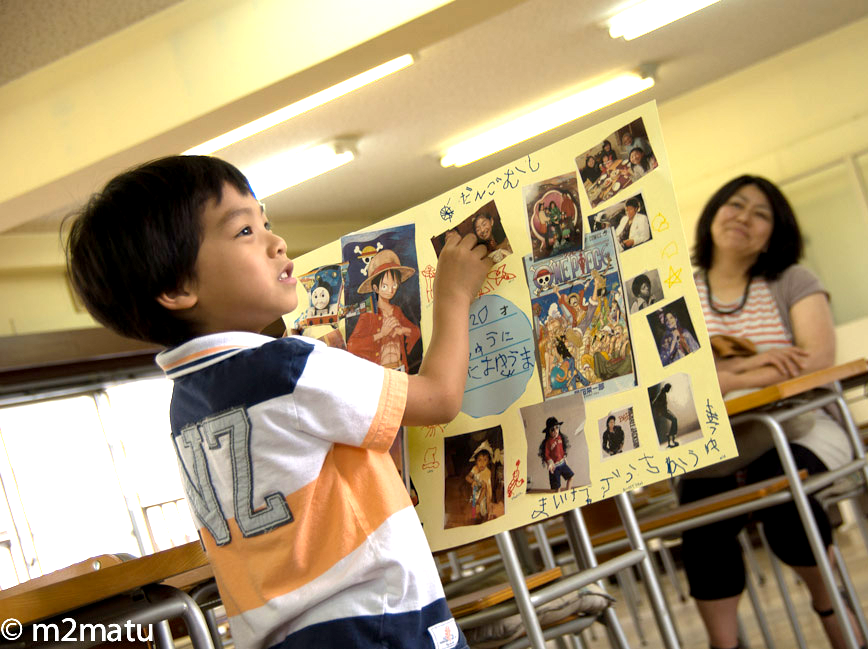

絵本作家・あそび作家 浦中こういち

「みんなで大きな海をつくろう」

絵本作家・あそび作家の浦中こういちさんのスペシャルプログラム。

子どもたちが、タテ153cm×ヨコ2200cmの大きな紙に、絵の具の感触を楽しみながら海を描きました。そして、段ボールや包装紙や折り紙を切ったり貼ったりして自由にオリジナルの魚を創りました。鮮やかな魚たちは、大きな海をキャンバスにゆらゆらと泳ぎます。普段捨ててしまう素材を使ってこんなに素敵な世界が出来上がりました。

「浦中こういちとteam uranaka」のみなさま。

ありがとうございました!

photographer kishi

現在、三重県総合文化センター内 三重県生涯学習センター(図書館のある棟)4階の談話コーナーにて作品の一部を展示をしています。休憩スペースもありますので、是非お立ち寄りください。キレイな景色も眺めていただけますよ。

浦中さん特製顔抜きパネルもあるよ!

展示期間は、9月4日(日)まで。(最終日は、15時まで。)

こちらは、5か所のスタンプラリーを回ってゴールしてくれた小学生以下のみなさんにプレゼントしたM祭!2016特製オリジナル缶バッジ!大人気で、夕方にはほぼ全てなくなりました。

暑い中、会場内をまわっていただい子どもたち、保護者のみなさまありがとうございました。

【お問合せ】

三重県総合文化センター 総務部 企画広報係

電話:059-233-1105 E-mail:soumu@center-mie.or.jp

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)