梅雨に入り、雨の日が続いておりますが、皆さまいかがお過ごしですか?

雨の日は室内でゆっくり読書をするのも良いのではないでしょうか。

さて、今月も三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」からおすすめ図書を掲載します。

フレンテみえトップページへのリンク

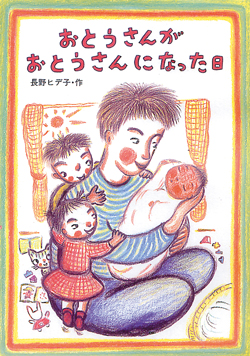

働くママ&パパの子育て110の知恵

子どもも仕事も愛したいあなたへ

編集:「保育園を考える親の会」

出版:医学通信社

「保育園を考える親の会」(会員約600名)で培った数多くの「体験の知恵」を総結集! 体験者ならではの役立つ情報・ノウハウが満載!

保育園の選び方・申請のコツ、保育園送迎と家事やりくりの秘訣、子どもの病気や急な残業時の対処法、職場での仕事のこなし方、短い時間での親子コミュニケーション法、ママ&パパの分担法、ひとり親の生活術、小学校での学童保育・放課後事業の利用法──等々を網羅しています。

三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」では、働くママとパパそれぞれに向けた講座を開催します。詳しくは以下のリンクからご覧ください。

育休中のママの描くこれからの働き方(7月2日・9日開催)詳細ページへのリンク

仕事も家庭も!パパに贈る新しい働き方(7月25日開催)詳細ページへのリンク

子どものころに性虐待を受けた女性のためのガイド

編集:グループ・ウィズネス

出版:明石書店

性虐待の実態と影響を理解することから始め、逆境の中でもしなやかに生きていくための「癒しの道のり」を示しています。

「大変な時」は終わりを告げ、自分が「今、ある」ことの大切さに気づかせてくれる。

「私らしく生きるため」の回復への方法も提案します。

WEB限定コラム男女共同参画ゼミでは高見陽子さんによるコラム「知られざる性暴力 性暴力救援センター・大阪SACHICOの取組からみえるもの」を掲載しています。

そちらも合わせてお読みください!詳しくは下記のリンクからご覧ください。

WEB限定コラム男女共同参画ゼミのページへのリンク

また、情報誌「Frente」Vol.61でも「見えづらい性暴力の実態」を掲載しています。そちらも合わせてご覧ください。

情報誌「Frente」のページへのリンク

フレンテみえ情報コーナー

図書の貸出【 お一人につき、3冊・2週間 】

初めて利用される方は、登録手続きのため保険証・免許証などの身分証明書をお持ちください。

開館時間:9時から19時まで

閉館時間:センター休館日と同じ

休館日:毎週月曜日 (月曜が祝日の場合、その翌日以降の最初の平日)、年末年始(12月29日から1月3日まで)