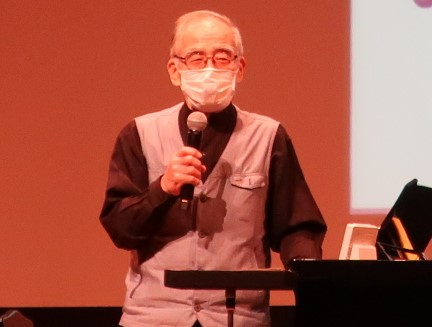

取材ボランティアレポート 上野千鶴子講演会

三重県総合文化センターの広場にある「ナナ」像。作者はアーティストのニキ・ド・サンファルです。東京大学名誉教授でニキの大ファンでもある上野千鶴子さんの講演会に参加してきました。

講演ではニキの作品や人生、上野さんとの実際の交流などについてお話いただきました。ニキのアーティストとしての出発は、「射撃絵画」だったそうです。いくつか作品を紹介していただきましたが、「ナナ」しか知らなかった私はギャップに驚きました。ナナは自由で明るい女性の作品であるのに対し、射撃絵画は感情をそのままぶつけたような重い作品でした。ニキは64歳のときに、11歳のとき実父による性的虐待を受けたことを告白しており、射撃絵画には、ニキの女性的役割に対する嫌悪が表されているとのことでした。上野さんは、このような作品からナナシリーズに至るまでを考えると、胸に迫るものがあるとおっしゃっていました。

.JPG)

上野さんはニキが来日した際、京都でイベントを行い、そこで交流をしたそうです。上野さんによると、ニキは日本語が話せないにも関わらず、集まった人々は前のめりになって彼女の話を聞いていたということでした。ニキの人を惹きつける魅力がよく分かるエピソードだと感じました。

また最後に上野さんは、「ニキの苦しみが過去のものになってほしい」とおっしゃっていました。昔、上野さんが若い人たちにナナについてどう思うか尋ねたところ、「腰が引ける」という意見が多数派だったそうです。当時は男女平等の概念があまり浸透していなかったということが伝わりました。

私はナナの像を見てそのように感じなかったので、少しずつ女性が自由に生きられる時代に変わってきているのかもしれないと思います。

上野さんの講演会後、ニキ・ド・サンファル展に行ってきました。小さなお子さんから年配の方までたくさんの人がいらっしゃいました。

皆さんじっくりと作品をご覧になっていて、中には熱心にメモを取る方やスケッチをする方の姿も見られました。

上野さんからニキについてのお話を聞いたあとに観ると、作品に対しての彼女の想いがより伝わってきました。ニキの作品は強く激しいものや明るく可愛らしいもの、ダイナミックなものなど様々で、感情が良く表れていて、とても魅力的でした。

(取材ボランティア:高山)

取材したイベント

ニキ・ド・サンファル展特別企画 フォーカスみえ 上野千鶴子講演会「ニキと私」

2024年9月14日(土曜日)13時から14時30分まで

講師:上野千鶴子(社会学者・東京大学名誉教授)