取材ボランティアレポート「漂流民 大黒屋光太夫の地を歩くー光太夫の白子・若松を訪ねてー」

本日の講座は伊勢若松駅から始まります。

大黒屋光太夫―

鈴鹿市白子から出航した船頭が巡り巡ってロシア皇帝エカテリーナ二世と謁見し10年の歳月を経て日本に帰港した、この歴史上の人物のことを三重県民はどのくらいの人が知っているのでしょうか。

名前は知っていても簡易な概要しか知らなかったところ、鈴鹿市学芸員の方の説明は非常にわかりやすく、すんなりと頭に入り、帰国までの長い行程も映画のようにリアルに浮かび上がります。

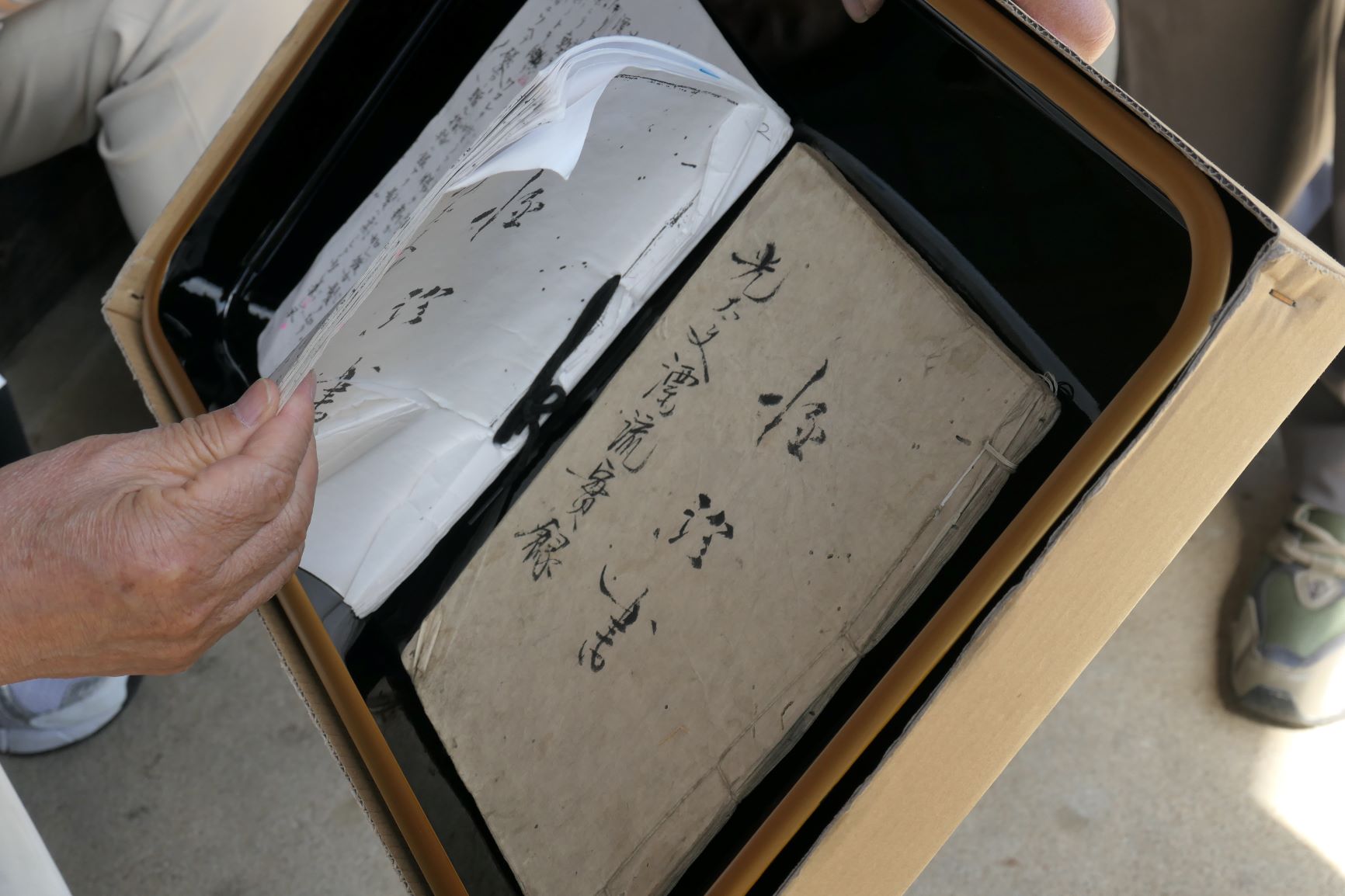

地元の大黒屋光太夫顕彰会のみなさんには、1798年に心海寺の住職が生存者の1人である磯吉から話を聴き留めた書物『極珍書』の実物を見せていただきました。参加者全員がどよめき、「政府の役人がまとめたものなら重要文化財の価値がある代物なのですが、一介の住職がまとめたものなのでこれは何ものでもないんですよー」なんて自虐ネタで笑わせていましたが、年代を感じさせない装丁は代々大切に保管してきた証。郷里の人々の大黒屋光太夫たちへの愛情が窺えます。

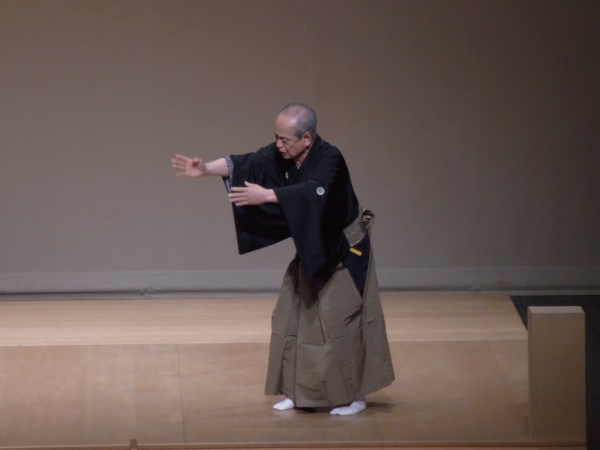

河原徳子先生の講義は井上靖『おろしや国酔夢譚』と吉村昭『大黒屋光太夫』を朗読により比較するもので、巧みな語りがBGMの太鼓の生演奏と相まって、遠州灘の暴風雨、極寒ロシアでの凍傷による脚の切断シーンは息詰まる緊張場面の物語性をより高めて臨場感あふれるすばらしいものでした。

歩く距離もほどよく、頭も使い、郷土の歴史を深く学べ、良いこと尽くしなのですが、さらに歴史講座だからか1人で参加されている方もおり、こちらも気が楽になる講座となりました。

さらに、一足伸ばして町中をぶらり。

せっかく講座を聴いたのだからより大黒屋光太夫たちを知りたく、港までふらりと歩いてみました。快晴の波穏やかな浜。光太夫たちは何の不安もなく江戸まで5日程度の旅をここから出航したのでしょう。

それから日本の地を踏んだのは10年後、さらに郷里の地を踏んだのは20年後。1986年に発見された『大黒屋光太夫らの帰郷の文書』には存命であった母親と逢い、伊勢へお礼参りに行ったことが記述されているそうです。これは幕府から軟禁され罪人のように扱われ寂しい晩年であったとする説を覆す新しい発見であるとともに明るい歴史を光太夫に与えたものでした。

しかし、若松東墓地には消息を絶って2年後の三回忌に荷主が建立した光太夫たち「神昌丸」乗組員の供養塔があります。帰省した光太夫は自分の法名と亡くなった乗組員の名前を見て何を思ったのでしょうか。出航時17歳だった1番若い磯吉はさておいても、船頭の自分だけが生き延びて帰国した現実。さらに英雄であるかのように扱われ請われるままにロシア語を書いてみせる日々。光太夫の真の心境は明確にはされていないのですが、影は確かに光太夫の中に存在したのだろうと想像を巡らせてしまいます。

記念館のロシア語の展示物は影なのか、光なのか。

大黒屋光太夫は単なる歴史上だけの人物ではなく、現代の社会人と同じく管理者としての責務や困難を生き抜く力を教えてくれる良き先人であるのだと強く実感し、伊勢若松駅へと向かいました。

(取材ボランティア 鈴木ゆかり)

取材したイベント

漂流民 大黒屋光太夫の地を歩くー光太夫の白子・若松を訪ねてー

開催日 2019年5月8日(水曜日)

場所 大黒屋光太夫記念館、若松公民館(鈴鹿市若松)とその周辺