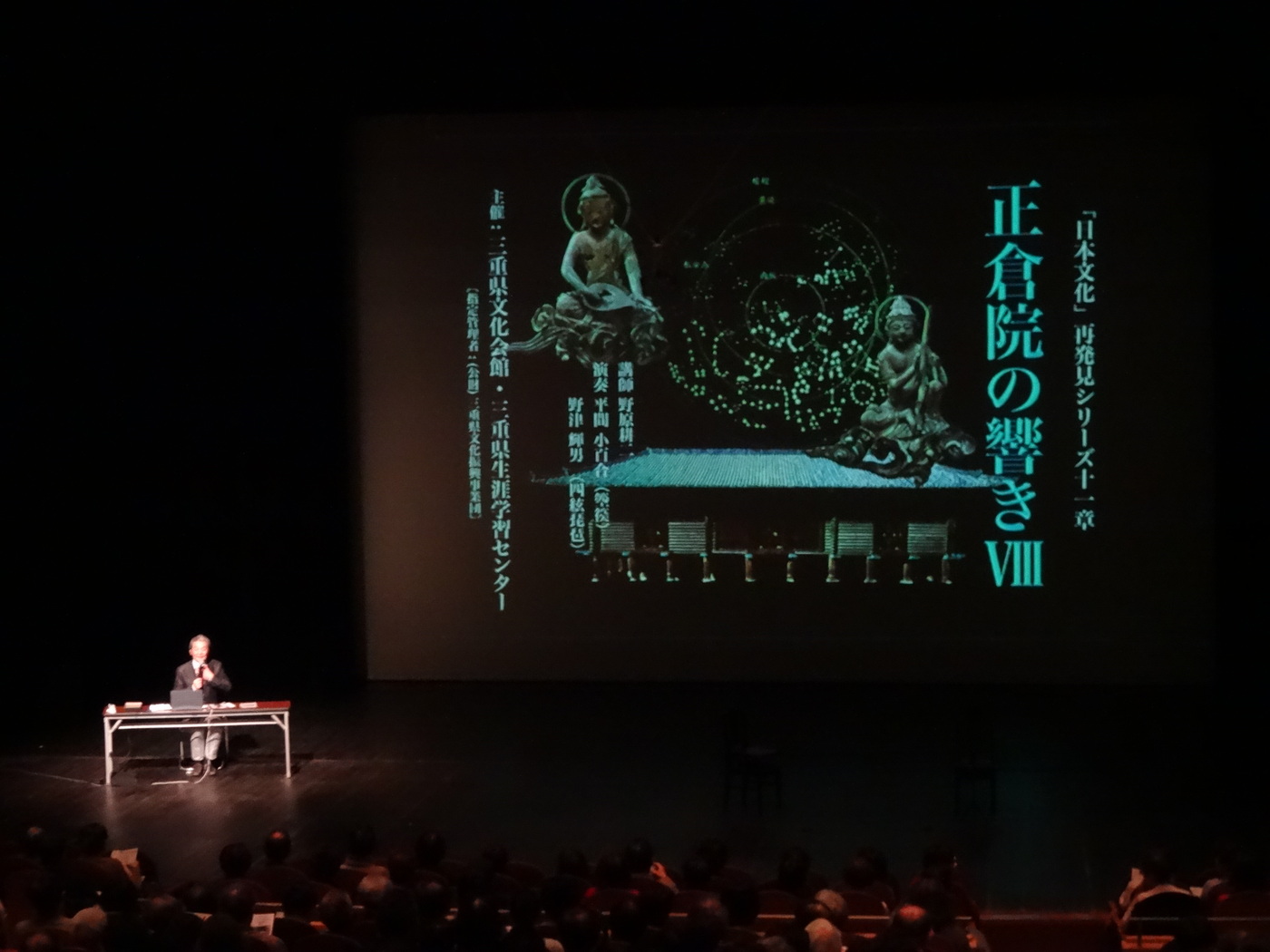

取材ボランティアレポート「正倉院の響き8」

そうぶんの主催イベントを取材ボランティアがお伝えします。

2015年12月13日(日曜日)13時30分から、三重県文化会館中ホールで、「正倉院の響きⅧ」を聴きました。講師は野原耕二音楽プロデューサーでした。私は6回目の時初めて、この講座に参加したのですが、その時「声明」を聴かせていただき、お経を読む声がこのように素晴らしい音楽として世界の人々の心にまで届けられるのかと驚いたのを覚えています。今回もとても楽しみでした。

野原さんの解説のあと、宇治平等院の壁に描かれた雲中供養菩薩の持つ楽器を再現した箜篌(クゴ)と四絃琵琶の音色を聴かせていただきました。現代音楽とは程遠く、その音色は暗く重苦しいものに聞こえました。この世の動きも人の心も目に見えない大きな力に支配され、その中で蠢く人の姿が見えるように感じたのです。これらの楽器だけで時代を推し量ることは正しいことではないでしょうが、音楽とはその時代の人々の心の表現ではないかと考えるとき、やはりこうした楽器がよく使われていた時代は、人々が見えぬ力の重圧の中に生きた時代ではなかったかと思えるのです。

序破急の構成の中にもそれを感じました。この序破急が目で確認出来るところとして、野原さんは長谷寺の登廊をあげておられました。ゆったりとした長い下廊(序)、リズム感良く進めるがあっという間の中廊(破)、そして最後にくる勾配のきつい高い階段(急)。人は人生の中で延々と続く長い準備の時を過ごし、それが花咲く短い時を楽しみ、そして自己を超える大きな力に抱かれて終末を生きる。それが古の人々の生きる道であり、いつか形而上学の世界に導かれてこの世を去っていくのです。現代のようにあらゆるものが満ち溢れ細部まで解明し尽くされたかの如くに見える世の中をやりたい放題で生きていく姿と、どちらが人の幸せであるのかと私は音楽に浸りながら考え込んでしまいました。

雅楽について難しいことは私にはわかりませんが、何か大きなものが私の心を掴み、揺さぶっていったと感じています。立ち止まって思索する貴重な時を与えて下さり、ありがとうございました。

(興味津津子書く)

レポートした講座情報

「日本文化」再発見シリーズ「正倉院の響き8」

日時 2015年12月13日(日曜日)13時30分開演

会場 三重県文化会館 中ホール

講師 野原耕二(音楽プロデューサー)