取材ボランティアレポート「自然と再エネが共生するまち 度会町」その2

伊勢志摩地域である度会町。

人口は8000人程で、宅地面積はわずか1%、森林面積は85%と、まさしく自然と共存しているまちである。

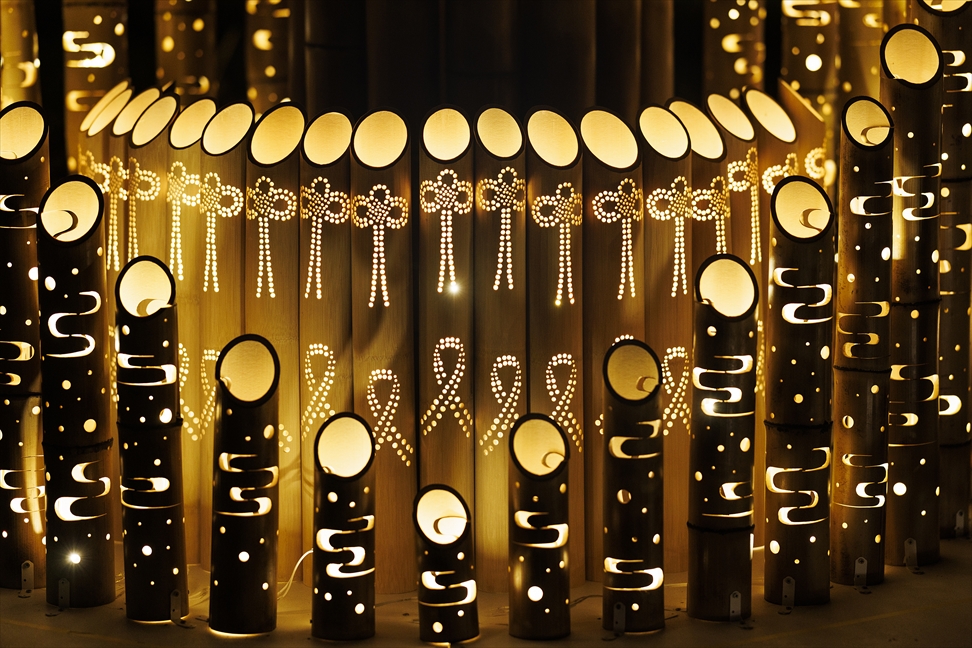

清流 宮川では、ボードの上に立って漕ぐSUP(スタンドアップパドル)というアクティビティがある。また、子どもたちの教育の一環として田植え体験、度会ウインドファームでは30,000世帯の電力を発電する事業など、豊かな自然を活かした取り組みを行っている。デジタル社会の今、リアル体験ができることはとても貴重だと感じた。

また、度会町は伊勢茶も有名である。様々な種類の茶葉や品種があり、それらをPRするために、カフェだけでなく創作料理やBAR、イタリアンレストランなど30店舗ほどとコラボレーションを果たした。さらには首都圏でコラボメニューの販売も行った。お茶の妖精のキャラクター「ティーナ」も度会町のお茶を盛り上げている。度会町の自然で育ったお茶がもっと有名になれば、今よりも度会町のお茶を様々な場所で味わえるようになるだろう。

そして、伊勢茶を盛り上げているのはティーナだけではない。

皇學館大学の学生とコラボした「度会カフェリョクプロジェクト」である。2016年から発足し、今年で7年目となる皇學館大学の学生による活動である。

伊勢茶や日本茶の普及、地域活性化を目的とし、料理が主ではなく、お茶をメインに考えた料理についてのアイディアシェアリング、伊勢茶PRポスターの制作や動画撮影、伊勢茶を使ったパン作り、「宇治山田の和紅茶」の開発・販売など様々な活動を行っている。ゼロから何かを生み出すという普段なかなか出来ない活動ができるというのは、度会町を盛り上げるだけでなく、自分自身の成長にも繋がるため、鍛えられた経験を他のことにも活かせる。そうすれば、様々な取り組みをもっとしたいと思うようになり、どんどんその輪は広がっていくと感じた。

取材メモダウンロードファイルリンク(PDF形式、558キロバイト)![]()

(取材ボランティア:m.)

取材したイベント

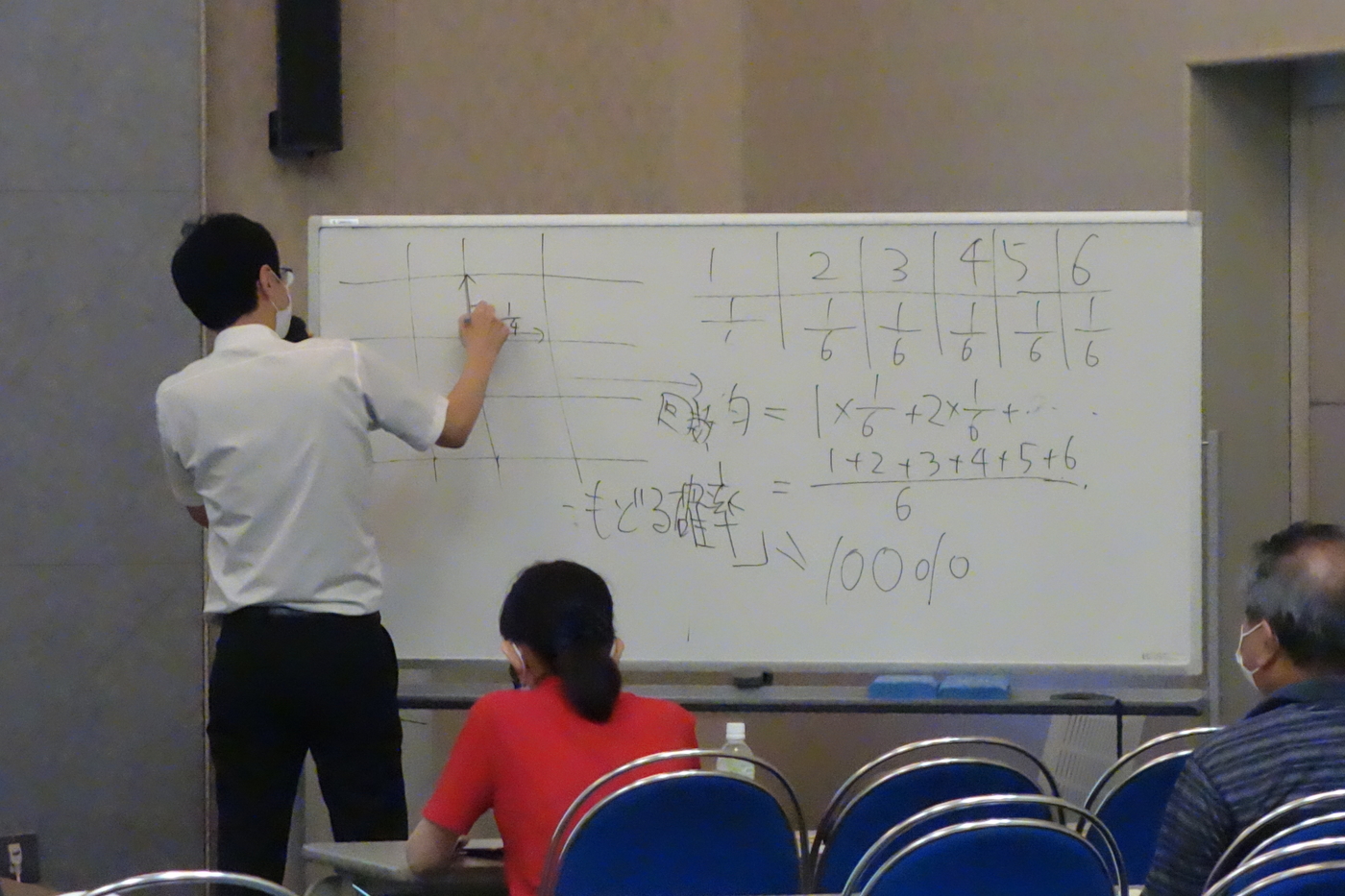

三重県生涯学習センター×皇學館大学×度会町 連携協定事業講座「自然と再エネが共生するまち度会町」

2022年6月4日(土曜日)