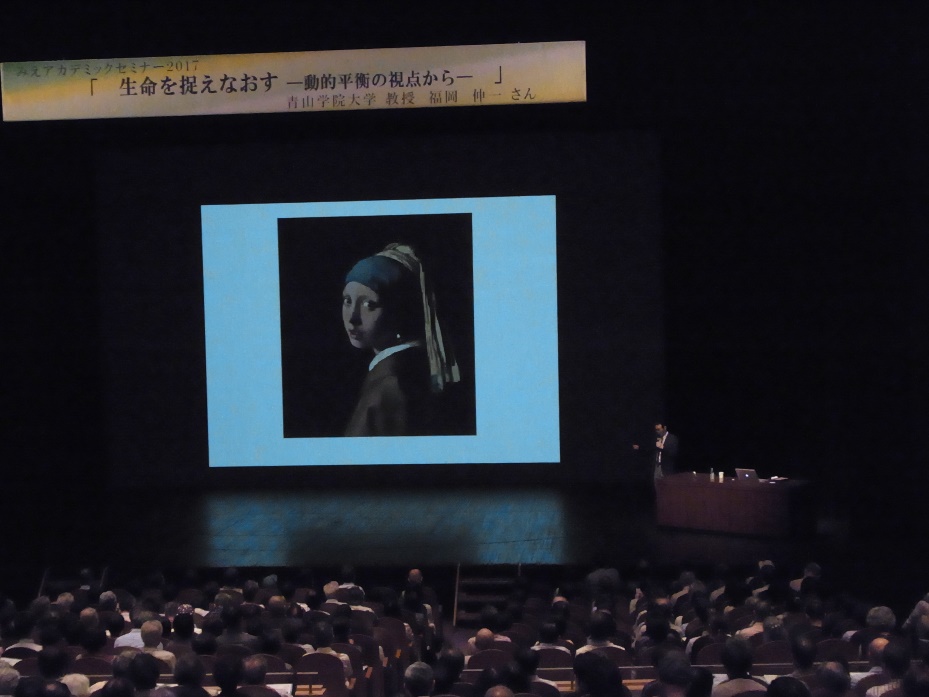

取材ボランティアレポートみえアカデミックセミナー2017「本能寺の変」

毎回、参加者が多く、空いた席を探すのに一苦労するみえアカデミックセミナーの中でも人気の「本能寺の変」。何と、募集を始めてすぐ満席になり、応募を締め切ったため、「何とか入れてくれないか」という問い合わせが殺到したそうだ。

それもそのはず、NHKの大河ドラマで最大の見せ場といえば、「本能寺の変」。日本史の中で最もダイナミックに歴史が動いた瞬間が題材となれば、それだけでお客さんは集まるというのに、さらに、講師の藤田達生教授は、新史料でわかった「本能寺の変」の新しい解釈をここで披露されるらしい。つまり、参加できた私たちは歴史的瞬間に立ち会ったと言っても過言ではないのだ。

さて、詳しい内容はというと、実はとても難しかった。それは、歴史的史料を一つ一つ、ていねいにひもといて話がすすんでいくからで、具体的に歴史的史料とは何かというと、昔の言葉で書かれた書簡だったり日記だったり。古文を読むのは、高校生の国語の授業以来だから、一体何が書いてあるのやら全くわからず、ひたすら、現代語訳に頼って読み進めていくしかない。実は、セミナー開始前、いただいた資料をちらっと読んでみたのだが、ちんぷんかんぷんだった。それが、藤田達生教授が朗読されると、あら不思議!言葉一つひとつに魂が宿っているのか、まるで現代語であるかのように、スーッと頭にしみこんでいく。先生は偉大なり。

ということで、詳しい内容は、藤田達生教授がお書きになった著書を読んでいただくといいと思う。(『謎解き本能寺の変』『証言 本能寺の変』など多数出ている)。ここでは、藤田達生教授がお話しになった「本能寺の変」のポイントを、簡単にまとめてみたい。

1.「本能寺の変」は、明智光秀による単独謀反ではない。光秀自身が天下を狙っていたわけではないし、華麗なる家柄の出である光秀は、主従関係、姻戚関係などさまざまな人脈で支えられた組織人であったので、お家の運命を決めるような大事なことは、合議制で決めていた。「敵は本能寺にあり」という光秀の言葉だけで盲目的についていくような組織ではなかったはずなので、信長を討つということは、組織の意思で事前に決めていたと考えられる。

2.「本能寺の変」直前は、信長の天下統一がほぼ達成にさしかかっていた時期。信長の統一国家構想は、自分の子どもや、自分が手塩にかけて育てた近習などを重用し、世代交代を図るという大胆なもの。そのため、明智光秀自身も国替えを余儀なくされ、政権から追われることがわかっていた。左遷され、社会的に抹殺されるくらいなら、組織のためにも、信長を討つというイチかバチかの勝負を選んだのではないかと考えられる。

3.明智光秀には、信長を討つ行為が、決して謀反ではないという大義名分が必要だった。そのために、室町幕府を復活させ、足利義昭の上洛を画策し、信長こそが逆臣であり、自分たちは物事をあるべき姿に戻しただけなのだという正当性を主張したと考えられる。

今回、藤田達生教授が紹介された新史料には、足利義昭と明智光秀が「本能寺の変」の前から通じていたことを示すものもあり、会場からは「おーーー!」「ほーーー!」という悲鳴に近い喚声が上がっていた。おそらく、会場にいらっしゃったみなさんの8月19日の夕食の話題は、「本能寺の変」一色だったにちがいない。

近い将来、新史料にもとづいた、新しい解釈の「本能寺の変」が、大河ドラマで放映されるのを楽しみに待ちたい。

(取材ボランティア:海住さつき)

取材したイベント

みえアカデミックセミナー2017三重大学公開セミナー「本能寺の変 〜新史料でなにがわかったのか〜」

日程 8月19日(土曜日)

会場 三重県文化会館1階 レセプションルーム