取材ボランティア「三重そうぶんキッズ・シネマスクエア」

2016年12月4日(日曜日)、三重県総合文化センターにおきまして、「キネコ国際映画祭PRESENTS 三重そうぶんキッズ・シネマスクエア2016」が開催されました。

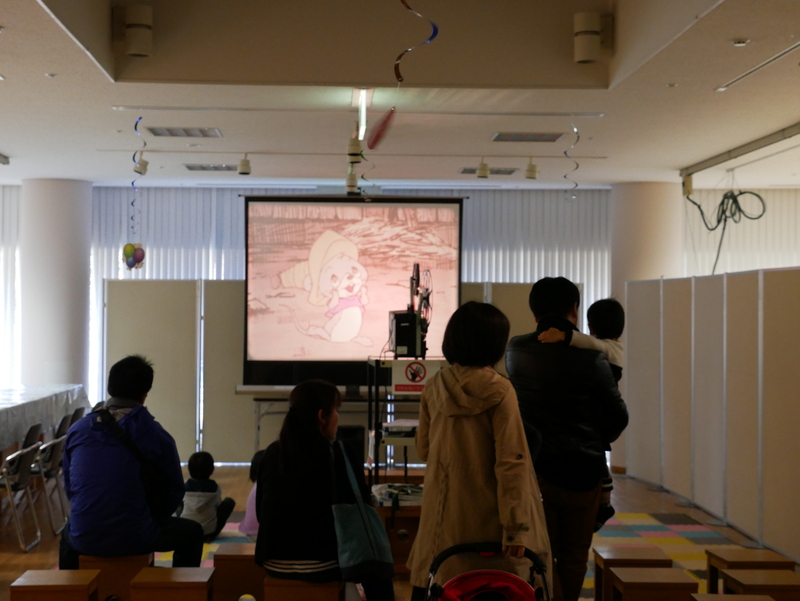

これは、世界中から集めた子どものための映画を上映するイベントで、3歳以上対象の午前のAプログラム、5歳以上対象の午後のBプログラムの2つがあります。

みんな大好き「きかんしゃトーマス」や「しまじろう」といったおなじみのキャラクターだけでなく、「おんなのこの誘い方」なんていう、パパも夢中になれそうな内容もあって、大人もしっかり楽しめる。一つひとつの映画が3分から10分くらいの短いもので、映画の他にも、ステージ上でピエロの演技があったり、弦楽器の生演奏があったり。一番驚いたのは、「ライブ・シネマ」といって、声優さんが目の前で生吹き替えしてくれるもの。え?たった4人しか声優さんいないのに、まるで100人いるみたいだよ?プロの声優さんの声の技ってすばらしいね!

それだけでもびっくりなのに、なんと、なんと!「声優体験ワークショップ」というのがあって、これは、事前に申し込みをした小・中学生が、当日、プロの声優さんによるレッスンを受け、お客様の前で生吹き替えしちゃうという驚きのプログラム!会場には、本格的なマイクが並んでいて、これを体験した子どもたちの中から将来、声優さんを目指す人が出てきても不思議じゃないよ。

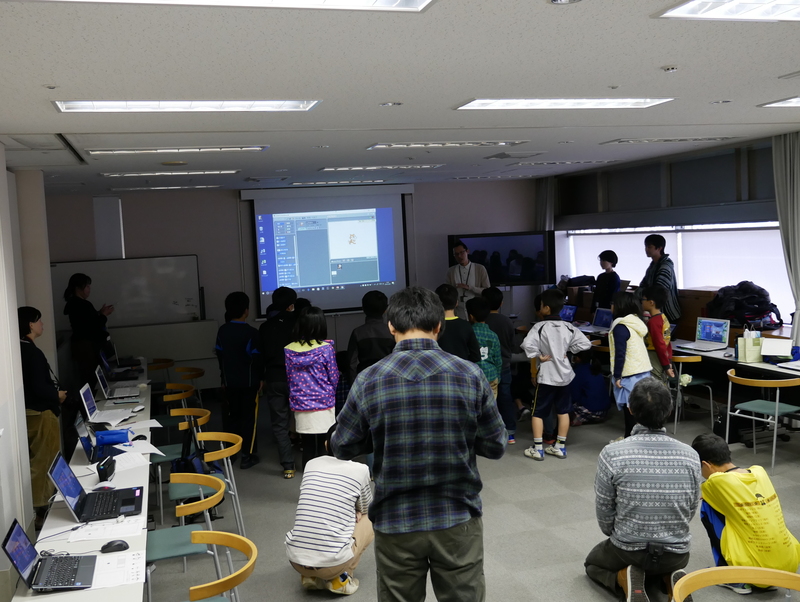

他に、「プログラミング・プロジェクションマッピング」といって、自分たちでアニメーションを作ろうというプログラムや、パパによる絵本の読み聞かせなど、わくわくするイベントがいっぱい。ランチマーケットには、人気のカフェが出店しており、おしゃれなサンドイッチなどを売っていて、ついつい、買いすぎちゃったりして。

三重そうぶんキッズシネマスクエア。小さなお子様がいらっしゃるファミリーの方に、ぜひおすすめしたい楽しい、楽しいイベントでした。

(取材ボランティア:海住さつき)

レポートしたイベント

三重そうぶんキッズ・シネマスクエア

日時 2016年12月4日(日曜日)

会場 三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」多目的ホールほか

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)