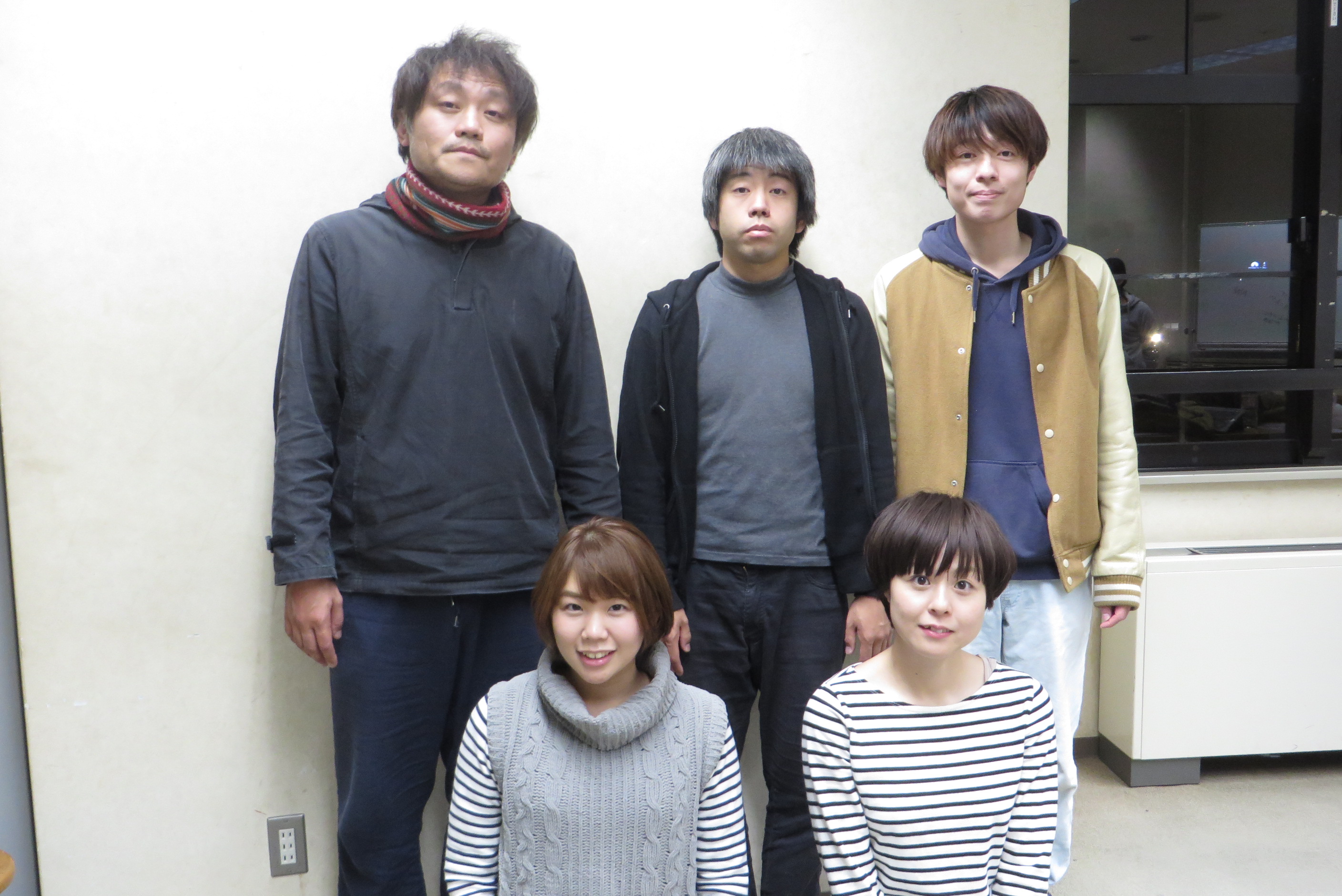

この12月、三重県文化会館小ホールに初登場する、名古屋の劇団オイスターズ。

来年結成10周年を迎える彼らの特徴は、何と言っても会話の面白さ。 舞台セットや音響・照明を極力とっぱらって、まるで落語のように、会話だけでどんどんゆる〜い世界に引き込んでいく、脱力系演劇です。

昨年第61回岸田國士戯曲賞の最終候補にノミネート、今年9月に行われたばかりの短編演劇の祭典「劇王?〜アジア大会〜」でも第11代劇王に輝いた、作・演出の平塚直隆さんが放つセリフは一級品。今回は、その稽古初日にお邪魔しました。

稽古場では、台本会議が行われ、出演者のやりたい役や演じてみたい状況を聞きながら、どんどん話が展開していきます。プロット(話の展開)は決めずに、まず最初の設定ありきで、そこから何回か書き直し、しっくりきたら一気に書き進めるスタイル。特に今回は最初の設定の面白さが最大のポイントになりそうとのことで、会議の中でも最近見たコントの話題が。 また、これまでも舞台上の一人がその場を動かずに、周りの人間だけが動いて話が進んでいくなど、作品の構造の面白さにも挑戦してきたオイスターズ。今回も演劇ならではの試みが期待できます。

作・演出の平塚直隆さんへインタビュー

■まず、今回のタイトル「君のそれはなんだ」について教えてください。

最初、面白そうな言葉だけをいくつか出して劇団員に見せて投票してもらうんですよ。そうやって決まったものを僕は書くって言ってるんです、いつも。 僕の中に書きたいものは普段ないので、もう書くってならないと書けない。偶然の産物じゃないですか、皆で決めたものだから。そういう偶然のほうが自分の思ってもみない、発想にないものが書けるんじゃないかって。最初「お前の靴はどれだ」になったんです。でも、ちょっと言葉が強いな、もっと曖昧にでふわっとできないかなと思って。「お前の靴はどれだ」→「お前のそれはなんだ」→「君のそれはなんだ」…あ、これいいね!という感じで決まったんです(笑)。この前書いた「無風」というタイトルも何も起こらない作品で、どうも今年は曖昧な、不確かなものが書きたいみたいです。

■いつもチラシにあらすじのようなものを書かれていらっしゃいます。それは、タイトルから連想してまず書いてみるということでしょうか?

あらすじみたいに思われたりするんですが、僕の中では練習書き。どういう肌触りなのかなということを確かめるためにつらつらと書くんです。「ここはカナダじゃない」も、全て話が終わった後のことを書いているし、きっとどっかにはつながってくるんだろうなというのはあるんですが、あらすじそのものではないですね。今回は冒険みたいなことがしたいと思っていたので、チラシのような文章になりました。

■昨年の岸田戯曲賞最終選考の際のように別役さんに触れて評されることが多いですが、影響を受けた人や物は?

それはもう圧倒的に別役実さん※1と北村想さん※2ですね。学生時代に自主映画を撮っていたんですが、シナリオってどう書くのかなと思って。学校の図書館に行ったら、シナリオと戯曲の欄というのがあって、そこに別役実さんと北村想さんの本しかなかったんです。だから僕はあれがシナリオだと思っていて。それで読んだらこれは戯曲っていうんだ、演劇の本なんだとわかって。でも面白かったんですよね、最初に読んだのが。想さんの本だったと思うんですが。僕はそもそも演劇って児童劇でしか見たことなかったので、これどうやってやるんだろうって。本の巻末を見たら、北村想さんが今名古屋に在住してて、プロジェクト・ナビっていう劇団をやっているって知って。それで、大学卒業して、プロジェクト・ナビに入りました。その時に北村想さんも別役実さんも全部読みましたね。なんだ、この不思議な感じって。それがあるので、別に別役さんを真似してというわけではないんですが、僕が面白いと思うものを書いたら、自然と別役さんみたいになっちゃう。

■不条理劇を書いているという認識はありますか?

ないですね、それは。長いコント書いてるみたいな。不条理劇よりナンセンス・コメディのほうがしっくりくる感じです。韓国公演をした時にも言われました。不条理劇って書くと難しいと思われるから、韓国のお客さんは来ないから、ナンセンス・コメディって書いたほうがいいよって(笑)。

■最初は映画を撮られていたのとことで、演劇を始めて違いはありましたか?

映画は一人だけの作業だなって。自分が面白いと思うものに確実に自信があって、こうしたい!って思うものがあれば映画のほうが合ってると思います。でも、僕はそれよりも相談しながらが好きみたいです。だから、自分だけじゃない。こう書かれたものをそうやるんだ、みたいなのを取り入れて、一緒になって作っていくのが楽しいんですよね。

■最後に、三重初単独公演ということで、一言お願いします!

ずっとやりたいなと思ってたんですよ、三重で。でもなかなか名古屋と三重で両方やるのは難しいのかなって。たた最近になって、僕らも名古屋を拠点と謳っていますが、活動をもうちょっと東海地方に広げようと思うようになって。だから、豊橋や池鯉鮒でもやっています。名古屋市内にこだわらなくてもいいんじゃないかと。それは、名古屋以外にも周りにきれいな良い劇場がたくさんできたから。そこに三重県文化会館もあって。今回(若手の劇団向けの)Mゲキネクストの募集があった時に、僕らは若手じゃないけど、やってみたいと応募したら、通ったので(笑)。過去に一度短編で他にもいくつかの劇団がやった中の一つ(C.T.T.三重/2010年2月)として出たことはあるのですが、単独では初めて。僕の中では念願叶ってようやくやれるなという思いがあるので、嬉しいです。三重でやってる劇団は面白いところが多いなっていうのがあったから、気になっちゃって。皆いい劇団は三重でやる(笑)。

とても柔らかな表情で語ってくださった平塚さん。 実は、普段の公演では稽古期間は超短期型だそうで、2週間も劇場に滞在して作り込むのは初めてとのこと。 初めてだらけのオイスターズ最新作。どうぞお楽しみに。

【注釈】

※1 別役実(べつやくみのる)…1937年満州生まれ。戦後日本を代表する不条理劇の名手。1967年「マッチ売りの少女」「赤い鳥の居る風景」で第13回岸田戯曲賞受賞。

※2 北村想(きたむらそう)…1952年滋賀県生まれ。高校卒業後に名古屋に住み始め、1979年劇団「TPO師★団」を旗揚げ。その後、名前を変え「プロジェクト・ナビ」として2003年まで活動。1984年には、「十一人の少年」で第28回岸田國士戯曲賞受賞。現在は伊丹市立演劇ホールにて、戯曲講座「伊丹想流私塾(いたみ・そりゅうしじゅく)」の塾長をつとめる。

Mゲキ→ネクスト2017 オイスターズ「君のそれはなんだ」

《出演》田内康介 川上珠来 柴原啓成 平塚直隆 鈴木亜由子[星の女子さん/FAAN]

《日程》12月9日(土)18時00分開演・12月10日(日)14時00分開演

《会場》三重県文化会館 小ホール

【関連企画】平塚直隆演劇ワークショップ

《日程》12月2日(土)15時00分〜19時00分 《会場》三重県文化会館 小ホール

サイト詳細ページへのリンク

歌舞伎・人形浄瑠璃の演目として人気の『伊勢音頭恋寝刃(いせおんどこいのねたば)』。物語は寛政8年(1796年)5月、伊勢古市の遊郭・油屋で起きた実際の殺人事件を題材にしています。「古市十人斬り」といわれるこの事件は、青年医師の孫福斎と遊女・お紺が下座敷で親しくしていたところ、仲居のおまんにより強引に引き離され、他の客の相手をさせられたことから斎が激昂し、店の客や関係者を次々斬るという騒動に発展したもの。ニュースは瞬く間に全国に広がり、同年7月には、近松徳三により大坂角の芝居で初演され、大ヒットとなりました。今回は物語の舞台となった伊勢古市参宮街道をレポート!

歌舞伎・人形浄瑠璃の演目として人気の『伊勢音頭恋寝刃(いせおんどこいのねたば)』。物語は寛政8年(1796年)5月、伊勢古市の遊郭・油屋で起きた実際の殺人事件を題材にしています。「古市十人斬り」といわれるこの事件は、青年医師の孫福斎と遊女・お紺が下座敷で親しくしていたところ、仲居のおまんにより強引に引き離され、他の客の相手をさせられたことから斎が激昂し、店の客や関係者を次々斬るという騒動に発展したもの。ニュースは瞬く間に全国に広がり、同年7月には、近松徳三により大坂角の芝居で初演され、大ヒットとなりました。今回は物語の舞台となった伊勢古市参宮街道をレポート!