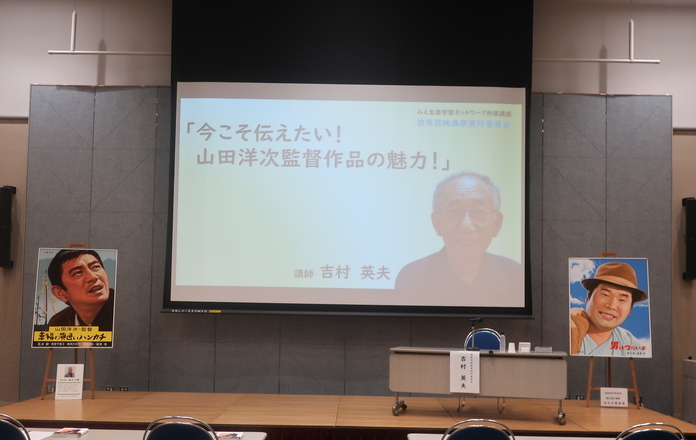

取材ボランティアレポート みえ生涯学習ネットワーク共催講座「今こそ伝えたい!山田洋次監督作品の魅力!」

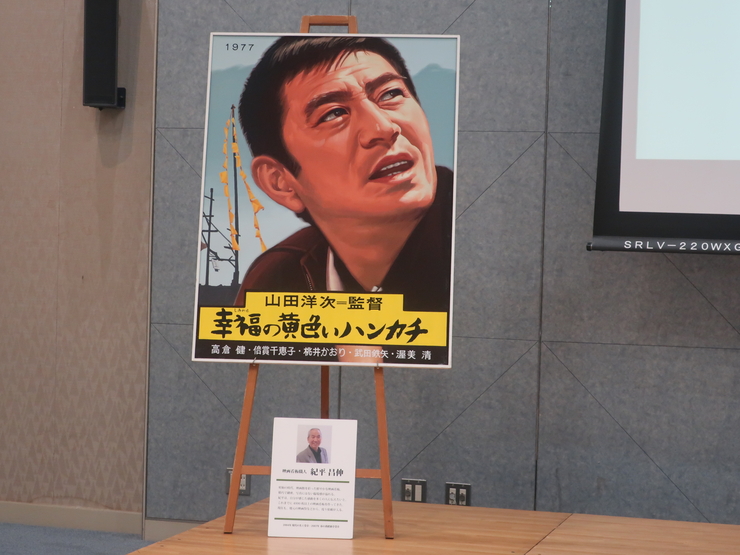

会場は、正面の中央にスクリーン、両側には「津市キヒラ工房」の高倉健と渥美清の手描きポスターが置かれ、受講者は、映画の黄金時代をなつかしむ年代の人たちで埋め尽くされていた。

講習の内容は、吉村講師と山田洋次映画の出会い、心酔した経緯、映画文化のあり方、山田洋次監督に影響を与えた黒沢作品、小津作品の紹介などであった

その中で、スクリーンをとおして紹介された「男はつらいよ」第8作の1シーンは、印象深いものであった。

妹さくらの夫の父を演じる志村喬が、訪れた自由にふるまう寅さんに、隣りに見える家族の日常的な夕飯をとる光景を、そこに家族の日常生活における幸せがあるのではと語った。感銘を受けた寅さんが、寅さん一家との夕飯時、得意げに同じ内容を語る。それを聞いたおいちゃん、おばちゃんは、ぴんとこない様子。

寅さんは理解してもらえず、歯がゆさを感じる。それを察してか、志村喬の息子であるさくらの夫が、映画を鑑賞する人にも解りやすく、寅さんに代わって解説する。

このように、寅さんシリーズで欠かせない、シナリオ、撮影現場、光景、効果音等々が調和したシーンは、鑑賞者を物思いにふけさせ、寅さんの演技力による笑い、涙、怒りも加わって、永く国民に愛されたと思う。

最後に、映画「黄色いハンカチ」の台本が回し読みされたことについて書きとどめ、終わりにしたい。

台本の冒頭に、山田洋次監督の作品に対する想いが綴られていた。これにより、演技者、関係スタッフが一体となって、作品づくりがなされたと感じる。

クライマックスで、主人公演じる高倉健がしばらくぶりに帰ると、自宅の軒先に、青空高く数多くつるされ風になびく黄色いハンカチを見た様子を、台本では、単に「悠然とその光景を見る」と書かれていた。山田洋次監督は、自分が選んだ演技者が渾身の思いで演技すれば、この映画で強く伝わるものがあると確信していたと思う。

最後のシーンの光景は、「五月の陽を浴びて、黄色い旗の列がハタハタと風になびいている。」これは、信頼する関係スタッフが演出し、山田洋次監督は第三者の立場で、物思いにふけっていたと思う。

(取材ボランティア:渡邉)

取材したイベント

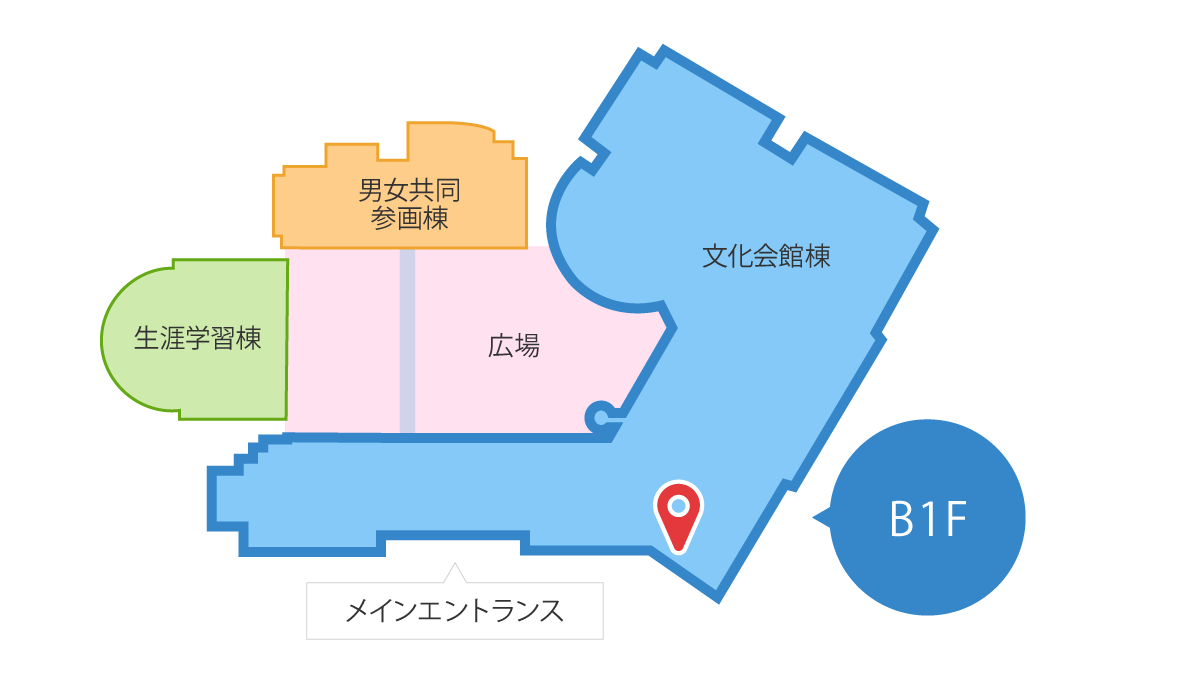

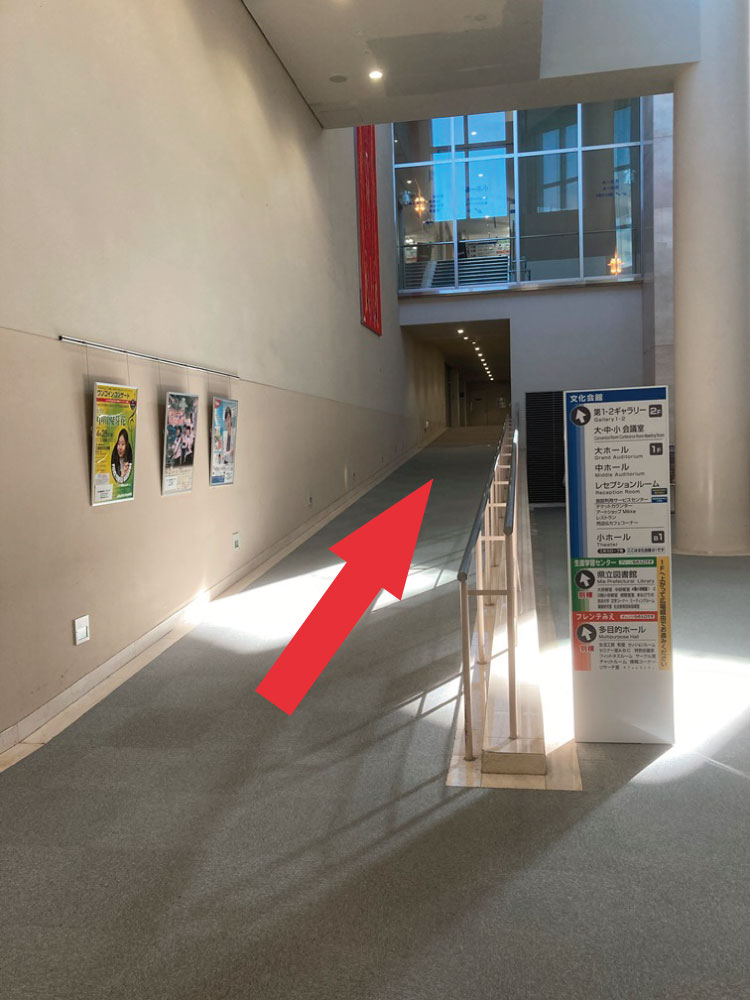

みえ生涯学習ネットワーク共催講座「今こそ伝えたい!山田洋次監督作品の魅力!」

2023年6月15日(土曜日)13時30分から15時まで

講師:吉村 英夫(映画評論家)