取材ボランティアレポート「気候変動と未来の食卓」

全国各地で、異常な暑さが続き、時おり発生する線状降水帯による豪雨に、気候変動を身近に感じている人が多いのではと思う。

また、地震、台風による災害状況から、日常生活には欠かせない食料について、問題意識を持つことは当然である。

本テーマは、そのような時勢にあった講座なのか、会場は満席状態であった。

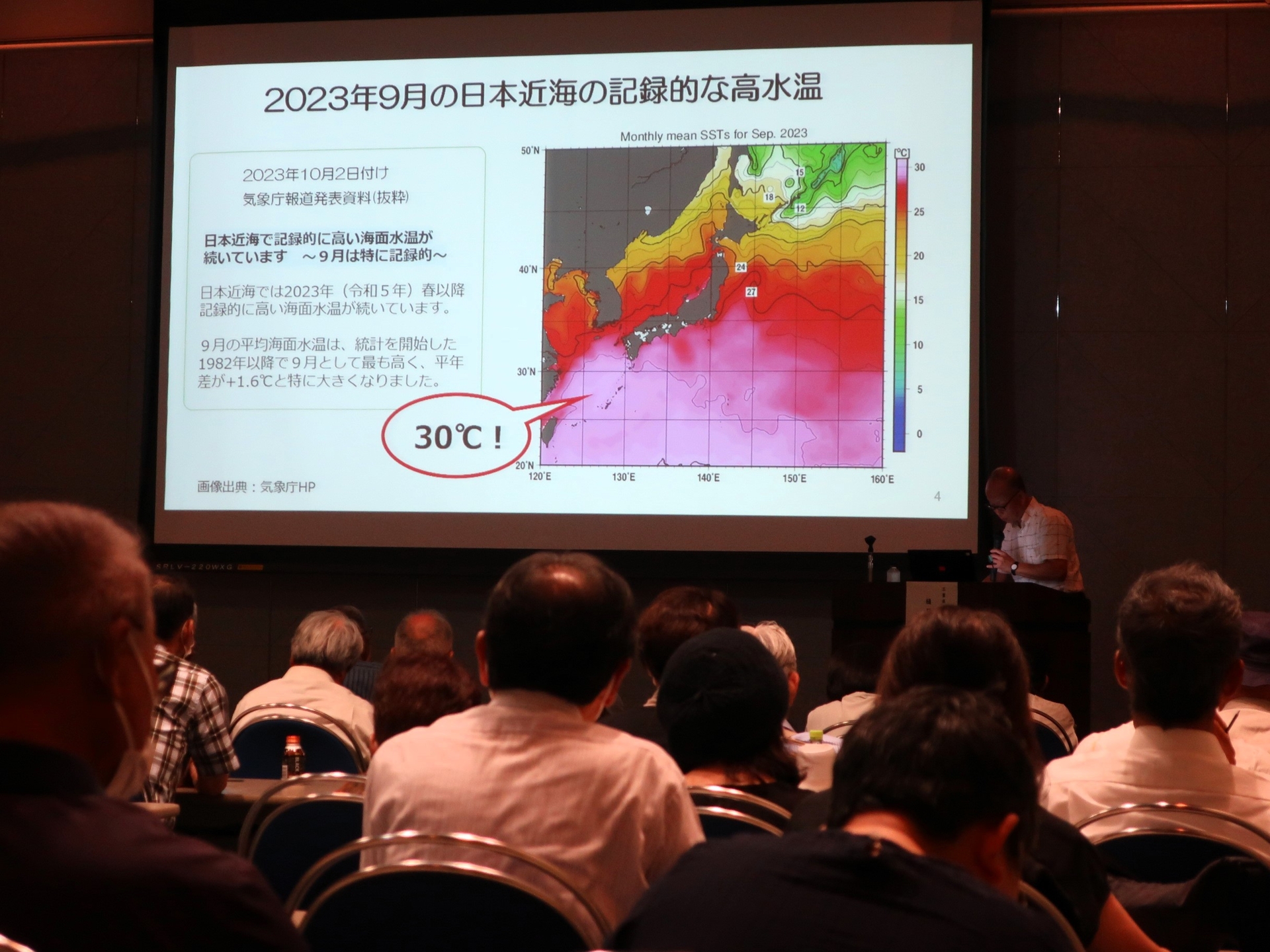

はじめに、三重県沿岸の海水温が、温室効果ガスを出し続けた場合、21世紀末に、おおよそ1世紀で2℃から3℃上昇が予測され、三重県の主な養殖水産物である、黒ノリ、真珠(アコヤガイ)、マダイにどのような影響が出るのか、調査された内容の話があった。

調査の結果として、養殖期間が短くなる、生命力が弱まる等の先行きが不安なものであった。

海水温の上昇に加え、海洋酸性化(大気中に排出された二酸化炭素を海が吸収し酸性化)により、海の生態系が大きく変化し、魚種別の漁獲量に影響を及ぼすそうだ。

次に、平均気温の上昇について、津地方気象台の観測では、100年経過で1.8℃上昇している。世界では過去100年あたりで0.76℃上昇しているそうだ。

こうした気候変動対策として、緩和と適応があり、緩和は、温室効果ガス発生を抑制すること、適応は、折り合いがつくところは折り合いをつけていくことだそうだ。

例として、米、ミカン、牛乳、牛肉は牛の飼育により、温室効果ガスであるメタンガスを発生することから、大豆ミート等の代替え肉等が考えられ注目されているようだ。

一方、気候変動以外に、戦争、人口増加が要因となり世界では食料供給不足の現状にある。そうした現状からか、食料を輸入に頼る日本は、令和6年6月に食料供給困難事態対策法が成立した。

未来の食卓として紹介されたレシピの、カロリー摂取を目安に推奨された食材は、さつまいもであった。

私自身、気候変動に適応するには、健康管理を踏まえ好き嫌いをなくすこと、また、品種改良された米「結びの神」等、今後を見据えた食品に目を向けることが必要と思われる。

(取材ボランティア:渡邉)

取材したイベント

気候変動と未来の食卓―私たちは何を食べて生きていくのかー

2024年9月8日(日曜日)13時30分から

講師:樋口 俊実(三重県気候変動適応センター)