藤島えり子の"推し"劇団ジャブジャブサーキット劇団員紹介!(Mニュースvol.151)

Mニュース「コレミテ!」舞台芸術コラム担当の藤島えり子さんが、自称「ただのファン」目線で劇団ジャブジャブサーキットのメンバーを紹介します!2025年に40周年となる今回のファイナルツアーで劇団としての節目を迎えるジャブジャブサーキット。嘆き交じりの哀愁が漂う本編コラムとのギャップも楽しみながらぜひご覧ください。

Mニュースvol.151(2025年9月発行)

Mニュース「コレミテ!」舞台芸術コラム担当の藤島えり子さんが、自称「ただのファン」目線で劇団ジャブジャブサーキットのメンバーを紹介します!2025年に40周年となる今回のファイナルツアーで劇団としての節目を迎えるジャブジャブサーキット。嘆き交じりの哀愁が漂う本編コラムとのギャップも楽しみながらぜひご覧ください。

Mニュースvol.151(2025年9月発行)

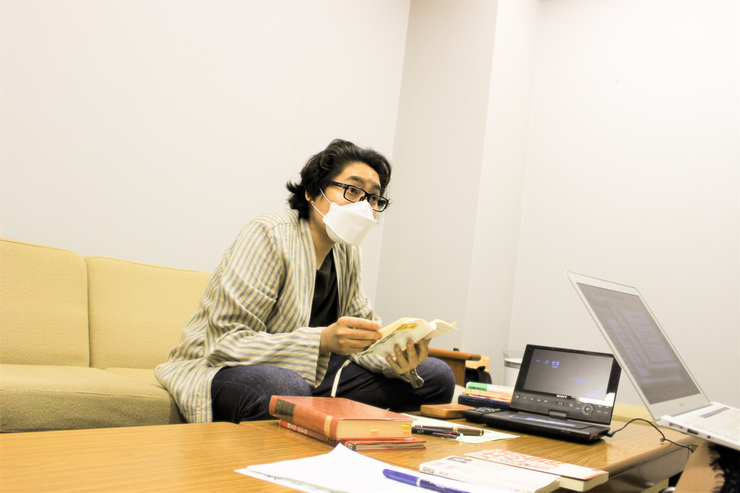

Mニュース151号にて「ゆうめい」の作・演出・美術池田亮さんのインタビューを掲載しました。紙面には掲載しきれなかった完全版をWEBにてお楽しみください!

ゆうめい結成のきっかけはミエ・ユース演劇ラボ!10周年の集大成公演「養生」に迫る

元々13歳から匿名で小説を書きはじめて、学生の頃から他にも模型とか彫刻づくりや、陸上競技などをしていました。その後墓石職人になりたくて多摩美術大学の彫刻学科に入学して、演劇部に入ったんです。入部がきっかけで演劇と彫刻が近く感じて演劇に興味がわきました。

大学を卒業する頃には演劇を最後にしようと思っていたんですが、ちょうどその頃ハイバイの岩井(秀人)さんが発明したハイバイドアの美術が見たくて。岩井さんと出会って、岩井さんが講師のミエ・ユース演劇ラボ(以下、ミエユース)を紹介してくださったんです。それで2015年に参加して、演劇面白そうだからまだ続けようかなと思いました。

すごく楽しかったですね。大学卒業前の卒業旅行みたいで、その卒業旅行があまりにも楽しすぎたって感じでした(笑)。今まで大学で同世代の人とつくっていたけど、色々な年代の人たちと一緒に何かをつくるっていうのが楽しかったです。各々の体験をもとにつくるのも今まで自分が匿名で書いてた小説やつくってた彫刻に近くて。しかも発表しないと成立しないと思ってたけど、毎日作品が完成してた面白さがあって、日によって全然違う。でも毎回変わる瞬間とか楽しかった。彫刻をつくってるときや匿名で小説書いてるときはずっと一人の世界なんですけど、他者とつくってると自分がこうだと思ってた世界が揺れ動かされる瞬間があって、他の人の存在によってがらっと世界観が変わってひとつに決まらないのが演劇の醍醐味というか楽しみだなあと感じています。

ミエユースが終わって2015年に同じく参加者の丙次とゆうめいを結成しました。結成当初は演劇だけをやろうとは思ってなくて、色々なことをやりたいと思ってました。それで舞台・映像・美術をつくる団体として、ギャラリー公演とか、戯曲より先に美術を考えてそこに物語や戯曲をあてはめてくとかをやり始めてましたね。それもミエユースの影響が強いなと改めて思います。当時自分が舞台監督もやりつつ美術もデザインさせてもらったんですけど、それが他の人が使うことによって自分が想像してたものと全然違うものになったりして。生活の中で家具を別の使い方をするみたいに、自分の考えてる生活とすごく近いようなイメージがありました。

最初は自分や近しい他者の体験をもとに作品にしていて。2017年に上演した「弟兄」という作品は自身のいじめられた体験を舞台にしたんですけど、自分としてはこんな被害を受けたということを言いたいものではなくて、こういうことがあったから今こういう劇ができたという視点でつくってました。ただ、やっぱり個人的な想いも自分の主観で色濃く偏って見えている時もあるんだなと感じて、それで実体験を演劇化するだけでいいのだろうかという疑問が思い浮かんできて。その後2019年に自分の両親の話を描いた「姿」や、2022年に画家だった祖父と父と自分の三世代を描いた「あかあか」を上演して、自分の父親にも出演してもらって。そこからコロナ禍での舞台芸術の不要不急についても続けていくかどうするかを悩んで。

ゆうめいの公演と同時進行で別のメディア関係の仕事をしている中で、どうしても売れるための教科書は開きっぱなしにしなければならないみたいな、権威的な法則に基づいた応援されやすくて分かりやすいキャラクター像をつくっていくことに比重を置かなければならない瞬間が多くて、ビジネスとしてはとても大事だけど、だれかや自分たちを透明化することに深くつながるとも思っていて。そこで現実や人の複雑な分かりにくさを描く方が演劇だとしたらより広く想像できるのではないかと思ってつくったのが2023年の「ハートランド」でした。評価が一番わかれた作品なんですが岸田國士戯曲賞をいただいて、それまでいわゆる賞レースには興味なかったんですが、賞をとったからには大きな責任があると思って。それで、「ハートランド」のことや、ゆうめいの中で大切にしていたものを失い、もうもどらない瞬間を沢山盛り込んでつくったのが「養生」という作品です。

とっかかりとしては「養生」は全体のストーリーより美術が先なんです。大学で彫刻をやっていたときに腰を壊してしまったのを機に作品を全く作れなくなったときがあって、同時期に夜勤現場によく入っていたんですが、脚立が壊れて廃棄するとき脚立に美術的な要素を感じて。使えなくなったら終わりみたいなことと、腰が壊れた自分がリンクして。タイトルも養生テープと体を休める“養生”とか、“養”って“生”きるなど様々な意味がこめられると思ったのでつけました。

近年の自分やゆうめいも生活の変化によって大事にしたい基準が変わってきて、作品をつくる意味を追求していく中で、今まで大切にしていたクリエイティブの根源部分も結局不確かな権威の基準に則って見失っていたと感じる瞬間が多くて。今の生活をしている自分が描けることはもっと違うものかもしれないっていうのがずっと頭の片隅にあったんです。“芸術と労働と生活”が自分たちに一番密接だったので、それがテーマになる話が必然的にできあがった感じでした。

今までより予算を限りなく削って、育児の合間をぬって少ない人数で、彫刻脳というか空間脳でつくりました。反省点を活かした集大成としてできた実感があったので、お客さんからの評判もすごくよくて、それが読売演劇大賞でも評価されて、今までの自分たちがやってきたことが全面に押し出された作品は「養生」なんじゃないかな、と今になって思います。

初演では評判がすごくよくて、「ハートランド」でがらっと作風を変えたけど、少し前のゆうめいに戻って、また少し違うようなちょうどいいところだったなと。

今回の全国ツアー版では脚本も書き直しているので、物語のベースは同じですが、初演で描かれていなかった部分もあるので、初めて観る方も初演を観た方も楽しめると思います。

空間として劇場が変わるだけで相当変わると思っています。同じ内容をやったとしても台詞や美術にも変化があらわれてくる。その場所だからできることを探して取り入れていきたいと思ってます。自分が彫刻をやってきたからこその考え方かもしれないですが、置く場所によって同じ形のものでも存在が変わることが養生の描きたいことでもあるので、その土地でしかない楽しさが届けられたらと思います。

三重だと松菱に下見に行ったんですが、時の流れ方が普段の生活と全然違って。自分が昨日こうしていた瞬間にもこの土地にはこういう感覚があったんだろうなと思うと、より視野が広がった感覚がありました。劇場に来るまでも出会えるお客さんはみなさん違うし、流れている空気や天候も全然違うので、感覚的な話ですけどチューニングして毎ステージ場所と合うよう作品にのせられたらと思ってます。

今メンバー全体で育児をしている割合が多いので、自分たちが生活と創作や仕事のバランスを考えている時期です。今後のキャリアと同時に今の時代の変化も感じていて、作品をつくることや仕事に没頭したときに、とりこぼされているものがあるのではないかと考えていて。

育児のために引っ越したんですが、前は気づかなかったことに気づく瞬間があって。取材や、自分が劇場で観劇とか創作して作品のことだけしか考えていないと見落としてたものが多くて、作品のことに没頭し続けるだけでは自分たちにとって良いものはうまれないと感じました。創作以外にも影響を受けてやっていくというのが、自分たちの新しいスタイルの確立にしていきたいと思っています。その方が演劇はさらに楽しくなりそうな気がしていて。例えば自分の世界をつきつめていくと、自分としては匿名で作品をつくり続けてお金をとらない作品をつくるところにいきつきます。今まで舞台・映像・美術をつくる団体として色々なことを同時進行でやってきたんですが、同時にそこに生活も加えていきたいなと改めて思います。

作品としても、ゆうめいとしては元々現実とフィクションとの地続きで演劇をつくっていて、体験も実体験というよりは原体験を基にしているんです。体験したことをテーマにしようとするとそれたことが描きにくくなるんですが、どちらかというとテーマからそれたことを描きたいと思ってますし、それたことこそ大事だとも思っています。軸として考えることはあるけど、それていくのが面白いので、それを物語で描いていきたいですね。

「養生」はゆうめいの自己紹介的な作品でもあるので、ぜひご覧いただいて色々な感想をいだいてほしいです。記念公演は初めてで、まだまだ10年ですが、10年やってきてようやく長く続きそうだと思えるようになりました。変わった部分も変わらない部分もあり、自分たちのカラーがでる凝縮される作品になったと思います。劇中でも10年前と現在を描いているので、作品としてもお客さんにとっても10年を考える機会として、作品だけじゃない体験を含めて劇場を出た後の景色が違うようになるといいなと思います。

ミエユースに参加して三重の劇場でできたことが演劇を続けていくきっかけになったので、演劇の力がすごく強い場所だなと思っています。そういう意味では凱旋公演というか、感謝や報告をする場所に、帰って来たという感じです。三重によってこんな団体が生まれて、こんな作品ができたというのを届ける作品にして、楽しんでもらいたいです。

あとは大きな空間で3人芝居とか、美術も脚立と養生テープっていうシンプルな美術でもこういうことができるっていうことが色々な人の発見になるとは思ってて。演劇はお金や時間をかけないといけない部分もありますが、お金や時間をかけなくてもできるものに触れられたらなあと思ってます。同じく演劇やものづくりをしている人たちとも影響し合えればいいなと思っています。

ハイバイドア:ハイバイの岩井秀人さんが発明した、ドアノブが宙に浮いているような舞台装置

ミエ・ユース演劇ラボ:三重県文化会館が2014年~2018年(上演年)に実施していた、高校生から25歳以下の若手を対象に期間限定疑似劇団をつくる企画

「養生」あらすじ

美大生の橋本(本橋 龍)と、大学生の阿部(丙次)はショッピングモールや百貨店の内装を行う夜勤バイトで出会った。正社員のことをネタに「卒業したら絶対ああならない」と陰で笑い合う。数年後、二人はその夜勤の正社員になっていた。

阿部は家庭を持ち、辞めそうな新入社員の清水(黒澤多生)を教育する。作家を目指していた橋本は、著名作家となった同期が百貨店の人気ギャラリーで個展を開くことを知り、その広告設営を担う。

夕方から明け方の夜勤劇。

作・演出・美術 池田亮

1992年、埼玉県生まれ。13歳から原体験をもとにした小説を匿名でネット上に発表し続けた経験を機に、ルポルタージュやメディア脚本等の様々な媒体で執筆を担う。墓石や玩具など、人の心が生み出す物体にも傾倒し、立体造形や空間について学ぶ。東京藝術大学大学院美術研究科彫刻専攻修了。2015年「ゆうめい」を結成。全作品の脚本・演出、多くの美術を手掛ける。2024年『ハートランド』で第68回岸田國士戯曲賞を受賞。2025年『養生』で第32回読売演劇大賞優秀演出家賞を受賞。造形作家としても活動し、原案・カプセルトイの原型を手がけた『クリスタルハンドルの水栓リング』が全国流通。

11月8日(土曜日)14時開演

11月9日(日曜日)13時開演

会場:三重県文化会館 小ホール

チケット:整理番号付自由席/

一般3,500円 U-39 2,800円 U-25 2,000円 U-18 1,000円 障がい者割引 2,500円(同伴の介助者1名無料)

チケット発売:9月27日(土曜日)

問合せ:三重県文化会館チケットカウンター 059-233-1122

Mニュースvol.151(2025年9月発行)

Mニュース141号で、移動距離約2万キロメートル、1310日間の前人未踏の挑戦から学んだ喜びや達成への道のりをお話くださった田中陽希さん。

誌面に掲載しきれなかったインタビュー完全版を公開いたします!

質問1.「日本3百名⼭ひと筆書き」チャレンジの達成おめでとうございます。挑戦のきっかけを 教えてください。

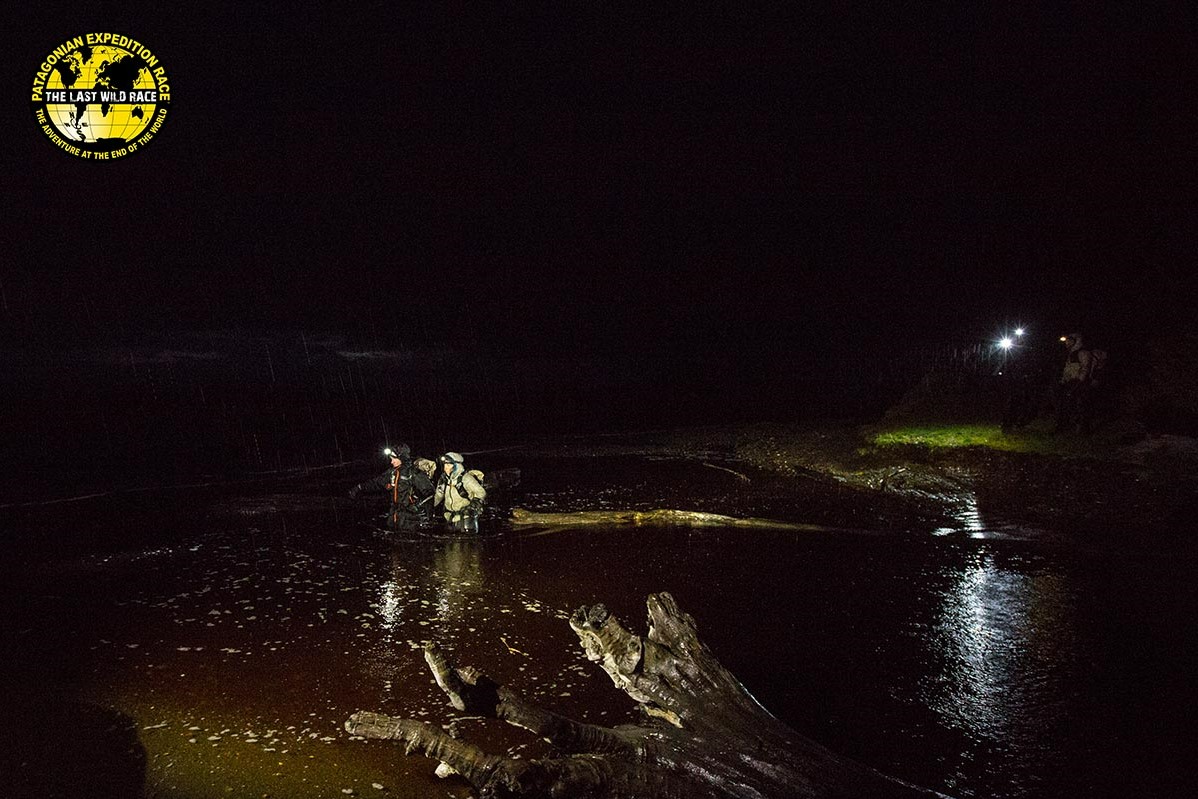

⾃分らしい(⾃分にあった)挑戦だと考えたからです。2014年の最初の挑戦(⽇本百名⼭ひと筆書き)が⽇本3百名⼭ひと筆書き達成までのすべての始まりではありましたが、2007年から始めたアドベンチャーレースでの経験から「更なる成⻑のためには、⼀⼈の⼈間として『何か』に挑戦し、成し遂げる必要がある」と2012年2⽉にパタゴニアンエクスペディションレースにて初の準優勝を残したときに、⾃⾝を強く突き動かしました。

2012年秋に⽗⽅の祖⽗⺟へ会いに⾏った折に、九州にある⽇本百名⼭「九重⼭」「阿蘇⼭」「祖⺟⼭」を2泊3⽇で150キロメートルほどをすべての荷を背負い、⼭から⼭へ町から町へと歩いた旅が挑戦を具体化する⼤きなきっかけとなりました。

初めて歩く町、初めて⾒る景⾊、そして初めて登る⼭すべてが新鮮で、発⾒と出会いの連続。⽇本にはまだまだ知らない感じたことのない魅⼒がたくさんあると知ったとき、「⽇本を歩こう!」そして「⽇本の⼭を登ろう」と帰りの⾶⾏機の窓から眼下を眺めながら決意し、挑戦のスタートへと⾛り出しました。

質問2.⾃動⾞や電⾞、船などを使わず、徒歩やカヤックなどの「⼈の⼒のみ」で挑戦しようと考えた理由は?

群⾺に帰ってきた後、チームのキャプテン(⽥中正⼈さん)と職場の社⻑(⼩橋研⼆さん)に挑戦の概略を伝え、2⼈からの後押しやアドバイスにより、⾃分の経験不⾜を補うことができました。

インターネットで検索し、百名⼭はすでに⼈⼒(陸路のみ)で挑戦(南下)し、212⽇という記録で達成された⽅がいたため、私は北上で陸路も海路も⼈⼒で挑戦する決断をします。

挑戦計画当初、友⼈や職場の同僚からは「陸路は⾃転⾞でもいいのでは?」という意⾒や「⼀⽇のゴール地点(宿泊地)に到着した後は、宿の⽅の送迎を利⽤して、温泉へ⾏ったり、買い物へ⾏ったりしてもいいのでは?」という意⾒もありましたが、私の中ではそれらになんのメリットも感じられなかったのです。

「すべてを⼈⼒で」(⼀部エレベーターと渡船を使⽤)と胸を張っていえるように「中途半端は無し」「やるなら徹底的に」という思いがありました。

徒歩は⼈間が⽣まれながら持てる唯⼀の移動⼿段。それが⼀番⾃然だとも考えていました。

あるとき、⼈気の無い⽥畑の中を抜ける道を歩いていたとき、畑仕事をする地元の⽅と⽴ち話になりました。きっかけは「こんにちは」の挨拶⼀⾔から。

その脇を⾃転⾞旅をする⼈がさっと駆け抜けていきましたが会話も挨拶もない姿が印象的でした。もし、⾃転⾞での挑戦をしていたら、今の⾃分はいなかったと思います。それに、もっと旅が直線的になっていたように思います。歩いて旅をするととにかく「時間」を消費します。進める距離も少なく、現代では「⾮効率」かもしれません。しかし、それでも、「価値と魅⼒」があったから「あきらめる」こと無く歩き続けることができたのだと思います。

質問3.アドベンチャーレースとはどんなレースですか?

とにかく、⾯⽩い!過酷になればなるほど、共に戦うチームメンバーがいることに感謝することができ、⼈⽣を⾃分⾃⾝を成⻑させるためにはこれ以上無い条件が揃っているレースです。男⼥混成4⼈⼀組のチームレースです。メンバー構成は男⼥混成であれば⾃由です。ありとあらゆる⾃然環境がレースフィールドとなり、チームは主催者が⽤意した地図とコンパスだけを⽤いて、地図上のチェックポイントを通過しながら、500キロメートルから800キロメートル先のゴールを⽬指しながら、昼夜ノンストップレースとなります。種⽬は主にトレッキング、マウンテンバイク、カヌー、カヤック、ロープアクティビティなど、レースは全⾏程を通してナビゲーション技術(地図読み)が必須となります。すべてのチェックポイント、すべての種⽬を全員が⼀つとなり通過し、ゴールラインまでたどりつけたチームのみが完⾛となります。

質問4.プロのアドベンチャーレーサーである⽥中さんが感じる「アドベンチャーレース」の魅⼒とは?

レースの魅⼒を最⼤限に引き出しているのは「⼀切の通信機器使⽤が禁⽌され、レースで使う地図がスタート直前に配付される」というアドベンチャーレースならではの特殊なルール。そのため、どんなに万全な準備と⼼⾝のトレーニングを積んでいたとしても、⾃分たちの思い通りのレース展開になることがないことです。

常に、想定外のことを抱えながらとなるため、レース本番で⼈としての真価が試されます。毎回、ゴール後に「もっとあそこはこうできたんじゃないか、もっともっと」と思う⾃分がいます。だからこそ次への原動⼒につながってると思います。

Q5.アドベンチャーレースやひと筆書きチャレンジでは強靭な⾁体や精神⼒が必要だと思いますが、普段どんな練習をされ、⾝体や精神のコンディションはどのように整えていますか?⽥中さん流のモチベーションの保ち⽅も教えてください。

2021年に⼀⼈での挑戦に区切りをつけて、2022年よりチーム活動を本格的に再開させました。挑戦の舞台や内容には違いはあれども、3百名⼭挑戦達成までの⾜かけ8年で培った経験、特に精神⾯での成⻑をアドベンチャーレースでも存分に⽣かせると⾃負していましたが、実際は別物でした。⼀⼈でトラブルや⽬標に挑むのと、チームで挑むのでは全く違いました。例えば、前進するためにロボットの操作を⼀⼈でするのと、メンバーで各パーツを分担して前へ進むのでは、その難易度は変わるということです。⼀⼈であれば、⾃分の感覚や経験で判断し⾏動へ移すことができますが、4つの脳、4つの⾝体、4つの価値観・考え⽅では、それを⼀つにすることは容易ではありません。それぞれに個性があり、感情があります。どんなに客観的に仲の良いチームに⾒られていても、必ず衝突は⽣まれます。それを乗り越え、さらに⼀丸になれるかは「恐れずに⽴ち向かう」気持ちがチームメンバー全員にあるかどうかです。1名でもその気持ちが弱ければ、乗り越えることができません。なぜなら相⼿は⽛むき出しの容赦の無い未経験の⾃然なのですから。

⽇本百名⼭ひと筆書き、3百名⼭ひと筆書きでは、挑戦中に特別トレーニングをしていたことはありません。なぜなら、毎⽇30キロメートルから50キロメートルを歩き⾛り、3⽇に1 回⼭を登るような毎⽇でしたので、⽇々がトレーニングのようでした。

それよりも、疲弊する⼼⾝のケアの⽅が⼤変でした。ストレッチやアイシング、テーピング、時には旅先で整体・マッサージ・鍼灸を施しながら、コンディションを維持しました。それでも、どうにも⾏かないときは「休養」を取るようにしました。

質問6.⾷事の量や栄養バランスなども気にされているのでしょうか。

⾷事は、ひと筆書きチャレンジ中もアドベンチャーレース中でも、栄養バランスは偏りがちでした。コンビニの⾷事も多くありましたし、アドベンチャーレースでは、⾼カロリー重視になりがちとなります。普段の⽣活でなるべく外⾷・飲酒の機会を減らし、⾃炊するようにしています。発酵⾷品も毎⽇取るようにしたり、よく噛みゆっくり⾷べるように意識してます。

質問7.徒歩での移動中に考えていたことや、歩いているときに喜び・楽しみを感じる瞬間を教えてください。

どんな些細なことでもいいんです。新たな発⾒があれば⼗分です。特別なものとか過⼤な出来事ではなく、⾃分⾃⾝の⽇々の流れの中で、「昨⽇とは違う何か(出来事や景⾊など)」があればその⽇⼀⽇が楽しく、笑顔で過ごせました。昨⽇は無かった道ばたに咲くタンポポや菜の花を⾒かけるだけで。

それに、⼈との出会い。出会いの連鎖です。⾚の他⼈でも実はどこかでつながっていること はよくありました。その出会いのつながりに時に驚き、時に喜びました。

効率や成果ばかりが求められがちになる現代だからこそ、何気ないこと、これまで⾒向きもしなかったことに、⾃分から⽬を向けると、予想外の発⾒が多くあります。どんなことでも、⼀⽅向ではなく、多⽅向から⾒るだけでも得るものは違います。そのためにはよく周りを観察する意識が必要でした。

「今⽇はどんな発⾒があるかな?」そんな気持ち⼀つ持つだけで、ただ歩く道のりも楽しみの宝庫となります。

質問8.最後までやり遂げるために⽥中さんが⼤切だと思うことを教えください。

「⾃発的な原動⼒」です。挑戦・チャレンジする前に「⽬的・ ⽬標・達成した先に何を得たいのか」を具体的にすることです。いつどこで誰に聞かれても、すぐに回答できるようにすることも⼤切です。たとえば「アドベンチャーレースって何が楽しいの?」と聞かれたら「楽しい・⾼揚感に包まれる瞬間は、 レース中に多くありません。でも、それを少しでも多く感じるために、この舞台が今の⾃分に取って必要不可⽋だと考えているから」と答えるようにしています。

質問9.最新著書「⽥中陽希⽇記」に掲載されている写真はユニークなものも多いですが、道中や⼭頂で写真を撮るときに意識していることを教えてください。

⾃分の⽬で⾒て、「雰囲気がいいな」「きれいだな」「この瞬間を残したい」「こんな⾵にこの景⾊に⾃分が映り込んだら⾯⽩い」という感覚的、感動したときに撮影するようにしています。そのときは毎回、誰かに頼むのではなく、⾃分がイメージしたとおりに撮影できるまで、セルフタイマー機能を使⽤して、繰り返し撮影を試みます。

ちなみに酒⽥市の海岸で撮影した写真は20回近く繰り返しました。時間にすると30分ほどです。イメージは⽇本海に沈む太陽の光に包まれ、逆光で⾃分のシルエットだけが残るような写真です。

セルフタイマーのシャッターのタイミングに合わせてきれいな倒⽴をすることが⼀番⼤変で したが、カメラを置く位置や⾓度、ピントの場所などにもこだわりました。 納得の写真となったかと思います。

とくに⽇本3百名⼭ひと筆書きが⼀番写真撮影に時間を要しました。

質問10.今後、新たにやってみたいこと、学んでみたいことは?

⼈⽣は短いとも感じる⽇々ですが、先を⾒すぎず、今取り組んでいる挑戦を全うし、⽬標を達成できたあとに考える余地が⽣まれるのかとも考えています。

「⼀歩⼀歩」です。

質問11.インタビューをお読みのみなさまへぜひ⼀⾔お願いします。

⽇本百名⼭ひと筆書きから3百名⼭ひと筆書きまで⾜かけ8年、⽇本中を歩き回り、登り続けた挑戦を一昨年夏に集⼤成として幕を下ろすことができました。旅先では、直接声援を届けに来てくれた⽅も多くいらっしゃるかと思います。 ⻑い間、⼀⼈の男が⼭に登り、町を駆け抜けた挑戦をともに歩き続けていただき、誠にありがとうございました。

⽇本3百名⼭ひと筆書きとは

「⽇本百名⼭」、「⽇本⼆百名⼭」、「⽇本三百名⼭」の合計301座(※)を、プロアドベ ンチャーレーサー⽥中陽希が⼈⼒のみで繋ぎ合わせる旅。陸路は徒歩とスキー、海路はシーカヤックやパックラフトを使⽤する。

(※)⽇本⼆百名⼭に選定されている「荒沢岳」が⽇本三百名⼭には含まれないため、合計 301座となる。

プロアドベンチャーレーサー Team EASTWIND所属 1983年埼⽟県⽣まれ。北海道富良野市麓郷育ち。⼩中⾼校、明治⼤学時代までクロスカントリースキー競技に取り組み全⽇本学⽣スキー選⼿権などで⼊賞。2007年より⽥中正⼈率いるアドベンチャーレースチーム「チームイーストウインド」に所属し、2022年、キャプテン に就任。2014年、陸上と海上を⼈⼒のみで進む「⽇本百名⼭ひと筆書き」を発案し、達成。翌年には「⽇本2百名⼭ひと筆書き」を達成。2018年から2021年にかけて、⾃らの旅の集⼤成として「⽇本3百名⼭ひと筆書き」も成し遂げる。

毎年度初めに著名⼈をお招きし、ご⾃⾝の活動や⼈⽣観についてお話しいただく「三重のまなび講演会」。

2023年度は、「⽇本3百名⼭ひと筆書き-Great Traverse3-」を完遂されたプロアドベンチャーレーサーの⽥中陽希さんをお迎えいたします。

2023年4⽉30⽇(⽇曜⽇) 13時30分から15時00分まで(開場12時45分) 会場:⼤ホ ール

![]() 定員に達したため、受付終了いたしました。たくさんのお申込みありがとうございまし た。(当⽇受付・キャンセル待ちはございません)

定員に達したため、受付終了いたしました。たくさんのお申込みありがとうございまし た。(当⽇受付・キャンセル待ちはございません)

⽥中陽希さんインタビューのほか、2023年度のそうぶんのイベントを⼀部ご紹介する「かる みー新聞」、7⽉から9⽉までのイベントインフォメーション、「⽂化交流ゾーン」の企画展に関するコラムなどなど…情報もりだくさん!

2021年8月14日に7回目を終えた「おしゃべり古典サロン」。サロン終了後の楽屋で、講師の木ノ下裕一さんと三重大学の田中綾乃先生に、古典を偏愛するお二人の原点についてざっくばらんに語っていただきました。

※このインタビューは、三重県総合文化センター情報誌「Mnews vol.136」(2021年12月発行)に掲載した内容に、未収録部分を追加して再編集しました。

その後は、10歳で華やかな宝塚を観て、中学生の時に東宝ミュージカルの「レ・ミゼラブル」にどハマりし、中学3年生の時に北村想さんの「寿歌」に出会いました。その頃、鈴木忠志さんの『演劇とは何か』(岩波新書)を読んで、小劇場というジャンルを知りました。こう考えてみると、私の演劇との出逢いは、歌舞伎→宝塚→ミュージカル→小劇場の順に辿っていったのです。

木ノ下 面白い!演劇史を古い方から観ていったのですね。

田中 歌舞伎役者にはなれないとわかっていたから、歌舞伎は舞台芸術の中のひとつのジャンルとして観ていました。ところが、1994年に第1回のコクーン歌舞伎で五代目中村勘九郎さん(十八世中村勘三郎)の『東海道四谷怪談』を観て衝撃を受けます。それまで中村屋の芝居はいわゆる伝統的な歌舞伎公演の中で観ていましたが、渋谷のシアターコクーンで上演されたコクーン歌舞伎は、テンポも演出も古典の垣根を跳び越えていて、「歌舞伎を含めた演劇が変わる!」と思うほどのインパクトがありました。私の中では「古典が現代になりうる」とつくづく実感したエポック・メイキングの作品になりました。。舞台でも新しいことをやっているという気概がありましたが、当時の観客の熱気もすごかった。評判が評判を呼んで、連日、当日券を求める観客が長蛇の列で並んでいました。千穐楽では、ジャズの生演奏の中、役者たちが本水の中で立ち廻りをして。今ではそういう演出もありますが、その頃は前衛すぎて(笑)、その体験が深く身体に刻みこまれました。とにかく「すごいの観ちゃった!」、それが二十歳頃。

木ノ下 僕自身は和歌山市出身で、全くそういった環境になく…。偶然町内会のイベントで落語を聞く機会があり、「古典ヤバい!」と思ったのが小学3年生。ただ、その頃はインターネットもなく、近くのCDショップには落語のCDもない。だから落語にハマりたい、沼に浸かりたいと思っても、その沼の水がないんです。テレビ欄をチェックして落語にまるをつけたり、図書館に通ったりして、明治のレコードをCD化した初代の快楽亭ブラックなんかを必死に聞いていました。

様々な手を使って親を口説いたり、お小遣いの範囲で落語会に行ったり、その1回の落語会にかける意気込みがすごくて。落語に触れたい、常に飢えている状態でした。落語って最後にできた芸能なので、それまでの色んな古典芸能のパロディでもあるんです。だから歌舞伎や文楽もハマるだろうなという予感が小学生の段階でありました。

でも見に行くにも、お金もないし落語会で手いっぱいだから将来設計を立てようと。中学校に入ったら歌舞伎、高校は文楽、大学は能・狂言を観ようとプランを立てて、概ねそのとおりに来ました。古典芸能を新しいものから遡っていったんです。でも中学校に入っても、なかなか歌舞伎は来ない。そこで歌舞伎鑑賞教室という若者に向けた和歌山県民文化会館の企画があると知って、学校を休んで観に行きました。片岡我當さんが『義経千本桜』のすし屋の段を上演していて、それが初歌舞伎。そのあと歌舞伎を観られたのは高校に入ってからです。だからその間の飢えをどうしのぐかという問題で、古本屋で、当時からあった「演劇界」という歌舞伎雑誌のバックナンバーが一山数百円で売っていたので、それを買い占めて自転車の荷台に括り付けて持ち帰り、何度も見ました。観劇って数より密度が大事な気がします。数を観たからといってハマるわけではないし、予習や準備をしっかり行えば、たった1回の観劇でも十分沼になり得ます。

田中 求めるからこそハマっていくんですね。

木ノ下 今から思えば、たぶんこれまで見てきたマンガやお笑いとは手触りが全然違ったんだと思います。僕らの時代はスーパーファミコンやゲームボーイが出始めた頃で、ポケモン最盛期。つまりビジュアル優先。でも落語って、ビジュアルだけ見ればオジサンが座布団に座っているだけなんだけど、それがある時ものすごい物語が展開されて、色んな世界に見えてくるんです。声とか語りとか想像力を刺激される。しかも分からない言葉も沢山出てくる。例えば丁稚さんが使っている「たらい」。噺家はマイムでやっていて、文脈から何となく洗面器みたいなものかなとイメージして置き換えて見ているけど、きっと「たらい」が分かっていれば見え方が変わるのではないかと思った。これは自分の蓄積しているもので見え方が変わるぞと、俄然知りたいと思うようになりました。

田中 やはり話芸の魅力ですよね。話芸は想像力がかきたてられる芸能です。

木ノ下 作品を観て面白くなかったら、普通自分が悪いとは思わないですよね。わからない=つまらないと思ってします。だけど、落語はそうさせてくれないんです。観る側の解像度(知識があるかどうか)の問題になる、それが良かったのだと思います。

木ノ下 ある時、桂米朝師匠の全集第1巻をサンタクロースがくれたんです。その巻末に米朝師匠による解説で、「この落語は、もとはこういうオチだけれど、分かりづらいから私がこのように変えた」とありました。リクリエーション(再構築)していたんです。それまで古典落語は一言一句変えずに伝承されていると思っていて、米朝師匠の落語だけなぜかクリアに聞こえて内容がわかるのが不思議でした。それは、単に米朝師匠が上手いからだと思っていたのですが、「違う!米朝師匠が自分で現代に合わせて、ネタをリクリエーションしている」ということを知ったんです。そこから、古典というものは、誰かが多かれ少なかれ時代に合わせてチューニングしているんだということに、まんまと騙された感と、一方でチューニングの面白さに気付きました。それが小学5、6年生くらいの頃です。

木ノ下 ずっとそれを木ノ下歌舞伎の旗揚げまで握りしめていたわけではないけれど、意識の中にはありました。文楽にしても観劇後に原作を読むと、ここがカットされているんだと気づく。今回はこんな台本になっているけれど、違うチューニングの仕方もある。それは作り手だけでなく、観客や批評家もチューニングしている。

田中 歌舞伎や文楽は、毎回観ていても常に新たな発見があります。それが古典の豊かさでもあるのですが、力のある作品はいつの時代にも耐え得る。木ノ下歌舞伎が現代の私たちに響くのは古典との向き合い方。テキストの読み込みに時間をかけています。このことは歌舞伎俳優にも共通していて、名優たちがなぜ良いのかというと、何度も何度もテキストを読み作品理解を深めた上で、それを芸として表現しようとするから。正解がないからこそ何度も読みなおして、試行錯誤している。片岡仁左衛門さんも同じ作品をやってもいつも新たな工夫を加えています。それぐらい作品世界と向き合わないと、お客さんの心を動かすことはできないと思います。

木ノ下 現代的に解釈するというのは、取って付けたように現代にアレンジするということではないんです。例えば、今日の『勧進帳』を木ノ下歌舞伎では現代化する時に「富樫の孤独」に焦点を当てましたが、それは取って付けたわけではなくて、テキストを読むと、実はちゃんと描かれている。それと現代の孤独感や、ボーダーの重層化がフィットするなと思って、拡大している。過去の歴史(原作)に向かって掘り起こしていく作業と、未来に向けて現代に作り替えていくという作業は、実は同じことをやっているのです。

田中 むしろ掘ったほうが跳ね返しが強い。深く掘れば掘るほどそこに埋もれるのではなくて、それと同じくらい現代に光が照射されます。

木ノ下 だから現代化する時に安直に空港や難民の話に置き換えてしまうと、似ている設定だけれど違うものになってしまう。ただ、テキスト主義とはいってもテキストと身体が不可分で、俳優の表現も含めてテキスト。歌舞伎であれば俳優が違えば台本も違う。肉体を通して体感する。そこは日本の古典の良いところです。

田中 古典芸能の展望が明るいかというと、決してそうではなくて…。例えば、昔の歌舞伎役者の体型といえば、いわゆる胴長短足がちょうどよいとされていたのが、食生活の変化などで今の若い人たちは手足が長くなって、腰を落とすという所作や身体自体も変わってきています。

木ノ下 観客の問題もあって、これまでは歌舞伎の物語がまだ身近だったと思うんです。それは生活習慣や言葉の端々で古典の所作が入ってくるなど、共有している文化的な財産があったから。それが失われた今、「古典だよね」で終わってしまいます。ガラス1枚隔てた話を観ている感覚なんです。それは危険。古典は現代を跳ね返すわけですから、私たち観客も自分たちの生活と地続きのものとして考えていかなければならないのかもしれません。

田中 ただ、最近ポジティブな話題もありました。『桜姫東文章』(以下、「桜姫」)をオタク的に観る人たちが出てきたのです。

木ノ下 「桜姫」を観た若い子たちの間で、漫画やアニメのようにこの作品楽しむ感想がSNSなどで話題になりました。例えば、冒頭の清玄と白菊丸の心中事件。この二人は男性同士なので「BL」で萌えます。ほかにも桜姫が清玄を冷たくあしらう態度は桜姫の「塩対応」、桜姫の想い人・不良の権助が桜姫の頭をポンポンするのは「ポンポン萌え」。

田中 物語全体ではなく、部分的に萌えを感じる新しい楽しみ方ですね。

木ノ下 それは彼女たちが古典というフィルターをかけずに、漫画やアニメ、二次創作と並列に観ているからなんです。また一方で「桜姫」がフェミニズムの話だという見方も批評家の間で多く挙がった。女性の宿命を跳ね返すようなフェミニズム的な作品が江戸時代にもあったという新たな発見でした。こういった見方はこれまでの上演では言われてこなかった。

田中 私も今回すごく感じました。社会的な流れもある中で、坂東玉三郎さんの桜姫の描写にその要素を見出したのですよね。

木ノ下 これも古典というフィルターを外して、ここで行われていることが現代における何なのかを考えた時にフェミニズムだということに辿り着いたんじゃないでしょうか。

田中 古典でしばしば登場する「忠義のために自分の子どもを手にかける」といったことは、確かに今のモラルからすると受け入れられないでしょう。けれど、現代でも不条理なことはたくさんあります。生きている限り、この世はままなりません。災害もしかり。設定や価値観は違えど、古典に描かれている悲劇は、いまに共通するものがあります。そういった観点から古典を見ると、人間の業ややるせなさが感じられ、グッと古典が身近になります。

木ノ下 年齢によっても感じ方が違いますよね。基本的に古典はネタバレしてからが勝負。ネタバレしても面白いと思えるのは、観る側も演じる側も変化しているから。二十歳の時にはわからなかった痛みがわかるようになることも。古典は一生モノの趣味になります。

木ノ下 次回は1月ということで、お正月らしい華やかな作品をと『助六』を選びました。『助六』は「曽我物語」を下敷きにしたもの。通例的に江戸歌舞伎でお正月に上演されます。魅力のひとつはキャラクターショー。色々な俳優が出演し、芸のカタログ帖のような作品です。

田中 役者のデパートと言われることも多い。『助六』を見ると、歌舞伎の主なキャラクターを網羅できます。おそらく歌舞伎十八番の中でも『勧進帳』に次いで有名な演目ですね。

―お二人ともありがとうございました。1月の「おしゃべり古典サロン」が読者の皆様にとって古典沼への一歩となることを願いつつ…。会場でお待ちしております。

田中綾乃(三重大学人文学部准教授)

名古屋市生まれ。東京女子大学文理学部哲学科卒業。同大学院博士課程修了(人間文化科学博士)。専門は哲学、美学、演劇論。カントの哲学研究を行う一方、長年の観劇歴から演劇批評にも携わる。現代演劇の批評を中心に、歌舞伎や文楽の筋書や解説講座も担当中。

木ノ下裕一(木ノ下歌舞伎主宰)

1985年和歌山市生まれ。2006年に古典演目上演の補綴・監修を自らが行う木ノ下歌舞伎を旗揚げ。『三人吉三』にて読売演劇大賞2015年上半期作品賞ノミネート。平成28年度文化庁芸術祭新人賞、第38回(令和元年度)京都府文化賞奨励賞受賞。

![]() 無断で転載・転用することを禁止します。

無断で転載・転用することを禁止します。

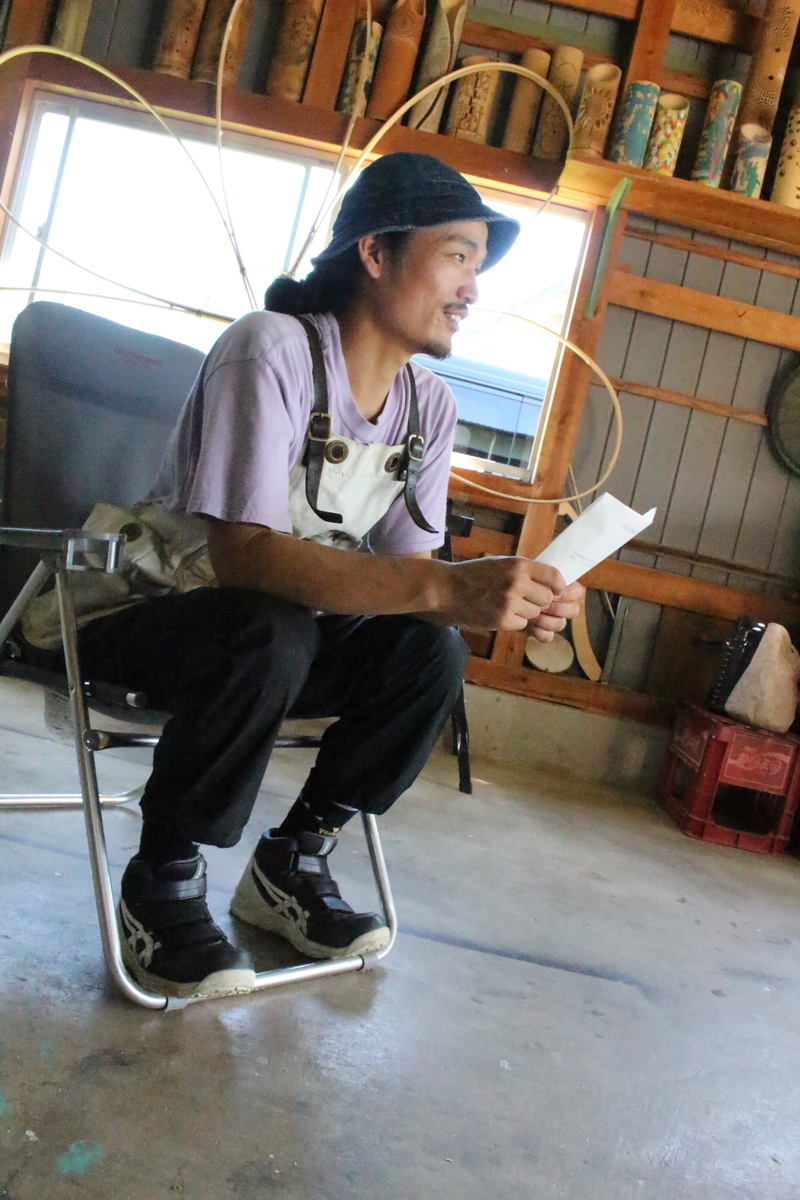

そうぶんの秋を彩る幻想的な竹あかり。毎年多くの方を楽しませている。Mニュース読者のためにフライングで何か情報を入手できないかと、フジコは竹あかり作家・演出家川渕皓平さんの工房を突撃した。(2021年7月取材)

※このインタビューは、三重県総合文化センター情報誌「Mnews vol.135」(2021年9月発行)に掲載した内容に、未収録部分を追加して再編集しました。

伊賀市内の竹林で、竹を切り出すところから始まります。タケノコから4年から5年育った竹を主に選んでいます。最初は何年物かを見分けるのが難しかったけれど、今では見ただけでわかります。若い竹は水分が多いので傷みやすく、また10年以上の竹は枯れてきてしまっているため使用できません。若い竹は、来年・再来年に使えるようにとっておき、枯れた竹は伐採して、タケノコが生えやすい環境を整えます。資源が限られているので、とりすぎないように気をつけています。

主に工房がある伊賀市内の竹を使っていますが、演出によっては現地の竹を使うこともあります。切り出した竹は汚れを洗い落とし、使用する竹あかりのサイズに切り分けます。その後バーナーで焼く「油抜き」をして、1か月以上、竹を寝かせます。水分のある状態で竹に穴をあけた場合、水分が抜けると割れてしまうことがあるので、しっかりと寝かせる必要があります。その後、竹にデザインをして穴をあけ、配線をして「竹あかり」はできあがります。

一つに絞るのはとても難しいですね・・・

2020年で言うと、宮城県東松島市で開催された「第1回竹あかり審美会」が印象に残っています。東日本大震災で被災した小学校の跡地が会場となっていましたが、この場所で多くの人が命を失いました。今を生きる地元の皆さんが生きていることが喜びになるような祈りをこめてタイトルを「祈り そして喜びへ」としました。神社の参道をイメージした道を進むとその先に大きな竹あかりを配置して、人の動線が右回りになるようにレイアウトしました。右回りには集約、左回りには拡散という意味があるんですよ。人の動線を右回りにすることで、人々の祈りが集約して天に昇るというイメージです。この作品は、最優秀賞にも選ばれました。

依頼人の思い、見に来てくれるお客さんが喜びそうなもの、作家としての自分の世界観をちょうど良いバランスで織り交ぜることを大事にしています。また、各地のその場所でしかできない演出や、作家だからこそできる新しい表現方法は四六時中考えています。どこでひらめくかは本当にわからないので、ひらめいた時にすぐに作るようにしています。演出をするために下見に行った段階で色々とイメージは浮かぶのですが、帰ってきてから出てくるアイデアとどっちがいいか試行錯誤を繰り返しています。いいものと技術的に実現できるかはまた別問題なので、そこの調整も必要です。

実は…祝祭広場は2年前まで演出をしていた日本庭園に比べると難しいんですよね。会場が広いし、竹あかりオブジェを置ける場所も限られています。そんな中、今年は一つ大きな作品を作ろうと考えています。昨年も大きな核となる球体のオブジェを作りましたが、今年はそれよりも大きなものになる予定です。

また、今年は竹の循環をイメージした演出も考えています。作品にするためには、育ちのよいキレイな竹を選別していますが、実際に山に入ると若い竹もあれば、枯れた竹もある。そんな山の一部を切り取ってきたかのような風景を再現したいと考えています。レイアウトは決まっていますが、制作はまだ始めていません。これから3か月ほどかけて作業にとりかかる予定です。

今年は、新しい竹あかりの表現に挑戦しようと思っています。竹だけでこんな表現ができるのだと感じてもらえると思います。見に来られた方の気持ちが明るくなったり、癒されたりしてもらえるようにがんばります!

![]() 無断で転載・転用することを禁止します。

無断で転載・転用することを禁止します。

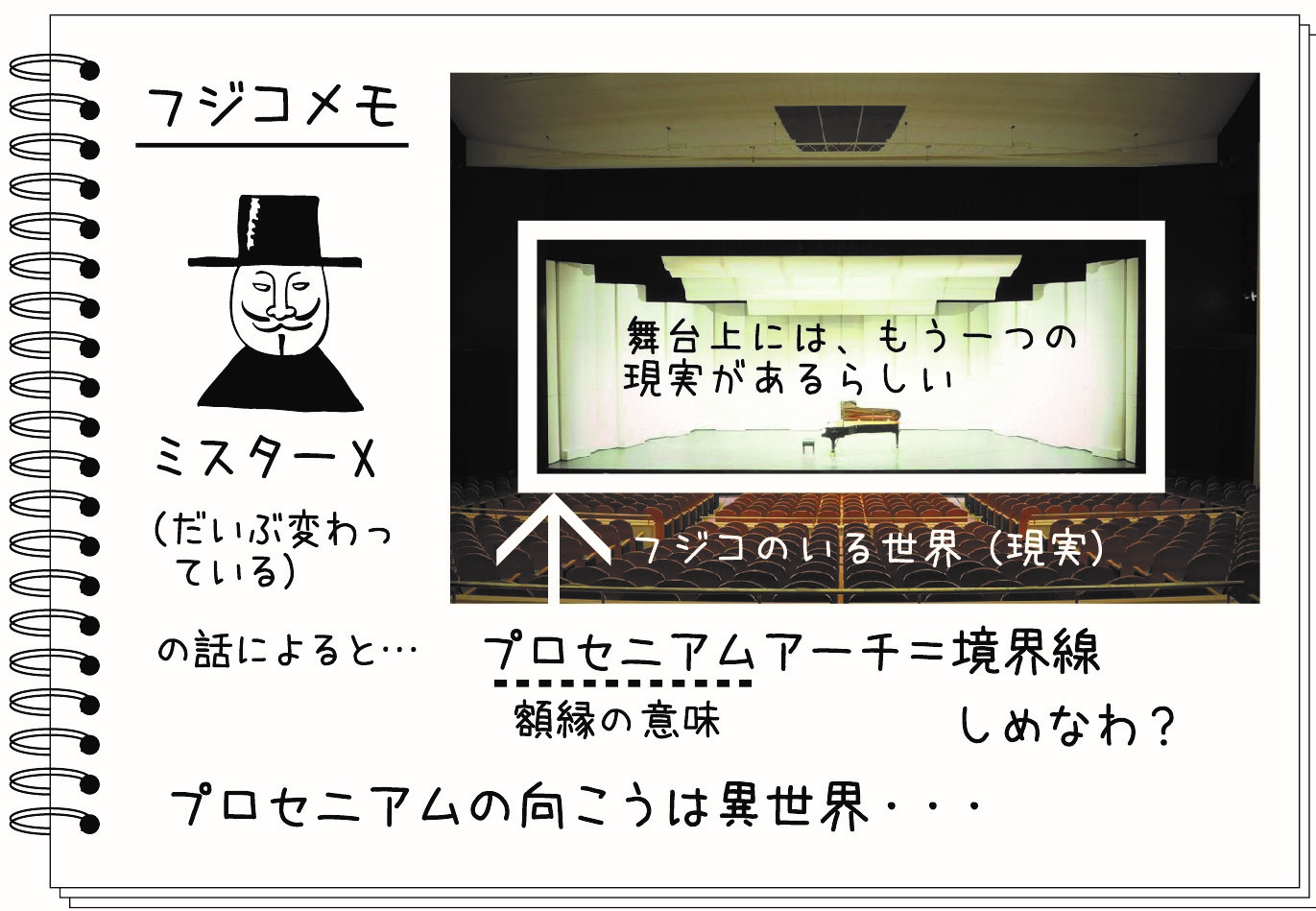

Mnews vol.131に突如現れたミスターX。舞台上には「もう一つの現実」があると語っていたのだが、どうやらこのストーリーにも「もう一つの現実」が存在した。本誌では語られることがなかった、さらにディープで癖の強いミスターX節が読者の皆さんを「もう一つの現実」に誘う。難解すぎて脱落者続出の予感がするアナザーストーリー、興味のある方は心してお読みいただきたい・・・

施設見学ツアーを取材中のフジコ。気が付けば皆とはぐれてしまった・・・

仄暗いホールの舞台裏、案内人のKさんの声が遠くに聞こえる。どこに迷い込んでしまったんだろう・・・心細く歩いていると、人影が通り過ぎた。

「あの、ちょっとすみません!」

声をかけて、ぎょっとした。仮面にマント、ただ者ではない・・・

あなたは・・・あなたのことは知っています。かつて子どもたちの社会見学に頻繁に現れては多くの謎を残して去っていった、通称「ミスターX」あなたとはいつか話をしてみたいと思っていました。

・・・でもこれはどういうことですか?一体どうなっちゃったの?

X:君が自分の意志でなくここにいるのはなんとなくわかる。であればこそ、ここから抜け出して元の場所に戻ろうと願うなら、まずここがどこなのかを把握せねばならない。・・・ここはね、君がいい気になって自分を<フジコ>などと称していた世界とは別の世界。別の現実なのだよ。君がどうやって別々の現実を隔てる壁を超えたのかは・・・私にも定かでないが・・・。

そういえば、さっき見学参加者の誰かがマイクをハウらせて(※1)不愉快な音が鳴っただろぅ?Kがスピーカーの前でマイクの頭部分を包み込むような持ち方をするのはよろしくないとアドバイスしたにも関わらずだ。あの時、舞台と客席を仕切るこのプロセニアムアーチ(※2)が僅かに振動した。

・・・あれは奇妙な振動だった。

仮面の男が斜め上のほうを見上げる。

いつの間にかフジコは客席に座っていた。

・・・ここは・・・私、いつから客席にいたんだっけ?

フジコの不安をよそにミスターXは続ける。

X:・・・劇場はその空間自体が、観客の意識を日常から非日常すなわち異世界とも言うべきもうひとつの現実に誘導するための大掛かりな装置だ。もともと現実が揺らぎやすい「場」として作られているのだから、どんなことが起きても不思議ではない。

ヒントになる話をしてやろう。

今言ったプロセニアムアーチについてだが、単にプロセニアムと呼ばれることもある。それを持つ舞台をプロセニアムステージと呼んだりもする。プロセニアムは「額縁」と訳される。皆が知る、絵や写真を飾るそれと同じだ。額縁の中には果たして何があるのか。作者の心象風景か、神々の饗宴か、忘れられない人の記憶か、溢れ出んばかりの感情の発露か。

いずれにせよ君たちは、それら「もう一つの現実」についてもっと自覚的になるべきだ。

かのニーチェは「事実というものは存在しない。存在するのは解釈だけである。」と言った。もしそれを「現実は人の認識の数だけ存在する。」と読み替えることが飛躍でないならば、それらとて紛れもない現実ではないか。真鍮の四辺の外側に存在する、普段、人々が唯一絶対と信じて疑わない現実とはまた違う種類の現実ではないのか?

フジコ:・・あの・・もう少し・・わたしにも読者にも解るように話してもらえませんか?

X:そうか・・・。少し熱くなりすぎたようだ・・・。

フジコ:Xさん、要するにあのプロセニアムというのは境界線なんですね。

X:そうだ。客席と舞台を区切っている、正に境界線、さらに言うなら結界だな。

フジコ:結界?

X:そう、例えるなら神社の注連縄(しめなわ)みたいなものかも知れない。

フジコ:なるほど「ここからは神域ですから入らないでください。」ということですね?

X:その通り。しかし注連縄というのはそれだけのものではない。単なる立ち入り禁止の標識ではないのだ。

フジコ:へえ・・・。

X:人が中に入ることを禁ずると同時に、中のやんごとなきナニモノかもそこから出られなくする「縛め」の機能があるのだよ。

フジコ:そうなんですか!知らなかった!

X:プロセニアムは結界。つまりだ、中にある異世界の法則が外に漏れ出さないための「縛め」だということが出来る。

例えば君たちの住む現実世界の時計では5分そこそこ経っただけでも、物語の時間では半日が経過しているということもあり得る。いや、手法によっては数年、数十年、数百年の年月が過ぎたとしても特段無理があるとは言えない。それどころか、居る場所も瞬時に移り、数千年前に死んだ者がよみがえり、生きている君たちと言葉を交わし、時には何事かを約して帰っていくことすらある。君たちが大昔に生きた者の声を聴き、その願いを知ることすらその世界では叶うのだ。あるいは音楽を奏でれば、その音波振動は人の心から大宇宙の摂理に至るまであらゆる事物を表現する。それは言語により分節され、解釈を限定した伝達手段によってはおよそ成しえない変化を人の内面にもたらす。時にそれは激しい情動として外に表れ、熱狂と呼ばれることがある。熱狂はやがて熱狂する者個人の認識をはるかに超越し、熱狂それ自体が一つの意志を持った生き物であるかのように振舞い始め、大勢の熱狂は、終には集合的無意識とでも呼ぶべきマトリクスを形成するに至る。もはや芸術は神の創造した美の模倣ではなく、神ですら創造し得なかったオリジナルの領域を目指し始めた!

フジコ:Xさん!また意味が解らなくなってきましたよ!

X:・・・ん? そうか・・私は集合的無意識に近い存在なので、数分前の私と今の私はもしかすると別人格かも知れないし、時折り奇妙な言葉が読み込まれることがある。すまないが何も約束できない。

フジコ:なるほど。(あんまりわかっとらんが・・・)

なんとなくわかってきました。

このプロセニアムアーチの奥、つまり舞台というのは、私たちが日常生活を送っている現実とは時間や空間、その他諸々の法則が異なる「もう一つの現実」で、観客は結界に守られてそれらの干渉を受けない、客席という場所からそこを覗き込んでいるという立ち位置なんですね。

X:そういうことになるな。逆にプロセニアムを設けない舞台というのは、その線引きをなくしたいか曖昧にしたい場合には効果を出しやすい。

大型のライブコンサートなどでは先ほど言った「熱狂」こそが目的である場合もある。そのような時は、客席との一体感を出すために張り出し舞台を使用したり、花道やランウェイを多用したり、照明を客席に照射して、境目を消し去ることに工夫を凝らす。それだけこのプロセニアムの結界は強力だということだ。もちろん他の芸術にも共通するように、その「現実」を生み出すには、充分な技術力や創造性が必要となる。舞台の場合は照明効果、音響効果、舞台装置、空間演出、そして演者の振る舞い、といったことがその中心を成す。それら一つ一つについてはまたの機会、あるいは別の私に委ねることとする。

君の前で、私がこの私でいられる時間はそう長くはないのだ。

フジコ:???

X:今回はもう一つだけ、観客を別の現実へ誘うためには客席も一役買っているということに触れておこう。

フジコ:客席、ですか?(な~んだ~客席ですかぁ?と言いたくなるが我慢しよう。何か特別な秘密があるに違いない。)

X:フジコは、最初にホワイエで見学者とともに簡単なオリエンテーションを聞いて、その後客席に入ってきただろぅ。

フジコ:はい。

X:その時、重くて分厚い扉を押して入ったはずだ。

フジコ:ふつうに・・・あの客席扉のことですよね?

X:そうだ。あの扉がなぜあんなにも分厚く重いか解るか?

フジコ:わかりません。高級感を出すためですか?それだけだったらあれやめたいんですよ。扉を開いたまま固定するための金具※3は弱くてすぐ壊れるし、床から飛び出すストッパーも大きな力を受けすぎてヘコタレちゃってますよね?

X:そのようだな。しかし扉の分厚さは、実は意外と譲れないところなのだ。

フジコ:中の音が漏れないようにするためですか?

X:それもある。しかし中の音が外に聞こえないということは、その逆も然りということだ。

フジコ:さっきの注連縄の話と同じですね。

X:んん、解ってきたな。

客席扉を閉め切った状態では、ホワイエや共通ロビーのざわめきや差し込む日の光など、一切の外部情報から隔絶されることになる。劇場によっては携帯電話の電波すら遮断している所もあるくらいだ。

まずは外部からの情報を断つ。そして照明・音響を効果的に使うのだ。客電(※4)を薄暗く、場合によっては暗転(※5)させることで視覚情報を限定する。さらに本番の世界観に相応しい音楽を流すことで聴覚を乗っ取り、意識を作品世界の間近へと連れていく。

そうやって、観客の身体感覚を徐々に希薄にしていくのだ。その人が朝起きてからここに来るまでの間に体験してきた現実の連続性は一旦失われ、あるいは曖昧になり、そこに別の現実が入り込める余地が生まれるわけだ。観客はこの客席に立ち入った時点で、もはや完全に「しらふ」というわけではない。むしろ客席こそが人を日常から切り離すための巧妙な仕掛けなのだ。そういった意味では、あの扉も一種の結界だよ。

フジコ:お・・・恐ろしい・・・。

X:フフッ、人間を人間でなくしてしまう。プロセニアムの奥を覗き込む、一個の視点と化してしまうのだから、恐ろしいと言えば恐ろしいのかも知れないなぁ。

フジコ:客席に入った時から舞台の魔法は始まっているんですね!

X:魔法か・・・。 フジコの目に私がどのように映っていたかは想像に難くないな。

フジコ:???

X:客席は言ってみれば「汽水域」だ。海水と淡水の混じり合った川の河口付近。プロセニアムの奥の現実を仮に「夢」と呼ぶなら「夢現(ゆめうつつ)」。異世界に半分飲み込まれた空間であるとも言える。

・・・ああ、ぼく銀河ステーションを通ったろうか・・・

フジコ、我々も彼らと同じく「どこまでもどこまでも一緒に行く」ことは叶わない・・・

キュイファーン!

あ!うるさっ!

・・・・・・・・・・・・

K:あっ、その持ち方をすると・・・はい、今のようになります。スピーカーはコンプレッサーで保護されていますが、場合によっては機器を破損させることもあるので気を付けてくださいね~。

はい、では、つづいてご案内させていただくのは・・・

社会見学の途中、案内人Kの説明は続いている。

まわりを見回す。

ここは舞台の地下にある奈落だ。さっきまでいた客席ではない。

見学者は一様に、大きくうなずきながらKの説明に聞き入っている。

目の前にいたはずの仮面の男もいつの間にか消えている。

あの男、ミスターX・・・。

k:・・・フジコさん・・・。フジコさんっ!

フジコ:はっ!あ、あれっ・・・

K:フジコさん、大迫り(※6)を使うので見学者が危なくないよう、よろしくお願いしま~す。

フジコ:はっ、はいはい。

K:どうしたんですか?

―Kが近寄ってきて耳元でささやく

フジコ:あ、いやいや・・その・・いいの。よくないけど・・大丈夫大丈夫。・・・あ、変なこと聞くけど、今私・・・貧血か何かで倒れてた、とかってことないよね?

K:は? いや・・・え? フジコさん、ほんとに大丈夫ですか?

―不思議そうな顔で離れていくK

ミスターX・・・

奈落の隅の暗闇からあの男がこちらを見ているような気がする。

ミスターX・・・。

きっとそんな名前に意味はない。

劇場の闇に棲む怪人。闇を恐れた私の、刹那の心の隙間に入り込んだ魔物。

それは劇場に集う人々や、そこに働く者の思念。そしてこの三重県総合文化センターという建物をはじめ、命無き無数の物たちの声なき声の中で生まれた波動。

まさに劇場という観念そのものが、ある種の表象として立ち現れた、いや、私が認識の過程でたまたまそのような形を与えた、ということなのだろう。

その波動の中には、もちろんここで日々働いている私自身も含まれるし、私が認識した時には私の「相」が強く出たに違いない。

だから彼の理屈っぽさは、ほかでもない私自身の鏡。

彼の闇は私自身の闇。

そしてあの仮面も・・・。

「おーいXさん!」

今一度、呼びかけてみる。

答えはない。

その代わりに、周囲を包む闇が一瞬フッと濃くなった気がした。

ハウらせて※1 「ハウる」とは「動く城」のことではなく「ハウリング」すること。スピーカーから出た音をマイクが拾いそれをまたスピーカーから出してしまい、それをマイクが拾い・・・という無限ループが起きた結果、その空間の音響周波数特性のピーク音域がその都度増幅されキーンとかボォォォォとか大きな音が鳴る。写真のようにマイクのヘッドを手で包み込むように持つとマイクの指向性が失われ、全方位から音を拾うようになるためスピーカーから出た音を拾いやすくなり、ハウりやすくなる。

プロセニアムアーチ※2 舞台と客席とを区切る大きなアーチ、大ホール、中ホール、多目的ホールがこの形。小ホールはこの構造を持たない。

金具※3 扉上部にあるロッカーアームという部分。扉を開き切るとロックされるが、当ホールのものは若干弱め?

客電※4 客席の照明

暗転※5 暗くして場面を転換すること、暗くすることそのもの

大迫り※6 迫り(せり)は、舞台の床面の一部が昇降する舞台装置。面積の大きなものが大迫り、小さいものは小迫り。

![]() 当コンテンツは架空のミスターXなる人物の語りを中心に構成されたフィクションです。あくまでも一つの考え方を示しているのみであり、当館及びその他の劇場が、このような認識を基礎として運営されているわけではありません。

当コンテンツは架空のミスターXなる人物の語りを中心に構成されたフィクションです。あくまでも一つの考え方を示しているのみであり、当館及びその他の劇場が、このような認識を基礎として運営されているわけではありません。

![]() 無断で転載・転用することを禁止します。

無断で転載・転用することを禁止します。

MNEWS vol.121では、人間国宝の狂言師 野村万作さんにインタビューさせていただきました。WEB版では、紙面に掲載しきれなかった質問も含めて全文を掲載します。

日本の伝統的な演劇、室町時代の普通の劇と考えたらいいですね。内容は喜劇的なものが中心です。次の日の生活の糧になるような「笑い」が多いです。ただ、能と一緒に育ったから、様式とか型とか約束事があり、敷居が高いと思われることがよくあります。しかし、狂言は現実的な生活感のある芝居です。台詞と仕草で、日常生活の人間の色んな感情を描く普通の劇。分かりやすいはずです。

狂言の家に生まれましたから、子どもの時は無理矢理やらされますよね。でもご褒美がもらえるので、一生懸命まずおじいさんに習いました。父に習うようになって稽古が厳しくなりますと、「あんまりやりたくないな」という時期もありました。旧制の中学校、終戦後すぐの頃です。友達の影響もあって、父が見せてくれなかった歌舞伎や芝居、映画を見て歩きました。軽演劇という、浅草辺りでやっていた芝居もね。今(その当時)の人が見て分かる、楽しく見られる芝居に初めは魅力を感じましたが、段々と古典の方に興味が戻っていきました。

狂言は話が単純で、役者の演技力で表現していく面が非常に強い。自分の演技力ですべてのことを表すのは、厳しさでもあり魅力でもある。「狂言はやり甲斐があるものなんだ」と思うようになりました。父に「やっぱり狂言をやっていきたい」と言ってからは、一生懸命に習いました。

「狂言師になる」という宣言です。3、4人の仲間を教えることから始めて、学園祭で狂言を演じることをしだしたんですね。

狂言があまり隆盛じゃなく疲弊していた時期ですので、父も厳しくは育てたけれども、自由を与えてくれてもいました。私の家は戦災にあい、家が焼けてしまった。そのショックが父にもありましたし、自信喪失の時期があったのではないでしょうか。だからこの頃からは、自分で積極的に動きました。

戦後に若手だった人が、みんな一緒に努力したんです。僕のやったことでいえば「伝統芸術の会」です。新劇も歌舞伎も能狂言の人も、研究者も作家も参加して、色んな人が演劇を中心に「伝統」というものを考えよう、見直そうという組織でした。山本安英さんや作家の木下順二さんがいらしていた会合にしょっちゅう行きました。新劇の人は伝統的な演劇の演技を学ぼうとなさったし、僕らは新劇の作品を狂言でやればどうなるか試みたりした。木下順二作品にも出ました。新しい実験がこの会から生まれていった。色んな方と交流するなかで狂言を見直し、今に通じるものだと自信を持つようになった。それが日本でのこと。もう一つは、海外で公演し、その反響から自信を持てたことです。

シアトルのワシントン大学のリチャード・マッキンノン先生が、日本に来て僕の元で、狂言の実技を学んだんです。それでワシントン大学に僕らを呼んでくれて、学生たちに狂言を習わせた。アメリカに初めて行った時のことです。

ワシントン大学にアジア芸術センターがつくられて、フォード財団の援助で色んな芸術家が日本からワシントン大学に行ったんです。お琴、版画、陶芸家、狂言師。すごい交流ができました。この機会がめぐってきたのはご縁ですね。そして、そこから色々に広がっていきました。

いいえ。ずっと「狂言の地位の向上を」と考えていました。父に偉くなってもらうことによって、狂言の再評価をしてもらいたいと思っていました。僕は父を師匠としてすごく尊敬しておりました。人からは「父離れの遅いやつだ」なんて言われました。父の芸をある意味で離れて「自分」ということを考えるようになったのは、この頃やっとです。父が79歳で亡くなったので、その年齢を越したあたりから少し父離れをした感じです。

牛追いをする太郎冠者が主役の「木六駄(きろくだ)」という狂言があります。雪の中を12頭の牛を追う場面は一種のマイムです。父がやると「12頭の牛が見えた」とか「大雪が降っている景色が感じられた」とか言われてね。狂言研究家で今最長老の方が、「いや~万作さんの木六駄の方がもうお父さんの上をいっているよ」ってお世辞を言ってくれると、嬉しくないことはないですね(笑)。目標にしてきているわけなので。

8月に国立能楽堂で「釣狐」をやります。装束(衣装)を着て面をつけてはもうできないのですが、紋付袴でやる素の演式で。これから体を準備していかなきゃいけない。

「釣狐」は飛んだり跳ねたりという動きに技術的な鋭さが必要な演目です。長年「釣狐」を追っかけて一生懸命掘り下げてやってきましたので、究極は衣装などなくても狐になれるという自負はある。だからこそ引き受けました。このままでも顔は多分狐に見えるであろうと信じています。自分の体の中に狐が入り込んでくるほど執着しておりました。

狂言は、太郎冠者という庶民的な家来の役に代表されるように、普通の人間の普通の感情を表しているところが多いので、「普通の人間をいちばん上手にやりたい」思いも強く持っています。一つひとつの役を好きになって、愛して、優しく役に入り込んで、それを見ている方に優しく訴えかける。優しさの演技とでもいいましょうか。そういうものを大事にしなくちゃいけないと思っています。

萬斎は本当に多方面ですから、僕の若い時代と段違いです。僕は新しい試みといっても現代劇ぐらい。一度だけコマーシャルに出たけれど(笑)。

萬斎はテレビも映画もみんなやってますでしょ。狂言に興味を持つ人が増えて功績もあると思います。「新しいことをやるのは大いにやっていいけれども、古典狂言はあんまり演出しないでくれ」とは言っています。よくできているものは、なるべく素直に伝えていきたい。狂言はなんといっても、軽みと飄逸(ひょういつ)みっていうのかな。大切にしてほしいところです。

僕も若い頃は、学校公演をよくやりました。信州方面に行ったときには、とっても子どもたちが喜んで見てくれているなと思ったものです。今も、文化庁のプランで若手が学校へ公演にいっています。若手はワークショップも含めて、実際に見せることも色々やっています。

ついこの間、猿田彦神社で、「福の神」という狂言をやってきました。伊勢神宮にも行って、いい記念になりました。

「宮めぐり」という狂言があります。お伊勢参りがテーマで、内宮外宮、色んなところを見て歩き、最後には神楽を奉納して伊勢のお土産をもらって帰るというお話です。昨年、この曲を復曲・演出してやりました。五十鈴川や外宮の表現など色々工夫しました。ぜひ、伊勢で「宮めぐり」をやってみたいなと思っています。

(インタビュー・文 阿萬壱子)

1931年生。狂言師。重要無形文化財各個指定保持者(人間国宝)、文化功労者。祖父・故初世野村萬斎及び父・故六世野村万蔵に師事。3歳で初舞台。早稲田大学文学部卒業。「万作の会」主宰。

国内外で狂言普及に貢献。ハワイ大・ワシントン大では客員教授を務める。狂言の技術の粋が尽くされる秘曲『釣狐』に長年取り組み、その演技で芸術祭大賞を受賞。その他、多数の受賞歴を持つ。

![]() 無断で転載・転用することを禁止します。

無断で転載・転用することを禁止します。

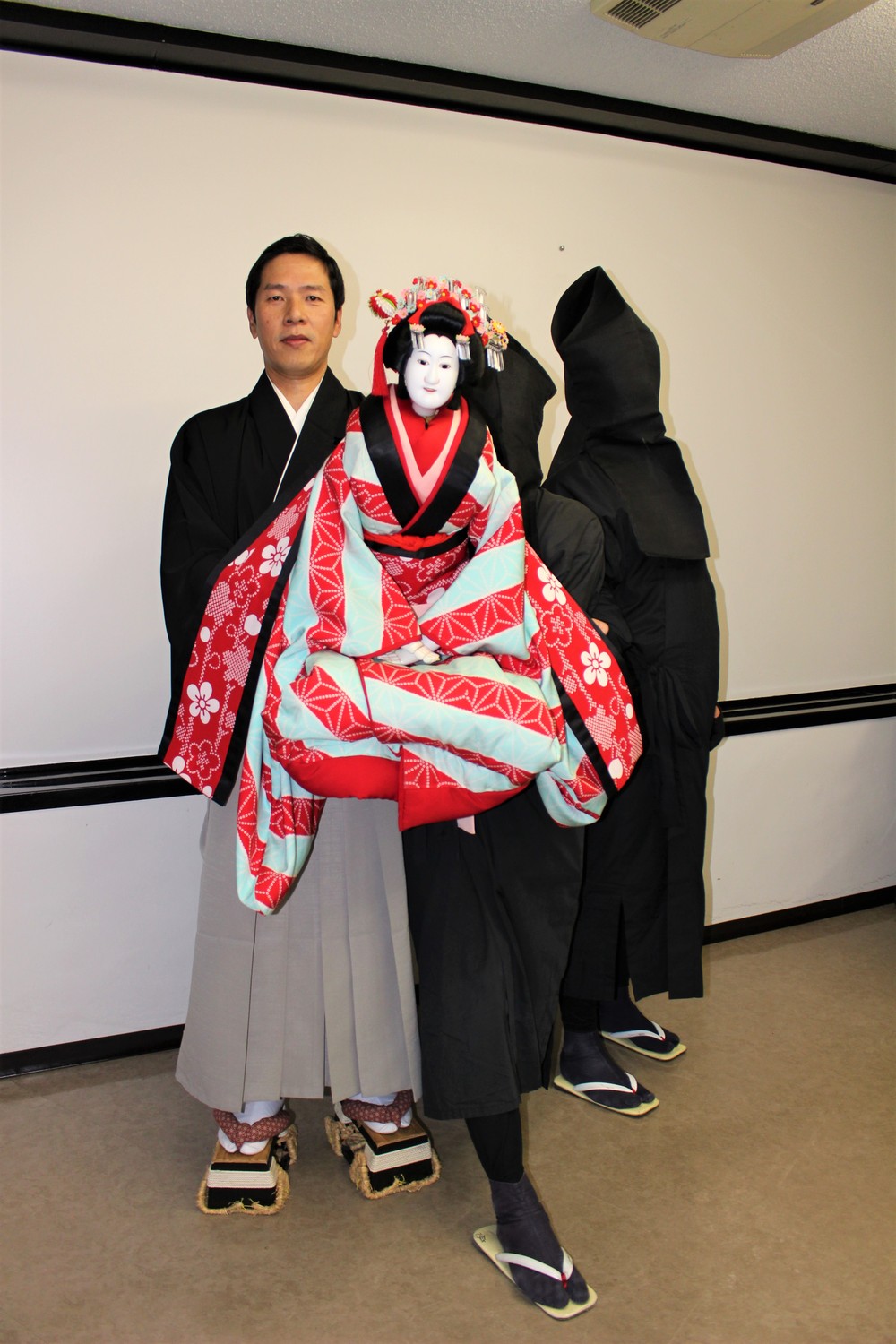

MNEWS vol.120特集では、文楽の人形遣い吉田一輔さんにインタビューさせていただきました。WEB版では、紙面には掲載しきれなかった質問も全て掲載します。

主遣いから、左遣いと足遣いに「頭(ず)」というサインを送っています。主遣いが人形のかしらや肩のちょっとした動きで出すサインを、足遣い、左遣いの修行で徐々につかんでいき、今度は自分が主遣いになってサインを出せるように勉強します。30年たってやっと主役級の人形を遣えるようになります。基本的なサインはありますが、主遣いによって違いますし、ベテランになると、「頭(ず)」を出さない人もいます。息や間合いを読み取らせる。同じようでも違うサインだったりするので、微妙な差を感じとれるようにならなければなりません。感じとれないときは怒られるだけですね。昔は舞台上で怒る師匠もいました。足遣い、左遣いにとっては、舞台が試練の場でもあり、主遣いに気に入られると、次のステップにつながります。緊張感の中で芸を覚えるんでしょうね。先を読んで、この人ならこう遣うのではないかというのを感じとることは、教えられたからと言ってできるものでもありません。勘の良し悪しもあります。口で説明するのはとても難しいですね。

可愛らしく遣うことを心掛けています。ちょっとした頭の角度や動きなどで表現します。お半は、身籠っているということもあるので、色気も必要。かといって色気がありすぎるのも子どもらしくない。そのへんの微妙なところは難しいと感じています。感情移入がないと芝居はできません。男の人形を遣うときは、直線的な動きが多くなりますが、女形のときは、丸く角ができない動きで遣うことを意識しています。

2時間ほどかけて自分で着付けています。若い頃は気が付かなかったことですが、例え師匠の人形であっても、他人の人形を持つと、人形が動かないんです。襟元の詰まりとか、たるませ方とかちょっとしたことなんですが、それぞれ好みがあります。特に女形の人形は他人には借りません。着付けの綺麗さというよりは、人形の中の空間をどうするかというのを考えています。

人形はこの人形(お半)で3、4キロ。本番前に手指をほぐしたり、休みの日は身体のメンテナンスをしていますが、特別な筋力トレーニングはしていません。

体力は必要ですが、体力だけではない部分もあります。人間国宝の吉田簑助師匠は、平気な顔されてますからね。僕の方が腕力はあるはずなのに。力ではなくコツだと思います。人形に愛されているのではないかと思いますね。

技能面では、普段から能や歌舞伎をよく見るようにしていますが、一番の勉強は師匠や兄弟子を見ること。しかし、人形の中に入れている手の動きは絶対教えてくれません。どうやっているのかな、と考えて工夫しています。技術は教えた方が成長するのかもしれませんが、僕も聞かれないと教えません。きれいに遣えるようになりたいという憧れや強い気持ちがあれば、だんだんできるようになります。

あまり休みがないので、休む時は本当に体を休めてゴロゴロしています。合間にゴルフに行ったりもしますけどね。

―家でもずっと姿勢を正して正座をしているイメージがありました。

そんなことはまったくありません(笑)。でも、正座の方が楽ということはありますね。

目標は、師匠や兄弟子たちのように、舞台に登場したらお客さんが喜んでくれるような人形遣いになりたい。それぐらいにならないとあかんなと思います。

師匠方は、80歳になっても芸を追求し続けています。毎回同じことはしはらへん。前回よりよいものを、とやられているので、ふりをかえたり、工夫をされたり、師匠方の姿を見ていると一生勉強なんやということを感じます。満足すると成長しないし、おもしろくない。

僕は、現在の師匠である簑助師匠に憧れているので、似ていると言われるのがうれしい。しかし、父一暢の弟子でもあったので半分は父の影響も受けている。派手さと基本、両方のいいところを自分の中でうまく出せたらと思っています。2人の師匠がいるというのはありがたいこと。お手本にしているのは簑助師匠ですが、芸風が違う勘十郎さんなど、この役だったらこの人がいいと考えながら取り込んでいます。自分の好きなようにやっているだけでは伝統芸能として間違っていると思います。芸を受け継ぐ意識があるか、いつも勉強していますね。

文楽は、「太夫」、「三味線」、「人形遣い」の三業の芸能なので、いろんな楽しみ方ができます。古典芸能は難しいと思われがちですが、難しいと感じるところは、極端に言うと寝てもかまわない。特に若い人たちは、何を言っているかわからへん、退屈やったと思うかもしれない。堅苦しく思わずに、「太夫がおもしろい顔して語っているな」とか、「おじさんがかわいい娘の人形を動かしているな」とか、三味線の音色とか、まずは楽しんでほしいですね。

実は文楽に稽古はありません。公演初日の前日に皆が揃って一回あわせるだけ。その緊張感がいいんでしょうね。でもやはり回を重ねるほどよいものになっていくので、通の方は初日、中日、千秋楽と3回はご覧になって変化を楽しむようですよ。

三重公演の演目はどちらも世話物なのでわかりやすいです。「桂川連理柵」では、笑わせる部分があったり、心中の場面があったり見どころがたくさんあります。「曽根崎心中」は教科書にもでてくるような有名な物語です。

初めての人に来てもらうきっかけをつくるのがとても難しいと感じています。劇作家の三谷幸喜さんの作・演出で上演された三谷文楽「其礼成心中」のような試みも大切。三谷文楽をきっかけとして、文楽を観に来てくれる人がたくさんいました。劇場によっては字幕やイヤホンガイドなど初めての人でも来やすい親切な環境が整っています。文楽を1回も観たことがないという人を1人でもなくしたいと思っています。

![]() 無断で転載・転用することを禁止します。

無断で転載・転用することを禁止します。

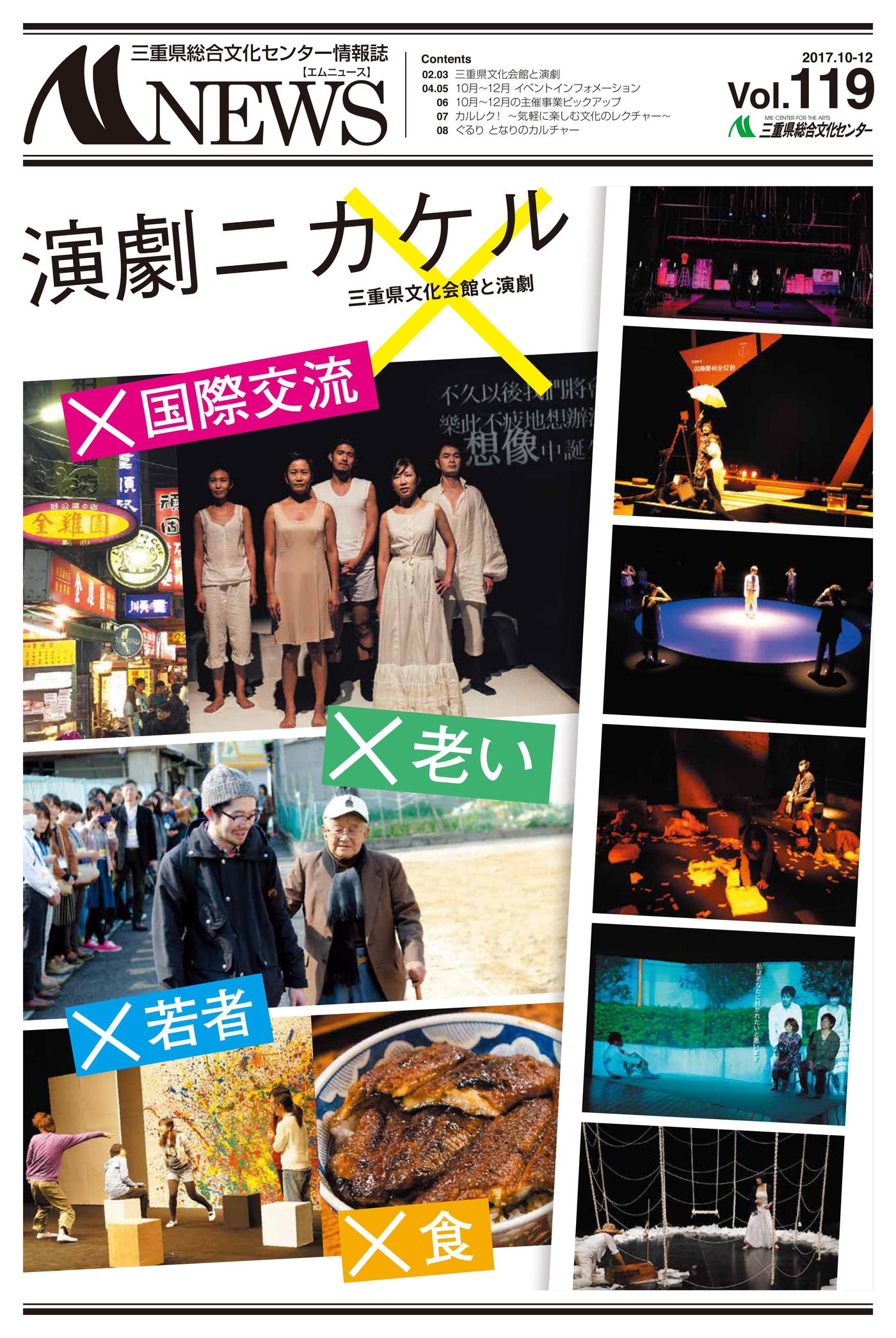

MNEWSvol.119では、三重県文化会館が取り組む特徴的な演劇事業を特集しました。このコーナーでは、「演劇ニカケル人々」と題して、演劇で国際交流に取り組む第七劇場の俳優で「罪と罰」に出演された小菅紘史さんと伊吹卓光さんにお話を伺いました。また、Mニュース紙面版に載せきれなかった佐直由佳子さん、蔡亘晏さんのインタビューの続きもお楽しみください!

台湾公演の反応はいかがでしたか?津での公演と観客の反応に違いはありましたか?

それぞれに反応の違いはあると思います。台湾公演では字幕はあるものの、日本語での上演なので、意味が伝わりにくい分、音感と視覚的に効果の高い演技に努めました。津公演ではお客様のほとんどが日本人なので、日本語の伝達に意識を置きました。その効果の程は定かではありませんが、舞台上から見聞きするかぎりでは、どちらのお客様もとても集中して観劇される方が多かったように思います。

今回の共同プロジェクトを通して感じたことや印象に残っている所は?

台湾は「近いようで遠い国」というのが今回のプロジェクトを通して感じたことです。すぐ隣であるにもかかわらず、台湾の言葉や食や文化について、私はほとんどのことを知りませんでした。観光ガイドだけでは見知ることのできない台湾の世界を、今回関わった現地の方々は教えてくれました。同時に、同じプロジェクトに関わった台湾のみんなもまた私たちから影響を受けていると思います。人と人との密な交感を可能にする、演劇ならではの交流だと思います。

今年の「1984」にも出演されますが、意気込みは?

前年に引き続き、同じメンバーが台湾チームにも参加しています。3年という時間は、演劇的な素養を持つ者として人が変わるには充分な時間だと思います。国を越えて、舞台を生業とする若手同士がお互いを高め合うにはいい機会であり、日本と台湾の今後の交流における礎として、何かを刻んでいければと思います。

台湾公演の反応はいかがでしたか?津での公演と観客の反応に違いはありましたか?

正直、前回の「罪と罰」で演じたラスコーリニコフという役に手応えを感じられず、三重公演の最後の最後まで混乱していて、お客さんの反応の違いまで気が回りませんでした。ただ、台湾側の「地下室の手記」が日本と台湾で受け入れられ方が違ったのは感じました。やはり違う言語での上演になると、どうしても字幕の言葉を追うことに精一杯になるのは仕方がないことだと思います。ただ生身の人間が実際に目の前にいること、やっていることを感じてもらえたら俳優としては嬉しいです。

今回の共同プロジェクトを通して感じたことや印象に残っている所は?

僕は特に祖父が台湾人だったこともあり、元々、並々ならぬ愛着が台湾に対してありました。実際に向こうに滞在している間も温かい人たちとの交流でその愛着はますます深くなりました。そのなかでも、現地の人に何度か先住民と間違えられたのが印象的でした(笑)。「おまえはいつ山からおりてきたんだ?」と聞かれたときはなんか嬉しいようなこそばゆい気持ちになりました。

今年の「1984」にも出演されますが、意気込みは?

初めて「1984」を読んだきっかけは自分の生まれた年と一緒だったからという単純なものでした。今また読み返してみて、初めて読んだときと印象がまるっきり違いました。心に響く凄まじい爆発音で壁をぶち壊せたらいいなと思います。

1年目の公演、台湾制作「地下室の手記」で、唯一日本人俳優として参加され台湾に長期間滞在されましたが、実際に参加されて面白かったことや驚いたことは何ですか?

参加してみてわかったこと…そうですね、日本の稽古現場では、稽古着に着替えて稽古に参加、ということが多いのですが、台湾では私服で来てそのまま稽古に参加します。共演した現地女優さんたちはおしゃれで、ファッショナブルな現場でした。すんなりと受け入れてもらって、リラックスして臨めたので、驚いたことというのはそれほどないのですが、稽古を急に中止して、みんなでご飯を食べに行くことがあって、そのフレキシブルさが面白かったです。

昨年は中国語の台詞にも挑戦されましたが、どのように稽古されましたか?現地の俳優・スタッフとのコミュニケーションはどのようにとられましたか?

演出の王さんは中国語で指示を出されます。稽古では、日本への留学経験がある演出助手の琳さんがついてくれていて、王さんの指示の通訳をしてくれていました。プロデューサーの新田さんも通訳をしてくれましたし、困ることはありませんでした。琳さんや新田さんがいないときでも、現地俳優の皆さんが、英語やボディランゲージや知っている日本語(!)で、なんとか私に伝えようと大変協力的&好意的でありがたかったです。私自身は、大学のときに中国語を専攻していたので(真面目な学生ではなかったので、ほとんど身についていませんでしたが)、中国語の台詞に苦手意識はありませんでした。稽古や滞在中に言葉の壁を感じることは、予想以上にまったくなく、とてもいいメンバーに囲まれ、稽古が楽しかったです。

佐直さんから見たShakespeare’s Wild Sisters Groupはどのような劇団ですか?第七劇場との違いは?

Shakespeare’s Wild Sisters Groupには違う演出家さんもいらっしゃるのですが、私が知っている王さんの作品に限って言いますね。王さんの作品は、出演した「地下室の手記」の他に、現地で「リチャード三世」、日本で「Zodiac(ゾディアック)」を観ました。共通して、おもしろいと思うものはなんでも取り入れるような自由度の高い作品だと思います。王さんは割と遊び心を大事にしている気がしますし、対して鳴海さんは美学を大事にしている気がします。もちろん、王さんの作品に出てくる美学や、鳴海さんの作品に出てくる遊び心も好きだし、どちらも魅力的だと思います。

台湾公演の反応はいかがでしたか?津での公演と観客の反応に違いはありましたか?

私が出演した「地下室の手記」では、中国語がわかる人にはおもしろいジョークや、コメディタッチのシーンもあったので、台湾公演ではそういったところで多くの笑いが起きていました。クスっとなるようなシーンでも、日本の観客の皆さんは上品で控えめな笑いが多いので、台湾チームのメンバーは最初は少し不安になったところもあったようですが、文化の違いを説明したら日本の観客も楽しんでくれていることがわかって安心していました。どちらの公演でもとても温かい拍手をいただけて、嬉しかったです。

今回の共同プロジェクトを通して感じたことや印象に残っている所は?

台湾での稽古中は、琳さんの家に滞在させてもらっていましたが、その間、琳さんと同居中のご友人が、私がしゃべる中国語のセリフの発音練習に付き合ってくれるなど、稽古の外でも国際交流が続いていました。

台湾では公演初日の本番の直前に、公演の成功を祈って、俳優スタッフ関係者一同が劇場に集まり、儀式を行う慣習があります。こういった文化の違いなども、一緒にやっていく中で、知り、受け入れ、そして自分の中にも馴染んで行く感覚があります。

国際交流に限りませんが、お互いのことを知るとますます相手を身近に感じて好きになりますし、一緒にご飯を食べたり寝泊まりしたりする時間も含め、交流する時間をたくさん持てたことはとても恵まれているなと感じました。

今年の「1984」にも出演されますが、意気込みは?

どんな作品になるのか、私自身とても楽しみにしています!台湾チームの俳優たちも本当に魅力的なメンバーばかりですし、面白くならないわけがない!と思ってます。いつもとは少し違う第七劇場が観られる滅多にないチャンスなので、ぜひ多くのお客様にも観ていただきたいです!

昨年は稽古のため、三重に滞在したHanaさん。第七劇場の本拠地、津市美里町で過ごした生活はいかがでしたか?

台湾は小さい島で、生活のペースは東京のようにとっても早い。だから、毎回三重に来るたびに、自分の中にあるプレッシャーが解放されるようで、身も心もとっても心地よかったです。第七劇場のみんなは、とても友好的で一つの大家族のよう。稽古が終わったら、みんなでスーパーに買い物に行って、ご飯を作ったり、一緒に好きな本や映画をシェアしたり、ふざけあったり笑いが絶えない毎日で、本当にホスピタリティーを感じました。

コミュニケーションはどうやって?

日本での2回目の稽古は、通訳を同行せずに一人で来日しましたが、その時は下手な英語でコミュニケーションをとっていました。いつもグーグル翻訳が私のパートナーでした(笑)。でも通じない時は、ボディランゲージ。演劇が大好きなみんなは、理解力も想像力もとっても豊富。だから、コミュニケーションはそれほど困難ではなかったです。長期滞在を通して、日本の役者と一緒にいる時間もふえて、自然とお互いにお互いの言葉を覚えてワイワイとおしゃべりをしたり。お寿司を食べたときは、私は自然と「おいしそうー」って言葉が出てきました(笑)。

滞在中に日本の文化に触れる機会はありましたか?

滞在中に印象に残っていることといえば、ちょうど私が滞在していた時にお祭り(津まつり)を見に行きました。「よさこい」を初めて見て、各チームの生命力に満ちた演出、日本という場所で創られる創意や表現に心が震え、見ているうちに自然に涙があふれてきました。これは本当に忘れられない経験になりました。また、滞在中には三重県文化会館で上演された演劇も鑑賞しました。(KUDAN Project「くだんの件」)言葉はわからないけれど、役者の声や身体表現がすごく面白くて大声で笑ってしまいました。

台湾公演と津公演で観客の反応に違いはありましたか?

日本のお客さんは上演時間より前にやってきて、静かに座ってパンフレットを読んでいますよね。台湾のお客様は遅れてくるのは当たり前。そこはもっとよくなればよいなって思います(笑)。でも観客の反応は日本人は比較的に保守的、台湾人は笑ったり、感情を遠慮せずに出したりしますね。舞台で演技していてもその感じは伝わってきて二国の異なった風景を舞台から感じていました。面白いですよね。

今年の「1984」にも出演されますが、意気込みは?

今年は2年目です。昨年は日本と台湾の劇団に1人ずつもう一方の役者が加わる形でしたが、今年は台湾と日本の役者が1つのお芝居の中に出演します。言葉はどうなるの?2つの異なった文化がまじりあうことで、どんな火花が生まれるのか。興奮と期待でいっぱいです。

三重で静かに流れる時間を感じ、軽やかに呼吸をし、台湾にはない乾燥した冬の空気を感じ、第七劇場のみんなと一緒に作品を完成させるために力を注ぎ一歩一歩、歩んだ時間、そこでの生活を経験できたことは、本当に幸せな日々でした。

![]() 無断で転載・転用することを禁止します。

無断で転載・転用することを禁止します。

MNEWS118号特集1では、「オーケストラ公演ができるまで」と題して、オーケストラ公演ができるまでの道のりを紹介しました。指揮者や演奏者といった表舞台で活躍する人々がいれば、裏側では、オーケストラを支えるさまざまな職業の人々が活躍しています。「お仕事ファイル」としてオーケストラを支える人々をMNEWS紙面で紹介していますが、掲載しきれなかった部分を「もっとMNEWS」でたっぷりお伝えします。(MNEWS vol.118特集関連記事)

新日本フィルハーモニー交響楽団 ステージマネージャー

新日本フィルとの出会いは?

前にいらしたコンサートマスターの植木三郎さんに新日本フィルを聴きに来てみればと誘われたのが、一番最初の出会いです。(新宿にあった厚生年金会館で、「火の鳥」だったと思います。)

この仕事をはじめようとしたきっかけは?

植木三郎さんに、新日本フィルのバイトが足りないからやってみるかと誘われたのがきっかけです。

普段の仕事内容を教えてください。

楽器の搬入、オーケストラの山台組み、セッティング、楽員のケア、指揮者のケア、演奏会の進行、ステージ・楽屋回りの片付け、楽器の搬出

新日本フィルに入ってから今まで一番思い出に残っているエピソードがあれば教えてください。

スペインの演奏会の下見に行ったとき、着いたその日に列車の爆発があり、テロだということで、スペイン中が半旗を掲げていたことです。

成瀬さんからみて新日本フィルはどのようなオーケストラですか?

みんな仲が良く、笑顔の絶えないオーケストラです。

オーケストラでお好きな曲があれば教えて下さい。

マーラーの交響曲第2番c-moll 「復活」です。

成瀬さんも楽器が演奏できますか?

私はコントラバス、エレキベース、ギター、マンドリンができます。

仕事をする上で心がけていることを教えてください。

演奏者が自分のイス(オーケストラの中の)に座って、なにもストレスを感じないで(前が見えないとか、明かりが暗いとか、まぶしいとか、暑い、寒い、狭い、広い等)、音楽に集中できるセッティングを心がけています。ステージマネージャーの技術を押し付けないセッティングです。

本番中は何をしていますか?

何があってもいいように(すぐに対処できるように)、待機しています。

年間どれだけオーケストラとともにツアーにでていますか?

約130~150の本番があります。その全部に出ていますので、ツアーだけでもかなりあります。

三重の皆様へ一言

三重の皆様はやさしくて、親切なので、とても感謝しております。

_r90.jpg)

新日本フィルハーモニー交響楽団 ライブラリアン

新日本フィルとの出会いは?

高校2年生の時に、初めて行ったホルンのレッスンで師匠から招待券をいただき、定期演奏会を聞きに行ったのが初めてです。ちなみに師匠は元首席ホルンの井手詩朗先生。聴いた演目は小泉和裕さん指揮でレスピーギのローマ3部作でした。

この仕事をはじめようとしたきっかけは?

元々はホルンを勉強していたのですが、ホルンでは使い物にならず(笑)、師匠(上記参照)に誘っていただきました。

普段の仕事内容を教えてください。

大きく分けると2つ。公演毎の楽譜の準備。そして楽譜の管理です。

まず、公演(演奏曲目)が決まると、その楽譜はオーケストラで所有している楽譜か、またはレンタルしなければならない楽譜か(そういう楽曲があるのです)を調査し、持っていなければ購入、またはレンタルの手配。

楽譜が来たら中身のチェック、購入したものはミスプリントや乱丁のチェック。またコンサートマスターにボーイングを決めてもらったりします。指揮者からの指示などあれば書き込みますし、準備と言ってもこまごまとした作業は多いです。

所有楽譜の管理ですが、曲毎に棚にしまってあるのですが、有名曲、人気曲は使用頻度も高く、楽譜は紙なのでどうしても劣化していきます。それを修復するのも大事な作業です。オーケストラの楽譜はボーイングをはじめ、楽譜に書いてないけど必要な情報を奏者の方が書き足していきます。この書き込みの情報が大切だったりするので、古くなったから新しいのに変える。とは簡単には行きません。

新しい楽譜を出すのは勇気がいります。

新日本フィルに入ってから今まで一番思い出に残っているエピソードがあれば教えてください。

色々あって難しいですが、こんな僕でも胃潰瘍になったことですかね。。。

あとは大好きな石井竜也さん(米米クラブ)と写真撮って貰えたこと。

初めて小澤征爾さんにお会いした時は震えました。

林さんからみて新日本フィルはどのようなオーケストラですか?

手前味噌ですが、魅力的な演奏をしてくれます。僕自身大ファンです。

オーケストラでお好きな曲があれば教えてください。

クラシックを好きになったきっかけの曲はベートーヴェン交響曲第7番です。

ブルックナー交響曲第7番も好きです。断然ノヴァーク版!!

林さんも楽器が演奏できますか?

今でも懲りずにホルンを吹き続けています。下手すぎて嫌になる事もありますが、吹けなくなるまで吹き続けます。

仕事をする上で心がけていることを教えてください。

謙虚さを忘れずに。調子に乗り過ぎない。慌てない。出来るだけゆとりを持つ。

本番中は何をしていますか?

分かりやすい事だと、指揮者のスコアをステージに出しているのは私です。本拠地すみだトリフォニーホールだと仕事場があるので作業していることもありますが、舞台裏で音楽に浸っている事もあります。

新日本フィルの楽譜でここにしかない秘蔵のものってありますか?

これと言ったものは無いのですが、朝比奈隆先生や小澤征爾さん専用の楽譜などはあります。でも、全ての楽譜が新日本フィルの演奏で使用しているものなので、そういう意味では全ての楽譜が秘蔵だと思っています。

三重の皆様へ一言

新日本フィルを愛していただき感謝しております。

僕も毎回同行していますので、お気軽に声をかけてください。

三重県文化会館 音楽事業係

新日本フィルとの出会いは?

高校生のときに吹奏楽部に所属していて、三重県文化会館で初めて聞いたオーケストラが新日本フィルです。前音楽監督のアルミンクさんが指揮したニューイヤーコンサートだったような・・・。

当館が主催している演奏クリニックにも当時は受講生で参加しました。

この仕事をはじめようとしたきっかけは?

音楽大学でアートマネジメントを専攻しました。地元三重県で働く前に、オーケストラで勤務をしていた経験があり、ご縁があって三重県文化会館でもオーケストラ関係の仕事に携わっています。

普段の仕事内容を教えてください。

多岐にわたりますが、音楽系事業の企画制作担当をしています。主に拠点契約を結ぶ新日本フィル公演の制作業務(宣伝・広報・チケット管理・関連イベントの企画など)や新日本フィル演奏クリニック、ジュニア管弦楽団の事務局、ワンコインコンサートの企画など。

三重県文化会館と新日本フィルとの今まで一番思い出に残っているエピソードがあれば教えてください。

三重県文化会館開館後に開催した新日本フィルの1回目のコンサートでしょうか。1995年1月17日、阪神淡路大震災の日で小澤さんの公演です。私はこの公演の時にはまだ小学生でしたが、拠点契約を結び今までの活動があるのはこの日の演奏会がきっかけになっていると思います。

鈴木さんからみて新日本フィルはどのようなオーケストラですか?

常に挑戦を続けるオーケストラ

オーケストラでお好きな曲があれば教えてください。

いろいろ好きな曲はありますが、マーラーの交響曲第1番「巨人」やストラヴィンスキーの火の鳥

鈴木さんも楽器が演奏できますか?

吹奏楽部ではファゴットをやっていました。(大学でも副科専攻で)

ピアノも幼いころにはやっていました。

会館職員がおすすめする鑑賞に適した座席ってどのあたり?

三重県文化会館はどの座席で聞いてもオーケストラの演奏を聴くのに適したホールだと手前みそながら思います。だいたいどの公演でも7列目からチケットが売れることが多いですが、個人的には1階席であれば24列目や25列目あたりの席が一番響きが良く聞こえるように思います。あとは2階の前2列などもお勧めです。

.jpg)

新日本フィルハーモニー交響楽団 パトロネージュ部

新日本フィルとの出会いは?

以前コンサートホールでレセプショニストをしており、新日本フィルの定期演奏会で勤務する事もありました。

この仕事をはじめようとしたきっかけは?

オーケストラで働いてみたいという気持ちは以前から持っていましたが、この業界は募集が少なく不定期な事もあり、なかなか募集に巡りあえませんでした。

今回は転職活動中に募集を見つけたのがきっかけです。

普段の仕事内容を教えてください。

パトロネージュ部はご寄付の窓口となる部署です。新日本フィルは多くの企業や個人の方から温かいご支援をいただいています。新日本フィルの活動をご紹介したり、財政状況等をご説明したり、新日本フィルを知っていただく事で1人でも多くの方に応援していただけるよう日々活動しています。

新たにご支援していただける先を探したり、ご支援を続けていただけるようお願いしたりする他、ご寄付いただいている方向けに情報を発信するDM発送や、支援者様と楽員の交流の場となるサポーターズパーティなどの企画も行っています。それぞれ付随する事務作業も多く、部署全体で分担しながら業務をこなしています。

新日フィルに入ってから今まで一番思い出に残っているエピソードがあれば教えてください。

入団して間もない時に小澤征爾さんからの電話を取りびっくりしました。

登原さんからみて新日本フィルはどのようなオーケストラですか?

財政は厳しいですが、音楽のこと、楽団のことを心から大切に思っている情熱的な集団です。

オーケストラでお好きな曲があれば教えてください。

チャイコフスキーの交響曲第5番が大好きです。

登原さんも楽器が演奏できますか?

音楽大学でフルートを専攻していました。

仕事をする上で心がけていることを教えてください。

心がけているという事に当てはまるかわからないのですが、新日本フィルを応援してくださる方々の気持ちを裏切らないよう、自分自身誠実な気持ちを持ってお客様と一緒に新日本フィルを支えたいと思っています。パトロネージュ部はお客様と直接お会いできる部署ですので、新日本フィルへのご支援を心からお願いし、それに対する感謝を心からお伝えするようにしています。

オーケストラって支援なしでは成り立たないのでしょうか?

活動報告書等でも開示していますが、オーケストラの収入としてチケットの売上や演奏会への出演料だけではとても運営していけないのが現状です。ご寄付の割合は補助金を含めますと全体の収入の30%程度を占めており、オーケストラが活動する為に大切な財源となっています。

公演のときは何をしていますか?

公演の時はロビーでお客様をお迎えしながら、寄付金を会場でお支払いされる方の対応などをしています。受付にいますので公演内容や会場についての問い合わせにも対応します。休憩中や終演時には演奏について様々な感想をいただく事が多く、お客様の熱が伝わってきます。演奏に感動して新日本フィルを応援したいと言ってパトロネージュ会員になってくださる方もいらっしゃり、お客様の感動が伝わる瞬間、この仕事をしていて良かったと感じます。

三重の皆様へ一言

いつも新日本フィルの演奏を聴いてくださりありがとうございます。事務局勤務なので三重に行く機会がないのが残念ですが、三重に行った事業の人たちから公演のことを聞いていて、とても近くに感じています。これらも新日本フィルをどうぞよろしくお願いいたします。

新日本フィルハーモニー交響楽団 チケットボックス室長

新日本フィルとの出会いは?

学生時代より、某ホールでレセプショニストをしておりまして、当時そのホールで定期演奏会を行っていたオーケストラの1つが新日本フィルでした。それが最初の出会いだと思います。

この仕事をはじめようとしたきっかけは?

縁あって紹介いただき、チケットボックスにアルバイトとして入団しました。

普段の仕事内容を教えてください。

電話、インターネット、すみだトリフォニーホールのチケット窓口、演奏会会場・・でのチケット販売、演奏会情報の送付、お客様情報の管理、また様々なお問合せの窓口的な役割もしています。チケットを販売するにあたり、販売に関わる全般は、専用のシステムで管理をしています。

公演開催が決まると、電話・インターネット・窓口・各プレイガイドで販売できるよう、必要な情報を全て登録します。具体的には、公演日時、ここからここまでをS席に・・という席割、チケット価格、先行・一般発売日、プレイガイド毎に販売いただく場所(席番号)の調整、お客様にお渡しするチケットのデザインの作成・・等々です。

登録内容の確認は、販売前に入念に行います。このチェックを怠ると、同じ席番号のチケットが2名のお客様に渡ってしまうといういわゆる「ダブり」や、誤った価格で販売してしまう、発売日にインターネットで販売できていなかった・・というような大変なミスに繋がります。発売日や公演当日は何事もなく無事に終えられるか、いまだに緊張します。販売開始後は公演終了まで、在庫や売上等の管理を日々行います。

新日フィルに入ってから今まで一番思い出に残っているエピソードがあれば教えてください。

2011年3月11日に発生した東日本大震災当日に開催した、すみだトリフォニーホールでの定期演奏会。開催すると決定してからは、被害の状況もよくわからない中、間もなく本番を迎える夜の演奏会準備とお客様からの問い合わせで必死だった記憶があります。翌日も同ホールで公演の予定がありましたので、皆、ホール内にある事務局に泊まり、対応を検討しました(結果的には、ニュースでだんだんと被害状況の大きさがわかり、翌日の演奏会は中止となりましたが・・)。当時の複雑な思いが心に残っています。

栗田さんからみて新日本フィルはどのようなオーケストラですか?

意欲的でチャレンジ精神のあるオーケストラ

オーケストラでお好きな曲があれば教えてください。

ロシアの作曲家の曲(バレエ音楽等)

栗田さんも楽器が演奏できますか?

学生時代はピアノをやっていました。

仕事をする上で心がけていることを教えてください。

チケットボックスの仕事はお客様と直接お話しする機会が多い部署です。お客様との最初の窓口にもなる私たちとしては、機械的な応対にならないよう、お客様との会話を大切にし、何を望まれているのかを感じ取るように心がけています。生の演奏会は1回限りで同じものはありません。非日常の空間を楽しみにしてご来場されるお客様に気持ちよく過ごしていただけるような応対ができればと思っています。

チケット担当の知られざる仕事はありますか?

細々した事も多く、文章で表すのは難しいのですが・・、先に書いたものと重なりますが、思われているより、管理や登録等、時間を要する地道な作業が多いと思います。

チケット担当がおすすめする鑑賞に適した座席ってどのあたり?

ホールの構造や、お好みがあるので一概に言えませんが・・、お客様のご希望で多いのは、1階席10数列前後の中央席や、ブロックの端(通路沿い)でしょうか。ステージまでの距離は遠くなりますが、上階の方が音響がいいとおっしゃるお客様もいらっしゃいます。

指揮者やソリストを観たいという希望の場合、真正面(中央)より若干左右に座った方がご覧いただきやすいかもしれません。

三重の皆様へ一言

地域拠点契約を結び20周年。いつも三重の皆様には暖かく迎えていただきありがとうございます。

![]() 無断で転載・転用することを禁止します。

無断で転載・転用することを禁止します。