ミスターXとの遭遇【もう一つの現実・アナザーストーリー】

はじめに

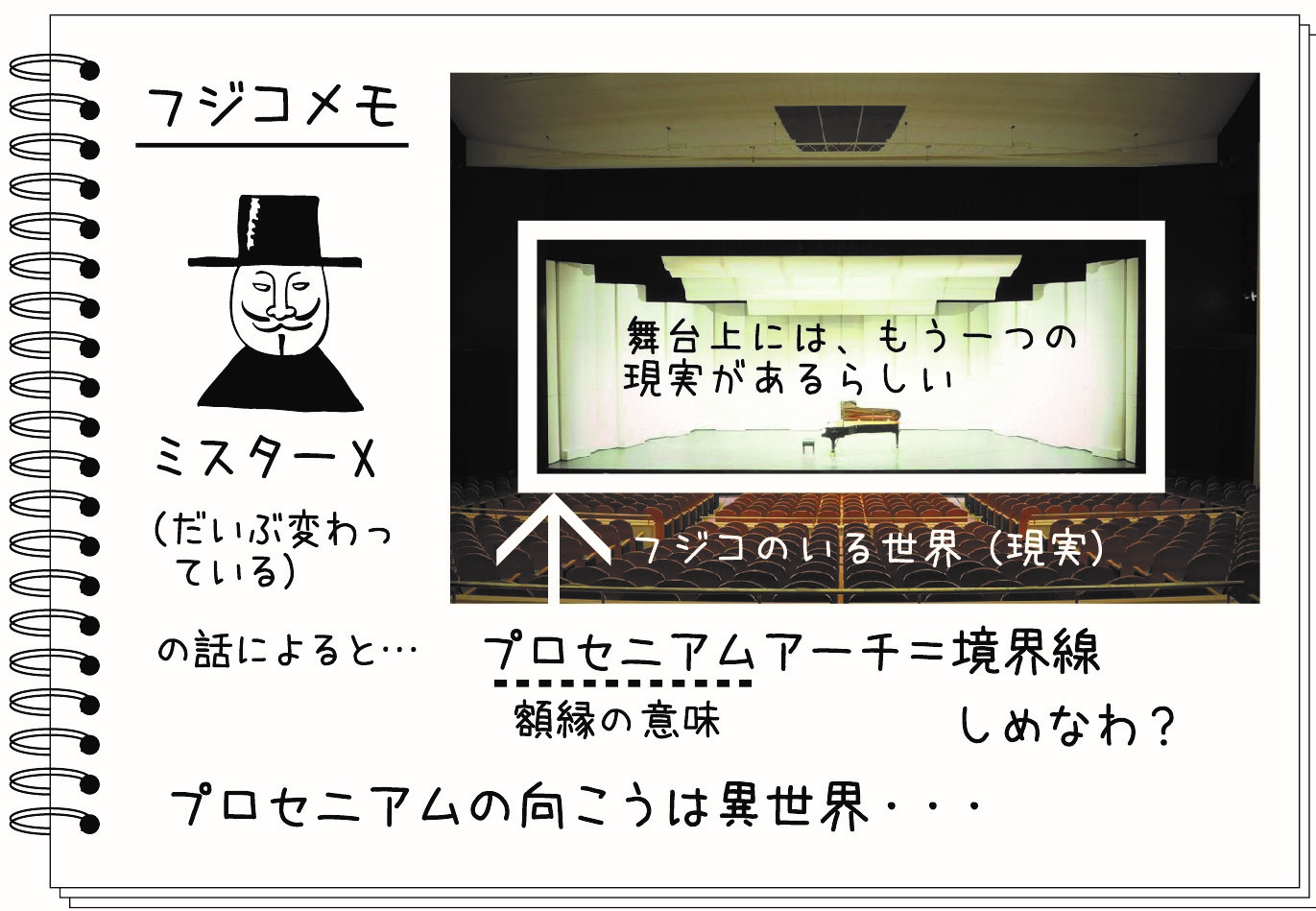

Mnews vol.131に突如現れたミスターX。舞台上には「もう一つの現実」があると語っていたのだが、どうやらこのストーリーにも「もう一つの現実」が存在した。本誌では語られることがなかった、さらにディープで癖の強いミスターX節が読者の皆さんを「もう一つの現実」に誘う。難解すぎて脱落者続出の予感がするアナザーストーリー、興味のある方は心してお読みいただきたい・・・

ミスターXとの遭遇

施設見学ツアーを取材中のフジコ。気が付けば皆とはぐれてしまった・・・

仄暗いホールの舞台裏、案内人のKさんの声が遠くに聞こえる。どこに迷い込んでしまったんだろう・・・心細く歩いていると、人影が通り過ぎた。

「あの、ちょっとすみません!」

声をかけて、ぎょっとした。仮面にマント、ただ者ではない・・・

あなたは・・・あなたのことは知っています。かつて子どもたちの社会見学に頻繁に現れては多くの謎を残して去っていった、通称「ミスターX」あなたとはいつか話をしてみたいと思っていました。

・・・でもこれはどういうことですか?一体どうなっちゃったの?

X:君が自分の意志でなくここにいるのはなんとなくわかる。であればこそ、ここから抜け出して元の場所に戻ろうと願うなら、まずここがどこなのかを把握せねばならない。・・・ここはね、君がいい気になって自分を<フジコ>などと称していた世界とは別の世界。別の現実なのだよ。君がどうやって別々の現実を隔てる壁を超えたのかは・・・私にも定かでないが・・・。

そういえば、さっき見学参加者の誰かがマイクをハウらせて(※1)不愉快な音が鳴っただろぅ?Kがスピーカーの前でマイクの頭部分を包み込むような持ち方をするのはよろしくないとアドバイスしたにも関わらずだ。あの時、舞台と客席を仕切るこのプロセニアムアーチ(※2)が僅かに振動した。

・・・あれは奇妙な振動だった。

プロセニアムアーチ?

仮面の男が斜め上のほうを見上げる。

いつの間にかフジコは客席に座っていた。

・・・ここは・・・私、いつから客席にいたんだっけ?

フジコの不安をよそにミスターXは続ける。

X:・・・劇場はその空間自体が、観客の意識を日常から非日常すなわち異世界とも言うべきもうひとつの現実に誘導するための大掛かりな装置だ。もともと現実が揺らぎやすい「場」として作られているのだから、どんなことが起きても不思議ではない。

ヒントになる話をしてやろう。

今言ったプロセニアムアーチについてだが、単にプロセニアムと呼ばれることもある。それを持つ舞台をプロセニアムステージと呼んだりもする。プロセニアムは「額縁」と訳される。皆が知る、絵や写真を飾るそれと同じだ。額縁の中には果たして何があるのか。作者の心象風景か、神々の饗宴か、忘れられない人の記憶か、溢れ出んばかりの感情の発露か。

いずれにせよ君たちは、それら「もう一つの現実」についてもっと自覚的になるべきだ。

かのニーチェは「事実というものは存在しない。存在するのは解釈だけである。」と言った。もしそれを「現実は人の認識の数だけ存在する。」と読み替えることが飛躍でないならば、それらとて紛れもない現実ではないか。真鍮の四辺の外側に存在する、普段、人々が唯一絶対と信じて疑わない現実とはまた違う種類の現実ではないのか?

フジコ:・・あの・・もう少し・・わたしにも読者にも解るように話してもらえませんか?

X:そうか・・・。少し熱くなりすぎたようだ・・・。

フジコ:Xさん、要するにあのプロセニアムというのは境界線なんですね。

X:そうだ。客席と舞台を区切っている、正に境界線、さらに言うなら結界だな。

フジコ:結界?

X:そう、例えるなら神社の注連縄(しめなわ)みたいなものかも知れない。

フジコ:なるほど「ここからは神域ですから入らないでください。」ということですね?

X:その通り。しかし注連縄というのはそれだけのものではない。単なる立ち入り禁止の標識ではないのだ。

フジコ:へえ・・・。

X:人が中に入ることを禁ずると同時に、中のやんごとなきナニモノかもそこから出られなくする「縛め」の機能があるのだよ。

フジコ:そうなんですか!知らなかった!

X:プロセニアムは結界。つまりだ、中にある異世界の法則が外に漏れ出さないための「縛め」だということが出来る。

例えば君たちの住む現実世界の時計では5分そこそこ経っただけでも、物語の時間では半日が経過しているということもあり得る。いや、手法によっては数年、数十年、数百年の年月が過ぎたとしても特段無理があるとは言えない。それどころか、居る場所も瞬時に移り、数千年前に死んだ者がよみがえり、生きている君たちと言葉を交わし、時には何事かを約して帰っていくことすらある。君たちが大昔に生きた者の声を聴き、その願いを知ることすらその世界では叶うのだ。あるいは音楽を奏でれば、その音波振動は人の心から大宇宙の摂理に至るまであらゆる事物を表現する。それは言語により分節され、解釈を限定した伝達手段によってはおよそ成しえない変化を人の内面にもたらす。時にそれは激しい情動として外に表れ、熱狂と呼ばれることがある。熱狂はやがて熱狂する者個人の認識をはるかに超越し、熱狂それ自体が一つの意志を持った生き物であるかのように振舞い始め、大勢の熱狂は、終には集合的無意識とでも呼ぶべきマトリクスを形成するに至る。もはや芸術は神の創造した美の模倣ではなく、神ですら創造し得なかったオリジナルの領域を目指し始めた!

フジコ:Xさん!また意味が解らなくなってきましたよ!

X:・・・ん? そうか・・私は集合的無意識に近い存在なので、数分前の私と今の私はもしかすると別人格かも知れないし、時折り奇妙な言葉が読み込まれることがある。すまないが何も約束できない。

フジコ:なるほど。(あんまりわかっとらんが・・・)

なんとなくわかってきました。

このプロセニアムアーチの奥、つまり舞台というのは、私たちが日常生活を送っている現実とは時間や空間、その他諸々の法則が異なる「もう一つの現実」で、観客は結界に守られてそれらの干渉を受けない、客席という場所からそこを覗き込んでいるという立ち位置なんですね。

X:そういうことになるな。逆にプロセニアムを設けない舞台というのは、その線引きをなくしたいか曖昧にしたい場合には効果を出しやすい。

大型のライブコンサートなどでは先ほど言った「熱狂」こそが目的である場合もある。そのような時は、客席との一体感を出すために張り出し舞台を使用したり、花道やランウェイを多用したり、照明を客席に照射して、境目を消し去ることに工夫を凝らす。それだけこのプロセニアムの結界は強力だということだ。もちろん他の芸術にも共通するように、その「現実」を生み出すには、充分な技術力や創造性が必要となる。舞台の場合は照明効果、音響効果、舞台装置、空間演出、そして演者の振る舞い、といったことがその中心を成す。それら一つ一つについてはまたの機会、あるいは別の私に委ねることとする。

君の前で、私がこの私でいられる時間はそう長くはないのだ。

フジコ:???

客席のひみつ

X:今回はもう一つだけ、観客を別の現実へ誘うためには客席も一役買っているということに触れておこう。

フジコ:客席、ですか?(な~んだ~客席ですかぁ?と言いたくなるが我慢しよう。何か特別な秘密があるに違いない。)

X:フジコは、最初にホワイエで見学者とともに簡単なオリエンテーションを聞いて、その後客席に入ってきただろぅ。

フジコ:はい。

X:その時、重くて分厚い扉を押して入ったはずだ。

フジコ:ふつうに・・・あの客席扉のことですよね?

X:そうだ。あの扉がなぜあんなにも分厚く重いか解るか?

フジコ:わかりません。高級感を出すためですか?それだけだったらあれやめたいんですよ。扉を開いたまま固定するための金具※3は弱くてすぐ壊れるし、床から飛び出すストッパーも大きな力を受けすぎてヘコタレちゃってますよね?

X:そのようだな。しかし扉の分厚さは、実は意外と譲れないところなのだ。

フジコ:中の音が漏れないようにするためですか?

X:それもある。しかし中の音が外に聞こえないということは、その逆も然りということだ。

フジコ:さっきの注連縄の話と同じですね。

X:んん、解ってきたな。

客席扉を閉め切った状態では、ホワイエや共通ロビーのざわめきや差し込む日の光など、一切の外部情報から隔絶されることになる。劇場によっては携帯電話の電波すら遮断している所もあるくらいだ。

まずは外部からの情報を断つ。そして照明・音響を効果的に使うのだ。客電(※4)を薄暗く、場合によっては暗転(※5)させることで視覚情報を限定する。さらに本番の世界観に相応しい音楽を流すことで聴覚を乗っ取り、意識を作品世界の間近へと連れていく。

そうやって、観客の身体感覚を徐々に希薄にしていくのだ。その人が朝起きてからここに来るまでの間に体験してきた現実の連続性は一旦失われ、あるいは曖昧になり、そこに別の現実が入り込める余地が生まれるわけだ。観客はこの客席に立ち入った時点で、もはや完全に「しらふ」というわけではない。むしろ客席こそが人を日常から切り離すための巧妙な仕掛けなのだ。そういった意味では、あの扉も一種の結界だよ。

フジコ:お・・・恐ろしい・・・。

X:フフッ、人間を人間でなくしてしまう。プロセニアムの奥を覗き込む、一個の視点と化してしまうのだから、恐ろしいと言えば恐ろしいのかも知れないなぁ。

フジコ:客席に入った時から舞台の魔法は始まっているんですね!

X:魔法か・・・。 フジコの目に私がどのように映っていたかは想像に難くないな。

フジコ:???

X:客席は言ってみれば「汽水域」だ。海水と淡水の混じり合った川の河口付近。プロセニアムの奥の現実を仮に「夢」と呼ぶなら「夢現(ゆめうつつ)」。異世界に半分飲み込まれた空間であるとも言える。

・・・ああ、ぼく銀河ステーションを通ったろうか・・・

フジコ、我々も彼らと同じく「どこまでもどこまでも一緒に行く」ことは叶わない・・・

キュイファーン!

あ!うるさっ!

・・・・・・・・・・・・

K:あっ、その持ち方をすると・・・はい、今のようになります。スピーカーはコンプレッサーで保護されていますが、場合によっては機器を破損させることもあるので気を付けてくださいね~。

はい、では、つづいてご案内させていただくのは・・・

社会見学の途中、案内人Kの説明は続いている。

まわりを見回す。

ここは舞台の地下にある奈落だ。さっきまでいた客席ではない。

見学者は一様に、大きくうなずきながらKの説明に聞き入っている。

目の前にいたはずの仮面の男もいつの間にか消えている。

あの男、ミスターX・・・。

k:・・・フジコさん・・・。フジコさんっ!

フジコ:はっ!あ、あれっ・・・

K:フジコさん、大迫り(※6)を使うので見学者が危なくないよう、よろしくお願いしま~す。

フジコ:はっ、はいはい。

K:どうしたんですか?

―Kが近寄ってきて耳元でささやく

フジコ:あ、いやいや・・その・・いいの。よくないけど・・大丈夫大丈夫。・・・あ、変なこと聞くけど、今私・・・貧血か何かで倒れてた、とかってことないよね?

K:は? いや・・・え? フジコさん、ほんとに大丈夫ですか?

―不思議そうな顔で離れていくK

ミスターX・・・

奈落の隅の暗闇からあの男がこちらを見ているような気がする。

ミスターX・・・。

きっとそんな名前に意味はない。

劇場の闇に棲む怪人。闇を恐れた私の、刹那の心の隙間に入り込んだ魔物。

それは劇場に集う人々や、そこに働く者の思念。そしてこの三重県総合文化センターという建物をはじめ、命無き無数の物たちの声なき声の中で生まれた波動。

まさに劇場という観念そのものが、ある種の表象として立ち現れた、いや、私が認識の過程でたまたまそのような形を与えた、ということなのだろう。

その波動の中には、もちろんここで日々働いている私自身も含まれるし、私が認識した時には私の「相」が強く出たに違いない。

だから彼の理屈っぽさは、ほかでもない私自身の鏡。

彼の闇は私自身の闇。

そしてあの仮面も・・・。

「おーいXさん!」

今一度、呼びかけてみる。

答えはない。

その代わりに、周囲を包む闇が一瞬フッと濃くなった気がした。

用語解説

ハウらせて※1 「ハウる」とは「動く城」のことではなく「ハウリング」すること。スピーカーから出た音をマイクが拾いそれをまたスピーカーから出してしまい、それをマイクが拾い・・・という無限ループが起きた結果、その空間の音響周波数特性のピーク音域がその都度増幅されキーンとかボォォォォとか大きな音が鳴る。写真のようにマイクのヘッドを手で包み込むように持つとマイクの指向性が失われ、全方位から音を拾うようになるためスピーカーから出た音を拾いやすくなり、ハウりやすくなる。

プロセニアムアーチ※2 舞台と客席とを区切る大きなアーチ、大ホール、中ホール、多目的ホールがこの形。小ホールはこの構造を持たない。

金具※3 扉上部にあるロッカーアームという部分。扉を開き切るとロックされるが、当ホールのものは若干弱め?

客電※4 客席の照明

暗転※5 暗くして場面を転換すること、暗くすることそのもの

大迫り※6 迫り(せり)は、舞台の床面の一部が昇降する舞台装置。面積の大きなものが大迫り、小さいものは小迫り。

![]() 当コンテンツは架空のミスターXなる人物の語りを中心に構成されたフィクションです。あくまでも一つの考え方を示しているのみであり、当館及びその他の劇場が、このような認識を基礎として運営されているわけではありません。

当コンテンツは架空のミスターXなる人物の語りを中心に構成されたフィクションです。あくまでも一つの考え方を示しているのみであり、当館及びその他の劇場が、このような認識を基礎として運営されているわけではありません。

![]() 無断で転載・転用することを禁止します。

無断で転載・転用することを禁止します。