第1回 農山漁村における男女共同参画について

1.はじめに

皆さんは、農山漁村というと、どんなイメージがあるのでしょう?

「自然が豊か」「食べ物が新鮮」、あるいは、「働く場が少ない」「娯楽が少ない」

良くも悪くも、「昔ながら…」でしょうか?

次に、農家や漁家について、どんな風にイメージしますか?

多分、日本古来の封建的な家庭を思い浮かべる人が多いと思います。家族の中心には家長たるお父さんがいて、それを支える働き者のお母さんがいる。テレビなどでそういった家族が出てくると、何か懐かしさを感じ「ほっ」とする人もいるのではないでしょうか?

一方、「雇用の平等」「家事・育児の分担」など、男女共同参画の課題は人の生活のあらゆる事柄に存在していますよね。

それは農山漁村の中ではどうでしょう?

今回から3回シリーズで、「農山漁村」と「男女共同参画」について、一緒に考えてみましょう。

今回は、農山漁村の現状と、女性が果たしている役割についてお話しします。

2.農山漁村の男女共同参画の今

さて、実際のところは、農山漁村においても生活様式の変化から、昔のような封建的な家庭はあまり見られなくなってきています。

でも、炊事・洗濯を男性が分担しているということは、あまり聞いたことがありません。農業や漁業に従事している女性は、仕事にプラスして家事も全てこなしているわけです。家業についても、男性がなんでも"勝手に"決めていくという事例は少なくなってきていますが、経営主である男性の方針に従っているという女性が多いのも事実です。

そして、地域の方針決定の場となると断然男性中心で占められている状況にあります。集落の役をするのは男性ばかり、市町村や農協、漁協などの委員、役員もほとんど男性。まるで男性がなるのが決まり事のようです。

こうした固定的な役割分担意識は、男性だけでなく女性の中にも「そうゆうもの」という感覚が根付いているようにも思えます。確かに力仕事という点では男性が女性より中心になって働いているかもしれません。でも、農山漁村の仕事はそれだけではありません、女性も男性に負けないだけの役割を担っているのです。

3.農山漁村の女性の大きな役割

「農山漁村の女性は働き者」、仕事に、家事に、地域活動に、たくさんの役割を受け持っています。

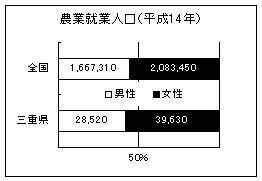

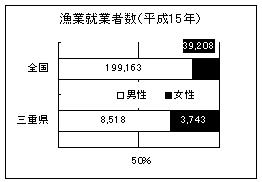

現在、全国の農業就業人口(15歳以上で主業的に農業に従事している人)の55%、三重県では58%が女性で、経営の中心になって参画しています。兼業農家が中心の日本の農業は、半分以上を女性が支えているのです。また、漁業就業者は全国では16%ですが、三重県では35%が女性です。漁業資源の豊富な三重県は、海女や夫婦船など北海道に次いで女性漁業者の多い都道府県でもあるのです。

また、農山漁村の女性は、昔から青空市や農林水産物の加工にも取り組んできました。それらは今、地域活性化の主役に取り上げられてきています。地域生産物を生かしたレストランや本格的な直売所の経営に取り組む女性も出てきています。

さらに、学校などと連携し食農教育に取り組む女性組織はたくさんあります。JA女性部などは地域介護に熱心に取り組んでいますし、漁協女性部が合成洗剤問題や無洗米の推進など環境保全活動を行っていることは知っている方も多いと思います。

今や、農山漁村の活性化は女性の力なしは図れないといえます。そんな女性の意見は当然、仕事で、家庭で、地域で取り入れられるべきですよね?なのに、女性が方針決定の場に参画する機会が少ないのは何故なのでしょう。

男性達には女性が表に出ることに根拠のないわだかまりがあります。

女性達にも女性が表に出ることに根拠のない遠慮があります。

性別に関係なく個人の役割を正当に評価し、個人の能力が十分に生かせる社会を目指す。

「昔ながら」の農山漁村、良いところはそのままに、でも時代に合わない慣習は変えていかなければなりません。

「農山漁村がもっと豊かになるために」

男女共同参画は必須のテーマなのです。