【第1回】 父親とDV・虐待

1 はじめに

はじめまして。私は公認心理師・臨床心理士として、民間の相談機関でカウンセリングの仕事をしています。特にDV・虐待をする父親へのカウンセリングやそのような父親のための小グループでのプログラム(「安心できる家族を作るためのお父さんセミナー」と呼んでいます。)を担当しています。また、児童相談所でのCaring Dads Program(後述)や、NPO法人でのDV加害者プログラムにも関わっています。そのような立場からこの小論では安全な家族を作る父親の大切さについてお伝えしたいと思います。

私がDVや虐待の加害について取り組むようになったのは2005年頃からです。内閣府のDV加害者プログラム試行プロジェクトへの参加がきっかけでした。そのプロジェクト等を通して海外の実践等から学んできたことは、家族の中が安全であるために父親が積極的に取り組むことはとても素晴らしいということでした。また、もし父親が家族に暴力を振るってしまったら、子どもの母親と子どもにとってその影響はとてつもなく大きく、だからこそ父親が暴力的なやり方を変え、関係を修復していくことは家族全体にとって重要な意味があるということでした。

さて、ここではまず、カウンセリングやプログラムを通じて出会った3人のお父さんについてお話しします。(いくつかのストーリーを繋ぎ合わせたどれも架空の事例です)

タロウさんは、息子が小学生になると子どもの野球にのめり込んで行きました。息子に達成感を味あわせてやりたい。将来社会に出てもやっていける強さを身につけたいと考えていました。息子の上達が伸び悩み、息子が練習に乗り気でなくなると、タロウさんは息子に「お前はこれじゃダメになる」「これくらいできなくてどうするんだ!」「バカヤロウ!」などと怒鳴り、叩くことも増え、妻に対しても「お前が甘やかすから息子はいう事を聞かないんだ!」と怒鳴るようになりました。通告により児童相談所が関わるようになったことから妻にカウンセリングを勧められて渋々来談されました。

イチロウさんの息子には軽い発達障害があります。宿題の途中で立ち歩いてしまったり、無くし物も多いのです。その度にイチロウさんはイラッとして、「ええ加減にしろ!」と怒鳴ったり、頭を叩いてしまいます。イチロウさんは、自分はカッときたら止められないから、考えるよりも先に手が出てしまうとおっしゃいます。近頃、息子が他の子どもを殴ってしまう事件がありました。そのことで子どもを叩いて叱ったとき、あれ何か変だと思ったそうです。イチロウさんが息子さんのことを心配し、今のうちに直してやらないと将来困るのではないかと不安になっていることもカウンセリングの中でわかりました。

ジロウさんは、妻子と別居して半年が経とうとしています。妻と娘はある日、自宅からいなくなっていました。置き手紙によれば、ジロウさんの長時間の説教や決めつけ、要求が耐えられないと書いてありました。ジロウさんはびっくりしました。確かに、一つ一つこうしなさいとアドバイスし、その通りにしなければ、やるまで怒ることもありましたが、娘が困らないように考えて、最善の道を教えてあげていたつもりでした。また、妻にも子どもの世話を怠らないよう、良くないところを指摘し、妻として母としてベストを尽くすように言ってきました。それはそこまで悪いことだったのだろうかと言います。

さて、みなさまはこのエピソードを聞いてどんなことをお感じになりましたか?

2 父親の育児参加とDV・虐待

さて、統計を見ると父親の育児参加率は高まり、一昨年には男性の育休取得率が30%を超えました(※1)。あちこちの保育園や幼稚園でいわゆる「おやじの会」のようなお父さんの集まりも持たれるようになりました。イクメンが当たり前の時代になってきたわけですが、難しい面も生じています。

例えば、児童相談所が関わることになった虐待の主たる加害者は母親と父親どちらが多いでしょうか?そして増加しているのはどちらでしょう?10年前は圧倒的に母親割合が多かったのですが、じわじわと父親の比率が上がり、現在は半々くらいになっています。もしかすると父親が母親を近い将来抜くこともあり得るでしょう。子どもがいるところでDVがあることを面前DVと言います、児童虐待の一つですが、この数の中には面前DVも含まれています。DVと虐待は別々のものではなく、子どものいる家庭の中ではかなりの割合で同時に起こっているものなのです。また、虐待で警察が検挙した人の内訳では父親が母親の倍以上になっています(※2)(※3)。

こういったところからも、父親が家族や育児にかかわるからこその難しさがあるように思えます。多くの父親は仕事と育児・家事をやりこなそうと一生懸命ですが、今の子育て世代の人たちの父親は、まだまだ、仕事中心のライフスタイルが当たり前の世代でした。また、児童虐待防止法やDV防止法の成立以前ですから家庭の中で、怒鳴ったり、体罰をする問題への認識が薄かった時代です。その意味では、今の子育て世代の父親はイクメンとしてのモデルをもてない世代ということにもなるでしょう。また、少子化とともに一人の子どもにかける期待は高まり(例えば子どもの学校以外の教育費は年々増加しています)、子育て世代は仕事も家族も手が抜くことができない板挟み状況になっている現実もあるでしょう。

ちなみに、さまざまな研究から父親からの虐待やDVの目撃があった男の子がDV・虐待の加害者になったり、その他の暴力に巻き込まれる可能性は明らかに高いことが知られています。今の子育て世代の父親が、暴力を使わないで子育てをすることは次の世代の暴力の予防のために非常に意味あることなのです。

3 家庭内の暴力とは何か?

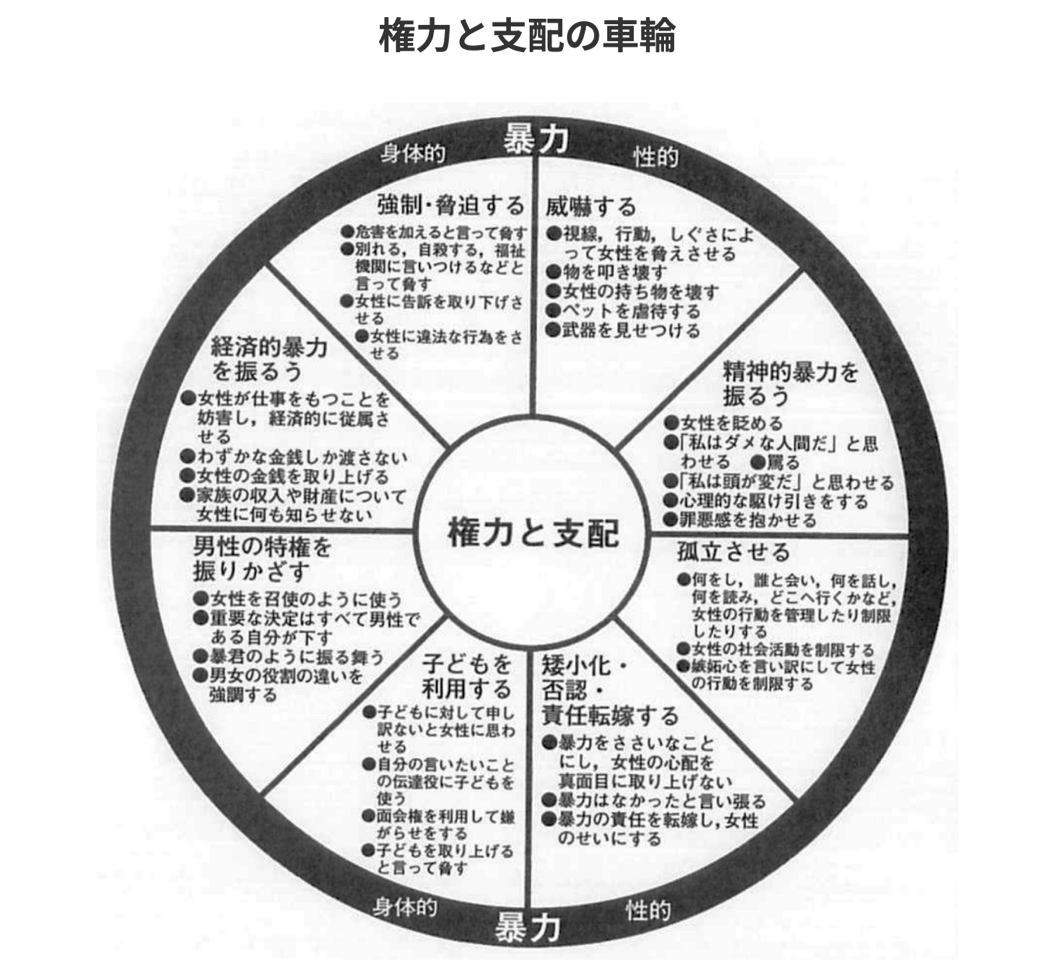

では、暴力とは何かについて考えてみましょう。1980年代にアメリカではDV加害者プログラムが始まりました。その実践の多くはフェミニストによる草の根的なものでした。その一つドゥルースモデルの実践者が作った「暴力の車輪」という図があります。(参考:https://nwsnet.or.jp/dv-toha/2-control 2025.3.20掲載確認)ちょうど自転車の車輪のような形をしていて、その車輪の中心にはパワー(権力)とコントロール(支配)と書いてあります。そして、車輪のスポークとスポークの間と外側のタイヤの部分にはさまざまな暴力の形態が書いてあります。タイヤの部分にある身体的・性的な暴力に加え、スポークの間にあるのは経済的な暴力、相手を孤立させること、子どもを利用していうことをきかせること、相手を否定し、貶める言葉を言うこと、さまざまな見えにくい暴力の形です。

暴力男性の教育プログラム :ドゥルース・モデル

エレン・ペンス マイケル・ペイマー著 波田あい子監訳

誠信書房 2004

この図の主張していることは、暴力の本当の姿は自分のパワー(権力)で、相手を思い通りに支配することであり、そのやり方はさまざまだと言うことです。殴る・蹴るといった身体的なわかりやすいことばかりではなく、相手を思い通りにする手段は多様であり、それらが車輪のようにぐるぐると回りながら、支配が進行していくのです。このような暴力についての理解は、DVだけでなく、虐待やハラスメントなど様々な対人暴力の理解の基礎となるものです。

では、タロウさんやイチロウさん、ジロウさんの行動は暴力でしょうか?だとしたらどうしてでしょうか? イチロウさんタロウさんは叩くという身体的暴力がありました。ジロウさんは、身体的な手段を使っていませんが、子どもや妻に自分の思いを押し付けて、従わせようとしています。このように相手を思い通りに行動させたいという自分の意思(コントロールの欲求)を言葉や声の大きさ、腕力や体格、父親の立場などの力(パワー)を使って実現させようとしている点はタロウさんイチロウさんも共通です。それは子どもや妻にとっては恐怖であったり、抑圧される体験ですから暴力と言えるでしょう。もちろん三人とも、子育ての責任感や熱意から「良かれ」と思っているわけですが、結果的には関係が壊れたり、決して良い方向には進んでいません。暴力は信頼関係を破壊するのです。

4 暴力は変えられる

タロウさんイチロウさんジロウさん、それぞれ子どもの成長や将来のために、貢献しようと一生懸命です。その根本の意図は間違っていません。しかし、自分が「良い」と思った選択や行動を、子どもの意思と無関係に押し付けてしまっているところ、また、子どもの将来を思う気持ちが「不安」となり、その不安の解消を子どもにぶつけて求める行動になっているところが問題なのです。ですから、それぞれの人格を丸ごと変えるような必要はないのですが、その良い意図を違う行動でポジティブに発揮できるように変えることが重要なのです。

おそらくこの3人は皆、一般的な良いコミュニケーション(例えば、相手の話を聞く、相手の言うことを認める言葉かけなど)を知らないわけではないでしょう。そして、仕事場や社会ではそういったコミュニケーションのスキルを用いて生活しているでしょう。それについては既に知っているわけですので、このような方達にコミュニケーションスキルを教えるだけでは、家族への暴力の改善はうまくいきません。暴力を使うことをやめ、子どもや子どもの母親を尊重するやり方で、家庭内でもコミュニケーションのスキルを発揮するにはどうしたら良いかが大事です。

一昔前DVの被害者支援の領域では、DVをする男性は変わらないと言われていました。しかし、近年では暴力を変えていくために色々なアプローチが導入されています。後編で詳しく述べますが、虐待やDVをしてしまった父親のプログラムでは、父親が自分の思いを(良かれと思ったとしても)押し付けるやり方を「親中心の養育」と呼んでいます。プログラムの中では、その反対の「子ども中心の養育」とは何かを考え、自分なりの行動選択に落とし込んでいく作業をするのです。

さて、前半のまとめとして、タロウさんからの質問を一緒に考えてみましょう。彼の質問はこのようなものです。

「何も悪いことをしていない人を殴ったら暴力ですが、子どもが宿題をやらないのは悪いことなんだから、怒られても仕方ないんじゃないですか?そもそも宿題をやらなかったんだから叩かれたとしても責任は子どもにありますよね。それを暴力というのはおかしいのじゃないですか?」「『子ども中心の養育』が大事なのはわかります。でも子どもが悪いことをした時には怒られて初めていけないことだとわかるわけだから、このような時に叩くのはむしろ子ども中心なやり方じゃないですか?」

皆さんはどのように答えるでしょうか?

資料の出典

※1 令和5年度雇用均等基本調査|厚生労働省

※2 令和4年度福祉行政報告例

※3 令和4年度犯罪白書