【第2回】 社会的養護と家族に頼ることができない女性への支援 その2

●施設を出た後の生活―「ケアリーバー」になる

社会的養護から離れた施設退所後の子ども・若者は、「ケアリーバー」と呼ばれています。2021年、ケアリーバーの現状を明らかにする初めての全国調査の結果が公表されました(三菱UFJリサーチ&コンサルティング 2021)。この調査のケアリーバー本人が記入する調査の対象は、調査実施期間から直近5年間の間に中学卒業以降で措置解除となった人ですが、調査票が配布されたのは調査対象者20690人に対し7385人と全体の約1/3のみでした。退所後5年以内に実に2/3のケアリーバーとの連絡が困難になっているのです。このこと自体、ケアリーバーが直面している生活の厳しさを示していると言えましょう。調査票が送られたケアリーバーでも、回答率は14.4%でした。その回答から分析された調査結果からは、経済的困難や金銭的な理由により医療機関を受診することができない経験等、ケアリーバーの置かれた厳しい生活状況の一端が明らかにされています。

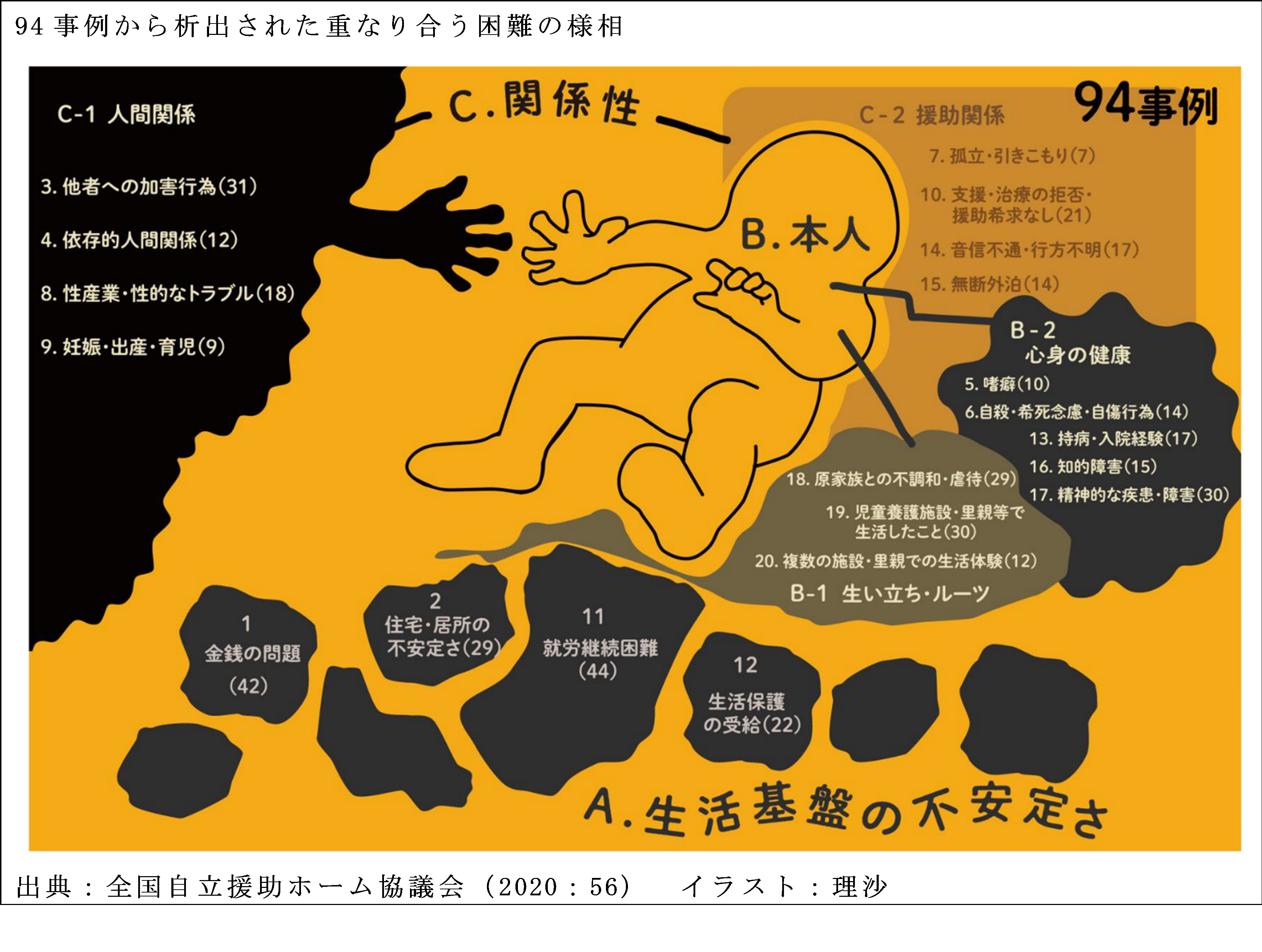

私は、全国自立援助ホーム協議会と研究者との共同調査である「2018年度自立援助ホーム退居者の生活状況に関する調査」に参加し、ケアリーバーの生活を把握することを試みました[i]。調査は、2013年度から2018年度に自立援助ホームを退居した若者の状況を把握することを目的として実施したものです。全国自立援助ホーム協議会加盟の全164ホーム(調査時点)にメール添付の形で調査票を送付し、108ホームの職員から回答が得られました(回収率65.9%)。回答された退居者数は、1715人でした。さらに職員が支援・対応が困難だと感じたケースを自由記述していただき、分析を行いました。「支援・対応困難事例」として記述された事例は、99事例であり、そのうち分析対象となったのは94事例でした。その94事例をコード化し、分類したものが以下の図です。

退居者が複数の困難を抱えながら、脆弱な生活基盤を生き(「A.生活基盤の不安定さ」)、さらに本人が自立援助ホーム入居となる理由でもあり、子ども時代におかれていた状況とその生い立ちやルーツがもたらす心身の不調にかかわる課題があること(「B.本人」)、同時に、本人が形成しようとする人間関係においてもさまざまな課題が生じていること(「C.関係性」)が分かります。

この調査ではありませんが、別の調査でもケアリーバー本人の話を伺うと、「『普通の人生』を送りたかった」という声を多く聴きます。この言葉の意味するところは、多くの人は経験していない苦労や困難な状況を自分たちは体験させられているという不条理さが表れているのだと思います。社会的養護の経験は、社会全体の子どもたちの数からするとマイノリティです。この社会の中ではマイノリティや小さな声は周縁化されやすいという特徴があります。存在が知られていないからこそ、それが不平等や不公正をもたらし、当事者の力を奪っていきます。だからこそ、私たちは彼ら・彼女らの存在を可視化し、学び、彼ら・彼女らの声に耳を傾ける必要があるのです。

[i] 調査は、全国自立援助ホーム協議会調査研究委員会と「子どもの貧困に関する総合的研究(科研基盤A16H0204707 研究代表者:松本伊智朗)」および「児童養護施設等で育った若者の健康リスクおよび家族形成に関する研究(科研基盤B18H00956研究代表者:長瀬正子、研究分担者:伊部恭子、新藤こずえ、谷口由希子、永野咲、松本伊智朗)」の研究班が合同で行った。調査および研究の実施にあたっては、北海道大学における研究倫理審査を受け承認されている(承認番号16-51)。

●女性ゆえの困難さと困難女性支援法

社会的養護を経験すること自体が、社会全体から見るとマイノリティですが、その中でも被虐待の経験や病気や障害の有無、性差によっても生きることでの差異が生じます。ここでは、「女性」という観点から考えてみたいと思います。

厚生労働省の「令和4年版働く女性の実情」によれば、労働力人口総数は減少傾向にあるものの、労働力人口総数に占める女性の割合は44.9%と上昇しています。一方で、女性雇用者総数に占める「正規の職員・従業員」は46.6%に対し、「非正規の職員・従業員」は53.4%です。男性雇用者総数に占める「正規の職員・従業員」は77.8%に対し、「非正規の職員・従業員」は22.2%ですので、働く女性が増えたと言えども、男性に比べると不安定な雇用状況におかれていることがわかります。この背景には、女性の社会的地位の低さはもちろんのこと、家事や育児といった家庭内のケア役割をまだまだ多くの部分を女性が担っていることと無関係ではありません。

教育社会学者の杉田真衣さんは、「ノンエリート」(杉田さんの定義では非大卒の女性を指しています)の若年女性に12年にわたりインタビュー調査を続け、彼女らが10~20代を家族や労働にまつわり、生活形成してきた過程を彼女らの語りから明らかにしています。それによると、彼女らの家族は、自らの生活を支えるセーフティネットとして必ずしも機能していないといいます。杉田さんによれば、「家族はセーフティネットであるというよりも、彼女たちの離家や自立を阻む桎梏にほかならなかった」(194頁)というのです。頼ることのできない家族で育った彼女たちは、成長するにつれてやがて「家族に頼られる人」になって、親やきょうだいの世話をするヤングケアラーになったり、経済的に家族を支える一因となっていることもあります。また、杉田さんは「労働市場から疎外されがちで、労働を通じて将来のイメージをもつことができず、家族も桎梏となっていた彼女たちにとって、恋人との関係は生活の主軸になるだけではなく、将来をかたちづくっていくための重要な資源となることを期待するもの」(196頁)と述べています。つまり、彼女たちが定位家族から積極的に抜け出す方法として、戦略的にパートナーを得て、自らの未来を描いていくということです。しかし、日本の現状では若年での妊娠や出産、子育ては祖父母等の周囲のサポートが必要になるため、家族に依存できない女性は、自ら家族を形成する際にその脆弱性がより際立ってしまうことになります。

困難な状況は、家族形成の場面だけではありません。性的な搾取や暴力、ハラスメントをはじめ、社会における権力構造から女性は被害に遭いやすい面があります。2022年「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(以下、困難女性支援法)が成立しました。これまで、DV被害者の支援を含め、困難な状況にある女性支援の根拠法となっていた売春防止法から脱却するものです。困難女性支援法の目的には「女性福祉」、「人権の尊重や擁護」、「男女平等」がうたわれています。これまでの婦人相談所は女性相談支援センター、婦人相談員は女性相談支援員、婦人保護施設は女性自立支援施設と名称も変更されました。女性の孤独・孤立対策への支援も含まれています。困難な問題を抱える女性は、女性支援事業において権利が尊重されながら包括的な支援が目指されています。

●おわりに

これまで社会的養護を経験する子どもやケアリーバー、困難な女性への支援について述べました。不平等な社会ゆえに、子どもや女性が不利を強いられることは社会構造の問題です。そのため、困難な状況にある人への支援は、権利回復といった視点からも必要不可欠なことです。その上で、最初に述べたようにこの社会にいる子ども一人ひとりの子どもの権利が保障されれば、生まれ育った家族の状況や性別に関わることなく、自分らしく生きることができるようになります。そのためには、社会全体で子どもの権利を守るという社会的合意が必要です。子どもの権利を保障するのは、かつて子どもだった私たち大人の役割です。子ども時代に権利を大切にされた子どもは、やがて子どもの権利を大切にする大人になります。そうして、子どもの権利を守る社会が実現していきます。さぁ、まずは子どもの権利を学び、広げていくことから始めましょう。

引用文献

「現代用語の基礎知識」選 2021ユーキャン新語・流行語大賞「親ガチャ」2024年4月18日取得, https://www.jiyu.co.jp/singo/index.php?eid=00038

こども家庭庁(2024)「社会的養育の推進に向けて」https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/8aba23f3-abb8-4f95-8202-f0fd487fbe16/bdf05ead/20240329_policies_shakaiteki-yougo_88.pdf

厚生労働省「令和4年版働く女性の実情」https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/22.html

三菱UFJリサーチ&コンサルティング(2021)「児童養護施設等への入所措置や里親委託等が解除された者の実態把握に関する全国調査」厚生労働省子ども・子育て支援推進調査研究事業

杉田真衣(2015)『高卒女性の12年―不安定な労働、ゆるやかなつながり―』

谷口由希子(2011)『児童養護施設の子どもたちの生活過程―子どもたちはなぜ排除状態から脱け出せないのか』明石書店

谷口由希子(2020)「家族にまつわる不利と不平等―依存できない家族の中で大人になる―」『シリーズ子どもの貧困4 大人になる・社会をつくる―若者の貧困と学校・労働・家族』

全国自立援助ホーム協議会(2020)「2018年度全国自立援助ホーム退去者の生活状況に関する調査報告書」