【第1回】 社会的養護と家族に頼ることができない女性への支援

●子どもが生まれ育つことと社会的養護

はじめに子どもが生まれ、育ち、大人になることから考えてみたいと思います。子どもは、誰もが裸の状態で生まれ、大人からのケアを必要とします。多くの子どもたちは親からの愛情のこもったケアを受け、その相互作用のなかで生活を営み、まさに生きることを支えられます。その過程では子どもは親や家族から成長を祝福され、がんばっていることを応援され、その積み重ねにより自己肯定感が育まれ、やがて大人になっていきます。しかし、これはすべての子どもに当てはまることではありません。

「親ガチャ」という言葉が少し前に流行しました。子どもは生まれる場所や親、家族を選ぶことができません。「親ガチャ」とは、生まれた環境というある種の「運」において、その後に過ごす人生が決まっている人生観を表現している言葉です(「現代用語の基礎知識」選2021)。しかし、1994年に批准した子どもの権利条約をはじめ、2022年に成立したこども基本法でも、子どもはどのような環境下にあろうと一人ひとりの「子どもの権利」が保障されることが約束されています。「子どもの権利」とは、子どもの基本的人権のことであり、その人がその人として生きるために当然に認められるものです。子どもの権利は、子どもならば生まれながらに誰もが持っている権利です。何かをしたからもらえるといったように「義務」と引き換えられるものではありません。権利と義務をセットに扱うというのは誤解です。子どもの権利条約では、①差別の禁止(第2条)、②子どもの最善の利益(第3条)、③生命、生存及び発達に対する権利(第6条)、④子どもの意見の尊重(第12条)の4つを一般原則としています。

次の一文は、こども基本法の目的を示した第1条です。「全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする」(こども基本法第1条)。続く基本理念を示した3条でも「全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること」が定められています(第3条1項)。

親からの虐待や貧困等をはじめ、何らかの事情で親とともに暮らすことのできない子どもを公的責任で養育する仕組みのことを「社会的養護」と言います。社会的養護には、児童養護施設(全国に610か所)や里親、ファミリーホーム(全国に446か所)に加え、おもに乳児が生活する乳児院(全国に145か所)、おもに母親とともに子どもが入所する母子生活支援施設(全国に215か所)や児童心理治療施設(全国に53か所)、児童自立支援施設(全国に58か所)、自立援助ホーム(全国に317か所)があります。家庭養護に分類される里親やファミリーホームへの委託率も23.5%となり、年々増えていますが、8割近くの子どもたちは施設で生活しています。そのような中で、施設でもできるだけ家庭的な環境をつくる取り組みも進められています。施設自体がユニット化して生活単位の小規模化を実現したり、施設の敷地内や地域のなかで6人程度の子どもたちが職員の支援を得ながら生活するグループホームも増えています。社会的養護においては本来、里親のもとでも、施設でも、子どもの権利が保障され、生活のなかで一人ひとりの最善の利益が確保されることになっています。

● 施設や里親のもとで暮らすこと

児童養護施設で生活している子どもは約23000人、里親やファミリーホームで生活している子どもは約8000人います(こども家庭庁2024)。子どもたちは親と離れて、生まれ育った地域を離れて、社会的養護という仕組みのなかで子ども自身が本来持っている力を取り戻し、生活を立て直していきます。施設入所は、行政措置として児童相談所が「児童の最善の利益(その子にとって最も良いこと)」を考慮した上で、判断されるものです。そのため、施設に入所するということは、子どもにとって権利回復の第一歩なのです。

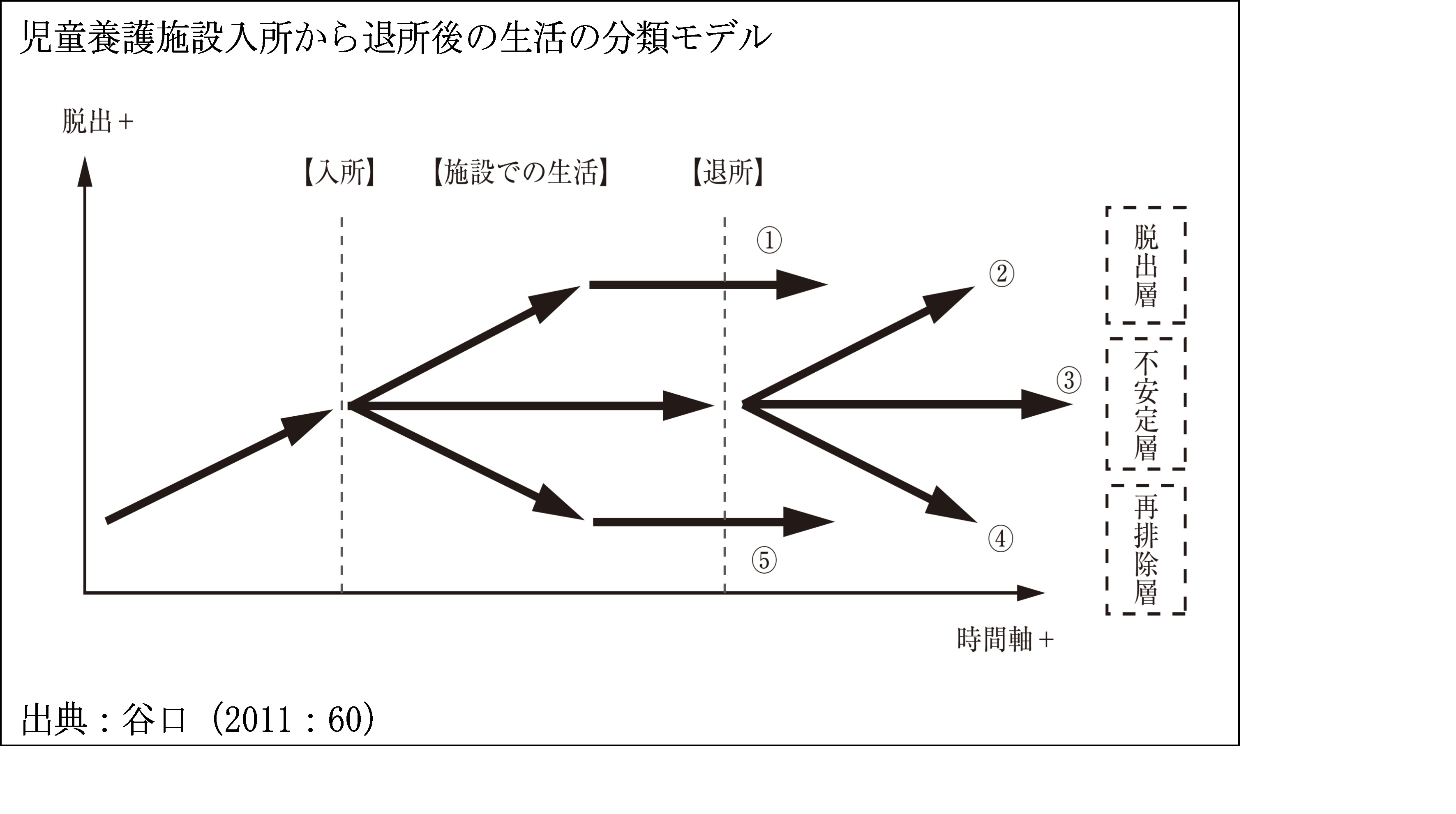

私は、児童養護施設のなかで子どもたちが本来持っている力を取り戻し、主体性を発揮していくことを「脱出」と呼んでいます(谷口 2011)。脱出には、職員をはじめ子どもを取り巻く大人たちの支援が欠かせません。反対に必要な支援が受けられず、子どもが本来持っている力を発揮できなくなる状態を「再排除」と呼んでいます。以下の図は、児童養護施設入所から施設での生活を経て、子どもたちが退所していくという時間軸に合わせた分類モデルです。

入所は、児童相談所が子どもの最善の利益と判断した結果ですので、「脱出」の第一歩です。その後、施設生活のなかで生活が安定し、やがて来る退所を迎え、巣立っていく子ども・若者がいれば(①)、施設生活のなかで不安定な生活を送りそのまま退所後の生活を過ごしている子ども・若者もいます(③)。施設生活は不安定だったものの、退所後に支援を得ながら「脱出」に向かう子ども・若者もいます(②)。他にも、施設生活が合わなかったり(⑤)、退所後に再び困難な状況に陥ってしまう子ども・若者もいます(④)。子どもの「脱出」には、大人たちの支援が欠かせませんが、本来の支援は、足りないものを補うことだけではなく、こども自身が本来持っている力をそぎ落とさず、その力を回復して開花させることが大切だと考えます。