劇評家・安住恭子さんに三重県文化会館で観劇した芝居のレビューを寄稿いただくコーナーです。

安住恭子プロフィール

演劇評論家。元読売新聞記者。現在は、中日新聞などに演劇評論を執筆。また、シアターコクーンで上演した『RASHOMON』(野村萬斎演出・主演)の脚本を担当したほか、『百人芝居◎真夜中の弥次さん喜多さん』(天野天街作・演出)など、プロデュースも多数。著書に、『青空と迷宮――戯曲の中の北村想』、『「草枕」の那美と辛亥革命』など。同書で「和辻哲郎文化賞」受賞。名古屋市芸術奨励賞受賞。

劇団ジャブジャブサーキット創立40周年&ファイナルツアー 「夜の横顔」

(2025年12月6日~7日)

![]() ネタバレを含みます。東京、大阪公演をご観劇予定の方は、ご了承のうえお読みください。

ネタバレを含みます。東京、大阪公演をご観劇予定の方は、ご了承のうえお読みください。

劇団ジャブジャブサーキットの『夜の横顔』(はせひろいち作・演出)は、さまざまな意味で新鮮かつ興味深い作品だった。今年創立40周年を迎えたこの劇団は、岐阜市を本拠にしながら、当初から名古屋市で上演するというスタイルを貫いており、おかげで私はほとんどの作品を見てきたと思う。そして、はせ作・演出によるこの劇団の作品世界に、一種の安定した独特のイメージを抱いてきた。ところが今回は、そのイメージを打ち破り、新しい世界に飛び出したように思えたのだ。

同じメンバーが、同じ作・演出家の作品を長年上演すれば、一つのカラーが生まれるのは当然である。一つ一つの新作を新鮮に見せつつも、そこには当たり前に、一種の体臭のようなものが漂ってくる。ジャブジャブサーキットの場合のそれは、淡々とした端正な会話劇として舞台を進めながら、何かしら謎めいた問題が提起され、それを通して現代の社会や人間、科学などの諸問題が浮かび上がるというようなものだったと思う。ひところ<静かな演劇>と呼ばれた傾向の作品群にくくられたが、単なる日常を描くのではなく、少し飛躍したファンタジックな世界を繰り広げることに、この劇団の特徴があった。ところが今回の『夜の横顔』は、そうした言葉でくくれなかったのである。そこから逸脱した<新しい世界>があった。40周年を迎えた劇団が、新しい世界を創り上げたということに、まずは驚いた。そしてそれはとてもいいことであり、めでたいことに思えた。

では、どんな作品だったのか。舞台は、小さな島にある民宿のラウンジ。そこには、長期滞在中らしい小説家がおり、大学のゼミの教師と学生や、小説家の担当編集者らが新たにやってくる。その旅行者たちと、民宿関係者ら地元民との話である。といっても、人間関係の悲喜こもごもではない。ゼミの教授と学生らは、大戦中の施設の遺跡を探査するというフィールドワークをしたりしなかったりだし、他の滞在者も露天風呂に入ったり、居眠りしたりといった感じで、概ねのんびりと過ごしている。その中で小さな恋が生まれたり消えたりや、学生の一人がこの島であやしい仕事をしようとしている、といったエピソードもあるものの、さしたるドラマはない。しかし舞台がすすむにつれて、その背後に、この島の独特の世界が浮かび上がってくるのだ。

この作品は、人間のドラマではなく、<島のドラマ>だった。しかもかなり奇妙というか、異様といってもいい島のドラマである。その中で、そういう異様な島を創りだした人間というものの、異様な側面がさらけ出されていくドラマ、といってもいいかもしれない。つまり、現代を描きつつ、その下にある歴史=積み重ねられた古層を掘り返すのだ。この作品が、これまでとは違う新しい世界に飛び出したと感じたのは、現代をその古層から照射するという手法によってである。はせは、未来から現代を照射するという作品をいくつか創っているが、その視点を変えたことが新鮮だった。

さて、舞台でくり広げられるのは、その古層を掘り返すというか、この島では古い因習が今でも平然と続いているという姿だ。例えばこの島には、東西二つの神社があるのだが、それぞれの神社に女と男の2人の亡霊がついており、この亡霊たちは民宿に現れて、テーブルのお菓子を勝手に食べたりする。東の神社の神主系統であるらしい女性には、その亡霊たちの姿が見えるし、彼らと会話もできる。そのことも、地元の人たちの了解事項だ。さらに、東は<神託>を授け、西は<口寄せ>を生業にしているといい、クライマックスでは、その霊を呼び出し、語らせる<口寄せ>なるものが、実際に行われるのだ。つまり、私たちが遠い過去のことと忘れ去った、中世や江戸時代あたりまでの感覚や常識を、今も持ち続けている島なのだのだ。さらに、東西の神社に置かれている狛犬が、他の地域の一般的な置き方と反対に置かれていることや、年に一度のお祭りは、神社から神さまを解放して、人間がそれを追いかけて捕まえるといった、他の地域にはない、独特のスタイルなのだ。異様さとはそういうことだ。

そして、なぜそのような風習が今なお根強く残っているかといえば、この島で生きて行く上で必要な<生活の知恵>と結びついていたからだ。その知恵とは、<人肉食>である。それはあからさまには描かれない。けれども、潮流や風向きの関係で、この島には海で死亡した遺体が流れつくのが日常になっていること。そのような遺体が漂着すると、半鐘が鳴らされ、島民たちは<夜市>と呼ぶ集まりに、いそいそと出かけていくこと。そして、その夜の食事として出された<ジビエ料理>に、来訪者たちが舌鼓を打ったといった会話として、そっと差し出されるだけだ。人間というものの異様な側面と言ったのは、このことである。異様ではあっても、必要だから続いている。そういう問題がじわりと浮かび上がる。そして、そのことは外部から来た者には、絶対の秘密であり、もしそれを知った場合は殺されるという島の掟まで、淡々と描いていくのである。

もちろんこの作品は、空想の物語だ。どこかを取材して書いたというものではない。けれども何らかの条件が重なれば、あり得ることかも知れないと思わせる。とにかく生きるということを最優先させて命を繋いできた人間の歴史には、さまざまなことがあったはずであり、そうした地層の上に現代はあるということを、まざまざと思いおこさせるのだ。切り離されているわけではなく、地続きなのだ、と。そしてこの空想の物語を実現させたのは、はせひろいちが緻密に作・演出し、創立四〇年のジャブジャブの生身の役者たちが、そうした島の住民として生きて舞台に立っていたからだ。彼らに生活者としてもリアリティがあった。さらに、ジャブジャブのメンバーだけでなく、若い俳優たちが参加して創り上げたことも、この世界をよりリアルに感じさせたと思う。ゼミの学生たちを初めとする若い旅行者たちは、霊の気配を感知する一人を除けば、何一つそうした島の背景や異様さに気づかずに過ごし、去って行く。そういう普通の現代の人間模様が当然あるからこそ、歴史も、古層もきちんと浮かび上がったのだと思う。

もう一つ、この不思議な物語を成立させた要素として、舞台美術の効果もあった。この民宿のラウンジには、立派な暖炉がある。おまけに壁面にはカラフルで抽象的な装飾が施されている。離島の民宿らしからぬモダンさが、初めは不可解だった。だがこの暖炉は、暖房装置ではなく、この部屋の裏側にあるらしい昔の防空壕である地下室に降りる階段に通じていること。そして、霊感の強い東神社の女性は、ひんぱんにここから出入りし、あるいは隠れて人の話を聞いたりしていること。また、壁面の装飾も、霊を呼び寄せる装置として使われたりすることで、むしろそれらの仕掛けに、演出の遊び心を思わせた。そうしたことによって、異様な島の話を楽しく見ることができたのだった。さまざまな不可解さや謎が、実は最後まで興味をひきつけ続ける要因だったと、今は思う。

三重・宮崎・島根を巡る縁結び旅「この物語」

(2025年5月3日~5日)

![]() ネタバレを含みます。宮崎、島根公演をご観劇予定の方は、ご了承のうえお読みください。

ネタバレを含みます。宮崎、島根公演をご観劇予定の方は、ご了承のうえお読みください。

永山智行作、鳴海康平演出による『この物語』は、たった1時間の上演作品である。にもかかわらず、見終わったときに抱いたのは、その倍以上も観たという充足感だった。そこには、私たちが取り巻かれている<今>がぎっしり詰まっているように思えた。その<今>とは、ネット情報があふれ、それにのめり込めばのめり込むほど溺れていき、その溺れていることにさえ気づかなくなるような状況が、蔓延しているのではないかと思える姿だ。そしてこの舞台は、そうした<デジタル病>ともいえる時代にあっても、実際の現実にはアナログな時間が流れていることを、明快に示してもいた。その意味で実に面白く、刺激的な作品だったのである。

舞台は、とある地方にある小さな映像制作会社のスタッフルーム。今この会社では、車いす生活者ながら、アスリートとして懸命に活躍している21歳の女性のドキュメンタリー番組を創ろうとしている。県からの依頼で、テレビで放映することになっている作品だ。 半年にわたる取材でほとんどの部分は撮影を終え、最後に彼女本人のインタビューを、今日撮るだけになっていた。ところが、このアスリートが、ネットに暴言の書き込みをしたらしい。一種の美談としてまとめるはずだった作品に、思わぬ傷がついた。素知らぬふりをして、予定通り作品をまとめるかどうか、スタッフたちは思い悩み、意見が対立する。

撮影スタッフは3人。この作品の構成もした今井と、ベテランの川島、そしてアルバイトの黒木だ。川島は予定通りの続行を主張し、今井は知ってしまった以上無かったことにはできないと躊躇する。書き込みに気づいたのは黒木で、混乱させた責任を感じている。つまりここで提示されるのは、ささいなつぶやきでも、情報消費者の受け止め方次第では、社会を揺るがしかねないという、ネット時代の1つの側面だ。

しかしこの会社は、その作品だけを抱えているわけでは無い。この日も、以前は、自分の結婚式の時の映像について注文をつけてきた来た客が、その変更の取り消しに訪れたりもする。彼はその用事を済ませて一旦帰るのだが、急に膝が痛んだとかで戻ってきて、来客用のソファで寝込んでしまう。さらに机の上には、食べようとしていたのに、アスリート問題が起こってのびてしまった、今井のカップラーメンがあったり。つまり、この事務所には、さまざまなアナログな時間が流れているのだ。当たり前のことだ。だが、その当たり前のことを見失ってしまうのが、デジタル病だ。そして、そのデジタルとアナログ問題を、最も端的に示すのが、黒木の告白だ。

彼は、それこそデジタル病にとりつかれた、典型的な現代の若者だった。中学生の時にスマホを買ってもらい、映画などを観ていたが、観たいという欲望と時間が足りないという焦りとで、どんどんショートカットして観るようになり、その習慣から現実の時間の流れに苛立つようになっていった。例えば大学の教授の話がまだるっこしいと、大学を辞めてしまったし、コンビニのレジなどで並んでいても、前の客をスワイプしたいとキレたりしていた。その彼がこの会社でアルバイトを始めたのは、自分がただひたすら消費するだけだった作品が、どのように創られているのかを知りたくなったからだ。

そこで彼は、この会社の社長とスタッフの川島が、学生時代に撮った映像に出会う。それは、若かりし社長が、電車に乗ったり、山道を歩いたりする姿を、ただひたすら追っただけの作品だ。物語は何もない。けれども黒木は、その映像に退屈すること無く、自然な時間の流れの豊かさに気づくのだ。同時にそれは、デジタル的な思考と生活が、多くのことを見失っていることにも気づいたことになる。舞台は最後に、町にサルが現れたということで、その映像をおさえるために、川島と黒木が飛び出していったあと、離婚寸前の夫婦らしい今井と事務員の西川が、並んでサルを見ようとしているところで終わる。一人で見るのではなく、だれかと少しでもコミュニケーションを取ろうよと、ささやいて終わるのだ。

で、『この物語』という作品は、実に、私たちが<見たいと思う物語>を見せてくれたのだということに気づく。デジタル病が蔓延している時代だからこそ、その病に気づき、 脱して欲しいという<願い>にあわせて創られた<物語>なのだ。願ったのは、私たち観客である。現実には、黒木のような若者が、簡単にその病から覚醒するとは思えない。デジタル病にとりつかれた若者たちは、生活の大半を情報を集めることに熱中し、その情報こそが世界だと思い込んでいる。他者と交流することも会話することもない。交流があるとしてもネット上のことで、デジタルなのだ。<お一人様の世界>である。

会話力も共感力もいらない。そして今や、そういう生活をし続ける若者たちが、「スマホ認知症」という病に陥っているという報告もある。日々入手する膨大な情報の処理に脳が疲労し、コミュニケーション能力や記憶力の低下など、認知症の症状が現れるという。また、最近就職した若者たちが、1ヶ月ほどで会社を辞めてしまうという現象もおきているらしい。たった1ヶ月しか働かないのに、「この会社の仕事をしていても、自分のスキルが高まるとは思えない」などと堂々と言うらしい。それもまた、お一人様の思考が出す結論だろう。だからこそ私たちは、そんな現実を打ち破る物語を見たいと思う。『この物語』は、その願いに合わせて創られた。

これからどんな社会になっていくのか、もう私には全く読めない。けれども、宮崎県在住の永山智行(劇団こふく劇場)が脚本を書き、三重県在住の鳴海康平(第七劇場)が演出し、島根県在住の俳優西藤将人が川島役を演じ、他の出演者も3県のメンバーが入り乱れて創り上げたこの作品は、それこそ人と人が交流して1つのものを創り上げるという豊かさをはらんでいる。手間ひまはかかるけれど、そうした人と人の出会いこそが、喜び、苦しみ、悩み、考えることを促すのだ。そして、生きるということはそういうことだと、彼らは伝えている。他にも、創造と消費される商品の問題や、その商品が<美談>としてまとめられがちなこと、消費者も<美談>を求めがちなことなど、さまざまな<今>の問題を提示する作品だった。

ハレノワ創造プログラム「終点 まさゆめ」

(2024年12月21日・22日)

松井周作・演出の『終点まさゆめ』は、さまざまな意味で奇妙であり、その奇妙さが楽しい舞台だった。奇妙さの第一は、この作品が<死>を物語の中心に置きながら、終始明るく展開したことにある。死に直面した人々の物語でありながら、そこに生々しい生の姿があふれてくるのだ。しかもどこかユーモラスな笑いをまとって。

「終点 まさゆめ」岡山公演

(撮影:冨岡菜々子)

それは松井がこの作品を創るにあたって仕掛けた、いくつかの手法によって必然的に生み出されたようだ。その一つは、この作品には出演者たちが即興で演じるシーンがいくつか設けられていたこと。もう一つは、11人の出演者のうちの6人は、オーディションによって選ばれた市民の方々であり、即興のシーンはこの方々のその時の、まさに即興で演じられたことによる。そのシーンは、この宇宙船内である問題が起こった時、解決に向けての会議が開かれ、その都度議論するという設定だ。もちろん、この6人の出演者には、作品上でのキャラクターが決められていて、即興シーンは、彼らがそのキャラクターを踏まえた上での発言になっている。だが、即興だからこそ、出演者それぞれの生の実感から来る意識と意見が率直にでてくるのだ。そこに、戯曲に書かれたことを覚え演じるといった、普通の演劇とは違った生々しさが自ずと生まれる。そしてその生々しさが、何かしら明るさとユーモアをたたえることになったように思う。「ああ、この人は、こういう時にこんな風に考えるのか」という発見に、思わず微笑んだように思う。

そしてもう一つの奇妙さは、過去と未来に対するこの作品のイメージが、普通と真逆だったことがある。普通は過去よりも未来に広がりを思うが、この作品で松井は、未来は死であり、過去の方が豊かだと断言するところから始める。そしてそれは、まさに高齢者の実感だろう。この作品は高齢者たちの物語なのだ。7人の高齢者が宇宙船に乗って旅をする。旅の目的は3つある。一つは理想的な死を迎えること。二つめは、その豊かな過去に遡るという、<かこてらし>なる<祭>であること。そして三つめは、これが最も奇妙な目的なのだが、この7人の中にいるはずの<私たちのモト>とは誰かを探すこと、らしい。7人は全員が<モト>を自認している候補者たちというのだ。<私たちのモト>って…、と戸惑いつつ、このように何もかもが奇妙だらけの意表をつく設定に、私は発想の新鮮さを感じ、見守ることになった。

(撮影:冨岡奈々子)

作品の流れに従って、順番に見ていこう。この流れは取りあえず、第一の目的に沿って進んでいく。第二と第三の目的は、その陰に隠れている。

舞台は、<まさゆめ>という惑星に行こうとしている宇宙船の船内。惑星まさゆめはAIによって完全に仕切られ、それぞれ自分にとっての最適な死を迎えることができるという、高齢者にとっての一種のユートピアらしい。7人はそのユートピアで人生の最後をおくろうと願い、ポイントと預金を貯めて乗り込んだのだ。オーディション組の6人はその高齢者たちを演じている。和気藹々と自己紹介をしていたのもつかの間、たちまち問題が発生する。

(撮影:冨岡奈々子)

最初の問題は、燃料が足りないことが判明し、この宇宙船からメンバーの内の一人が降りなければならないということだ。降りるということは、カプセルに乗ってただ一人宇宙空間に放り出されるということで、即、死を意味する。メンバーはその一人を選ぶため、一番役に立たない人は誰かをめぐって議論するが、もちろん答えは出ない。そしてその騒動の最中に、宇宙海賊が現れたり、その海賊が<連合>なる兵士によって撃たれたり、メンバー全員が<海賊病>という感染症にかかっていることがわかったり…と、トラブルとハプニングが続いていく。しかもその中で、連合なる女性は実は元アイドルで、しかも政府の意識操作のキャンペーン・ガールだったとかで、その歌を歌ったりと、賑やかにマンガのように話は転がっていく。終いには、惑星まさゆめ自体が爆発し、だれもユートピアに行けないことになる…、といった流れだ。

(撮影:冨岡奈々子)

もちろんその間にもさまざまな会議が開かれる。海賊の仲間になる<悪人>を選ぶ会議やら、生きることに希望が持てない若者(彼は年齢を偽って乗船していた)が、この宇宙船自体を爆破しようとするのを止めるため、生きていればこんなにいいことがあると説得する会議やら。で、最後の最後の会議は、感染症を治すことのできるたった1粒しかない特効薬を、誰に与えるかという究極の話し合いになる。その人はクスリを飲み、冷凍保存状態で脱出カプセルに乗って、300年にわたってただ一人宇宙空間をさまよい、最後の10年間は覚醒して、絶対的な孤独に耐えながら、人間が生存可能な場を探索しなければならない。つまり、生き残って未来の人類のために役に立つ人を選ぶための話し合いだ。それまでの会議では、それぞれが「私こそは」と自己主張していたのに対し、この時は全員が互いの話に謙虚に耳を傾け、誰の主張が人類の未来のためによりよいかを考え、選び合うのだ。ここでは全員が死を覚悟している。

(撮影:冨岡奈々子)

つまり、この会議で選ばれた人こそが<モト>であり、人類消滅の寓話かと思わせた話が、実は地球という惑星に人間が誕生する、<始まり>を語る物語だったことを示すのだ。あっと驚く大逆転である。その結果、この愉快に繰り広げられたSFは、私たちが今、この地球の上で生存していることの奇跡を、改めて突きつけたのだ。そして、高齢者だけでなく、未来に希望が持つことが困難な今の時代に、人間とは何かを改めて考えようと呼びかけてきた。さらにもう一つ、この作品は、一人一人が自分らしさを土台に、即興で話し合い演じあえば、そこに演劇が生まれるということも示した。人間の始まりの物語は、演劇の始まりの物語でもあったのである。

東京芸術劇場Presents 木ノ下歌舞伎「三人吉三廓初買」(2024年10月13日)

東京芸術祭2024

東京芸術祭2024東京芸術劇場Presents

木ノ下歌舞伎『三人吉三廓初買』

(第一幕より)

撮影:細野晋司

『三人吉三廓初買』の5時間を超える舞台が終わった時、三重県文化会館中ホールにつめかけた観客は、スタンディングオベーションもふくめて、熱い熱い拍手を送った。それは、5時間余りのドラマを見た充足感と感動であり、それを紡いだ出演者とスタッフへの感謝の拍手だったと思う。現在上演される演劇は、だいたい2時間前後で、ほとんどの観客にとってこれほどの重量感のある作品は、初めての体験だったに違いない。歌舞伎を基にしているが、ポップな現代劇の味わいがあった。両者がない交ぜになった新奇な目新しさも、熱い拍手となったのだと思う。

同じ充足感を感じながら、私はあらためて、河竹黙阿弥という江戸歌舞伎最後の作者の力の大きさを思っていた。河竹黙阿弥について、もう一度考え直さなければならない、と思っていた。それは、私がこれまで歌舞伎で見てきた黙阿弥作品が、いつもその作品のごく一部の上演だったことに、改めて気づかされたからだ。この『三人吉三』も、和尚吉三、お嬢吉三、お坊吉三の三人が出会う「稲瀬川庚申塚の場(大川端庚申塚の場)」だけの上演がほとんどで、それが膨大なドラマのごく一部だということなど、考えもしなかった。私の知る範囲の中で、通し上演されることはなかったからである。この出会いの場が、全8幕16場のうちの2幕目第2場(今回の上演では全3幕27場の第1幕13場)に当たるということなど、認識しようもなかった。

左より

左より監修・補綴 木ノ下裕一(c)東直子

演出 杉原邦生(c)細野晋司

ところが木ノ下裕一監修・補綴、杉原邦生演出による今回の舞台は、実際には10時間の上演時間という黙阿弥戯曲を5時間に縮めたものの、過不足なくその全体像を見せるものになっていた。その全体像を目の当たりにした時、黙阿弥が繰り広げた世界の壮大さに息をのむ思いだった。黙阿弥のセリフは耳に心地いいなどという、軽い認識はくつがえされた。錯綜する人間関係と因果因縁が複雑に絡み合う一大ページェントを繰り広げながら、それを次々にきれいに回収して、愛と死というカタストロフィあふれるラストへと疾走する。そのスケールの大きさと面白さに、黙阿弥は凄い!と思った。

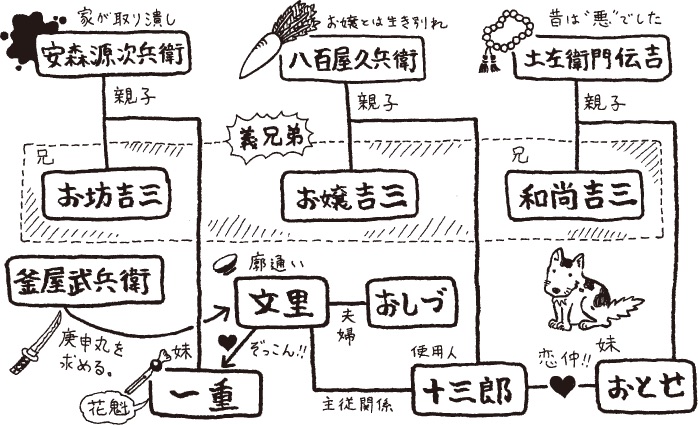

では、どのように凄いのか。黙阿弥自身がこの作品を「会心の作」と自負していたと伝えられるし、彼を「日本のシェイクスピア」と賛美していた坪内逍遙も、「最も複雑を極め、最も巧緻を尽くしたもの也」と評価したように、複雑でありつつ観客を引きつけ続ける、極めて巧みかつ緻密に仕組まれた世界なのだ。つまりは抜群の運びのうまさである。具体的に見ていこう。主な登場人物は小悪人である三人の吉三ほか、刀剣商の手代と夜鷹、刀剣商の主と遊女、そして彼らのそれぞれの父親などで、その関係性のもつれをジワジワ見せていき、彼らの因果因縁を解き明かしつつ、新たな悲劇が生まれていくといった流れだ。

そしてそのドラマを運ぶのが<百両の金>と<庚申丸>という刀である。特に百両の金がドラマの中心にあり、物語の推進力になっていく。だから、どんなに人間関係がもつれ錯綜していても見通しやすい。百両の行方を追って、先へ先へと興味が惹かれていくからだ。

まず<庚申丸>という刀は、安森源次兵衛が将軍から預かった名刀だが、何者かに盗まれ、安森家はお家断絶となっていた。その庚申丸がめぐりめぐって刀剣商木屋文里の元に来、それを釜屋武兵衛という悪侍が、自分の出世のために百両で買う。その代金を受け取った文里の手代十三郎が、夜鷹・おとせと遊んだ後、落としてしまう。おとせはその百両を拾い、十三郎に渡そうと追いかける途中、お嬢吉三に奪われる。さらにお坊吉三がそれを奪おうとし、二人の争いになるが、そこへやってきた和尚吉三に収められ、盗人三人は義兄弟のちぎりを結ぶ。そして百両は和尚吉三がひとまず預かるが、和尚吉三はそれを自分の悪行で日ごろ心配をかけている父親伝吉に渡そうとする。だが、伝吉はそんな悪銭は受け取れぬと外に投げ捨てる。それをたまたま通りかかった釜屋武兵衛が拾う。ここまでで、或る夜の短時間の内に、百両の金は6人の手から手へと渡り、最初の武兵衛のもとに戻るのだ。

東京芸術祭2024

東京芸術祭2024東京芸術劇場Presents

木ノ下歌舞伎『三人吉三廓初買』

(第一幕より)

撮影:細野晋司

そしてここからは、今度は武兵衛以外の彼らが、百両の金を追いかける話になる。武兵衛はそれが自分から出たものとは知らずに、思いをかける遊女を身請けしようとする。だがその遊女一重は文里の恋人で、武兵衛の申し出を断る。一方、文里は百両を失って没落しており、一重は彼の為に百両を作りたいと思っている。その一重はお坊吉三の妹で、話を聞いていたお坊吉三は、妹のために武兵衛から百両を奪う。また、百両を落として自殺をはかった十三郎が、和尚吉三の父親伝吉に助けられ、伝吉は彼の為に百両を作ろうとする。そしてお坊吉三と出会い、百両を貸してくれと争って、お坊に殺される。ざっとこんな具合に、百両をめぐってそれからそれへと話が転がっていくのだ。その間に、庚申丸はお嬢吉三が武兵衛から奪っている。

東京芸術祭2024

東京芸術祭2024 東京芸術劇場Presents

木ノ下歌舞伎『三人吉三廓初買』

(第一幕より) 撮影:細野晋司

このような運びのうまさだけではない。それにつれて、登場人物たちの因果因縁のもつれも見せ、解き明かしていくのだ。歌舞伎には、「実はナニナニ」と表の顔と本当の姿の二重性を示す常套の手法があるが、この物語もそのオンパレードだ。先ほど述べたように、お坊吉三と遊女一重は兄妹だが、さらに実は二人は、庚申丸を盗まれた安森家の息子と娘だった。また、十三郎と夜鷹のおとせは恋仲になるが、実は二人は双子の兄妹だった。当時双子は不吉とされ、十三郎が捨てられて、別々に育ったのだ。そしてお嬢吉三は、その十三郎の育ての親の実の息子で、5歳の時に誘拐され、旅芝居の一座の女形として育てられた。お嬢吉三と十三郎は、義理の兄弟だったのである。しかも十三郎とおとせの父親は実は伝吉で、二人は和尚吉三の実の弟妹だった。さらに伝吉は、実は安森家から庚申丸を盗んだ張本人で、すべての発端はこの伝吉だった。和尚吉三の父親がお坊吉三の敵であり、お坊吉三の伝吉殺しは、その認識もないまま実は親の仇討ちだったのである。

東京芸術祭2024

東京芸術祭2024東京芸術劇場Presents

木ノ下歌舞伎『三人吉三廓初買』

(第三幕より)

撮影:細野晋司

三人の吉三は最後に、それまで知らなかった自分たちの因果因縁を知る。それによって改めて肉親への愛に目覚めるが、それ以上に強い義兄弟への愛で結ばれている。それまでの彼らは、一人一人が孤児のように世の中に漂っていた。義兄弟のちぎりを結んだ時、初めて彼らは自分の確かな居場所を得たのだ。この安心感と愛ゆえに、人を殺し、その罪ゆえに笑って殺されていくのである。お坊は伝吉を殺し、和尚は自分の弟と妹である十三郎とおとせを殺す。近親相姦に陥った二人は、生きていても地獄と思ったからだ。そしてお嬢は、おとせから百両を奪い、武兵衛から庚申丸を奪って一連の事件の発端を作った罪を悔いて、お坊と和尚を追う捕り方との戦いに飛び込んでいく。愛と死の大立ち回りである。その周辺に、文里と遊女一重と文里の妻の三角関係の愛のドラマもあり、三人吉三の愛と死の悲劇性を強めるのだ。

東京芸術祭2024

東京芸術祭2024東京芸術劇場Presents

木ノ下歌舞伎『三人吉三廓初買』

(第一幕より)

撮影:細野晋司

こうした壮大な物語を、杉原邦生はさまざまなアイディアを駆使した演出で見せていった。冒頭の百両の金が次から次へと回っていくところは、短いシーンを小気味よい暗転で感情の流れを遮断し、リズミカルに運んでいく。立ち回りにはクラシック音楽を流すなどエンターテイメント性あふれる趣向もある。照明もロックコンサートのようにポップだ。遊女たちの衣装を、彼女たちの仕事を象徴するように布団にしたのも面白い。2幕目まではある意味陰惨なドラマの内容を、明るく軽やかに見せた。そして3幕目になると、音楽も感情に寄り添い、次第に情趣を盛り上げていった。ただ、一重が病で寝ているところに文里が見舞うシーンの部屋の内外を、一重が布団を持って行き来するのはやや興ざめだったが。

では、このような作品を生み出した河竹黙阿弥とは、どういう作家だったのか。黙阿弥は日本橋の裕福な商家に生まれ、14歳で勘当されるほど少年時代は放蕩を重ねた。といっても料亭に出入りするだけでなく、当時の通人たちと俳句や狂句、茶番劇などを作るような遊びに熱中し、その仲間の中心にいたらしい。ませて才気あふれる少年だったのだ。17歳で貸本屋の手代となり、その中で本を乱読し、芝居小屋にも出入りするようになる。この少年時代の遊びと乱読が、作家としての基礎を作った。人生の裏表や機微を、現実と本から存分に蓄えただけでなく、狂歌・俳句や茶番劇などで物語をつむぐ力も蓄えたのだ。五世鶴屋南北に入門したのは、19歳の時。当時の歌舞伎の戯曲は集団創作制で、全体を構成し主要場面を書く立作者になったのは28歳である。25歳ごろから七世団十郎に認められ、彼の為に書いた。といってもその頃は、既成の作品を焼き直す仕事がほとんどだった。

オリジナル作品を書くようになったのは、大阪から来た名優四世市川小団次と組むようになってからだ。39歳で小団次のために書いた『都鳥廓白浪』(「忍ぶの惣太」)が成功し、以後二人は<白浪もの(泥棒などの小悪人)>で人気を集める。

だが、順風満帆だったわけではない。この当時は幕末の動乱の時代である。安政の大地震やコレラの流行で大勢の人が死んだ。ペリーの来航による開国への動きがあり、また遊興を取り締まる「天保の改革」や「安政の改革」で、七世団十郎が七年間も江戸から追放されたり、芝居小屋が強制移転させられるなど、さまざまな圧力が強められ、庶民の楽しみが奪われ続けた。黙阿弥44歳の時の『十六夜清心』は、好評だったにもかかわらず、35日で上演中止にさせられている。さらに6年後、「世話狂言は人情をうがちすぎる」として、「なるたけ人情に通じないようにせよ」という、冗談かと思えるような命令を幕府は出す。病気療養中だった小団次は、これを聞いて怒り、その翌日急死した。黙阿弥はこの盟友の死を、その命令による憤死と受け取った。

さて、『三人吉三』の初演は、『十六夜清心』の翌年、万延元(1860)年1月である。これもまた小団次主演(和尚吉三)の白浪ものだ。これら一連の作品が好評だったのは、黙阿弥の巧緻を極めた戯曲と名優小団次らの活躍もあるが、やはり幕末の不安な世相にマッチした作品だったことも大きいように思う。ペリーの来航で開国が決められ、この先、世の中はどうなっていくのか、誰もがそんな不安を抱えていた。また、コレラや地震、大火などによって死は身近なものになり、その中で刹那的に、つい悪に走る人も増えていた。三人の吉三の物語は、そうした心情に重なった。一重や伝吉のように、喉から手が出るほど欲しい百両でも、気にいらない人からは受け取らないという姿も、江戸っ子の心情だろう。特に、根は善人なのに、誰かのためになろうとして、盗みや殺人を犯してしまうという三人吉三の姿は、膝を打つほど共感したと思う。善のために悪を行う彼らを愛しいものに思えたにちがいない。決して架空のものではなく、明日は我が身と思えるものだったにちがいない。黙阿弥が紡いだ白浪ものは、幕末の庶民の心情とともにあったと思う。

「初級革命講座飛龍伝」(2024年5月5日・6日)

演出:マキノノゾミ

演出:マキノノゾミ 5月5日、子供の日。この日、日本の現代劇に、<アングラ演劇>や<小劇場演劇>と呼ばれる新しい風を巻き起こし、70年代以降の演劇界を牽引した、唐十郎が亡くなった。その日私は、三重県文化会館小ホールで上演された、つかこうへい作の『初級革命講座飛龍伝』の舞台を見ていた。<つかチルドレン>を自称するマキノノゾミの演出である。その舞台を見ながら、なぜかしきりに唐十郎のことを思っていた。高速放射される銃弾の嵐のようなセリフを聞きながら、そしてそのつか一流のせりふを懐かしく思いながら、「唐さんも過剰なセリフの人だった。世界は全く違うけど、やはり二人は似ている」、なんて思っていた。そして、観劇後に唐十郎の死を知らされた。

唐十郎は『特権的肉体論』を書くなど、言葉よりも身体、役者の肉体こそが演劇の要だと主張していた。にもかかわらず、舞台を見ている間中、華麗な言葉の嵐をあびるような印象があった。力強い身体性から発せられたからこそ、その言葉の数々は、より強く見る者に伝わってきたのだろう。「私は風です」と名乗る男が次の瞬間には、その<風>でなくなるために、父も母も兄も妹も殺したと叫ぶ。その飛躍力に満ちたせりふをあびているうちに、詩的陶酔に包まれてしまうのだ。

つかこうへいの言葉は詩的ではない。どこまでも現実的な言葉だ。しかも相手を罵倒したり、ネチネチ長々と文句をたれたりする。だがそれを、役者たちがやはり高速射撃のように連射すると、その言葉のつぶてを嵐のようにあびた観客は、やはり演劇的陶酔に引き込まれてしまう。詩情ではなく、それらの言葉が発する熱量に圧倒されるからだ。異様なまでに豊かに噴き出し続ける言葉の奔流に、飲み込まれ、溺れそうになる。

つかこうへいは、今から14年前の2010年に亡くなっている。そして、彼が演劇界で華々しく活躍したのは1982年までで、それ以後は小説家としての活動が目立った。1994年に東京北区に、<北区つかこうへい劇団>を設立したが、その劇団が東京を出ることはなかったため、地方では彼の舞台を見ることは少なくなった。そんなこともあり、現代ではつかこうへいの名は、少し忘れ去られていたように思う。なので、つかこうへいとはどのような劇作・演出家だったのか、について、少し説明が必要かと思う。

つかこうへい(c)斎藤一男スタジオ

つかこうへい(c)斎藤一男スタジオ1948年生まれのつかこうへいは、早熟の天才であった。大学在学中から、平田満や風間杜夫らを役者に芝居を作り、同世代の圧倒的支持を受けて、唐らに次ぐ<アングラ演劇第二世代>の旗手として注目された。74年には、当時最年少の25歳で、岸田戯曲賞を受賞。そして、映画や小説にも進出し、圧倒的なつかブームをまき起こした。私は1979年に読売新聞に入社したが、小劇場演劇を見るようになったのは、81年からである。従って、つか自身が演出した舞台もほんのわずかしか見ていない。それでもその強烈な観劇体験は、今でも覚えている。ほとんど何もない舞台に立って、憑かれたように言葉を発し続ける俳優たちの、テンションの高い演技と、そこここにちりばめられた毒の効いた笑い、そして華やかなフィナーレと、何から何まで演劇の面白さに満ちていたからだ。

そのつか演劇の特徴は4つあると思う。まず第一は、彼の戯曲が「口立て」で作られたということだ。「口立て」というのは、稽古場でつかがせりふを言い、それを役者が瞬時に覚えて言うという手法だ。同じ内容でも、その時の役者たちの体調や状況に合わせて、どんどん変わっていったらしい。それは稽古の間だけでなく、本番が始まってからも続けられ、初日と楽日では内容そのものも大きく変わったという。だから当時のつかファンは、その両方を見るのも楽しみにしていたと伝えられる。事実、今回見た『初級革命講座飛龍伝』は、私が読んでいた新潮文庫版とは、冒頭から全く違っていて驚かされた。私は『飛龍伝』を初めて見るので、あらかじめ読んでおこうと思ったのだ。だから面食らった。そして、図書館で調べてみると、この戯曲は5回活字になっているが、それが全部違っていて笑ってしまった。新潮文庫版が最も古く、今回上演されたのは、1988年出版の『つかこうへい作品集2』(白水社)に掲載されたものだ。このような手法は、つか以前も以後もない。つか独特のものだ。

第二の特徴は、登場人物たちが「演技」する者として描かれるということだ。彼の代表作『熱海殺人事件』が、大山金太郎をこの事件にふさわしい殺人犯に仕上げるため、刑事たちがよってたかって訓練する話だったように、まっとうな演技こそがその人の「生」であるという主張だ。だからせりふが過剰になる。虚を実に正当化するため、たくさんたくさん語ることになるからだ。

三番目は、そのねじれた「生」の姿への哄笑だ。こんなにも人間は滑稽だとつきつける。そこに毒のある笑いが生まれる。しかしその笑いの裏には、こんな風にしか生きられない人間への苦衷の涙がある。滑稽と悲惨の同居である。そして最後に、彼の作品には常に、登場人物たちの間にある階層の違いという、関係性の問題を見つめる視線がひそんでいる。そこには当然闘争が生まれる。互いの底に憎しみがあるからだ。しかし当然のようにつかは、その憎しみの裏に愛があることを描く。愛と憎の同居である。

犀の角公演(長野)舞台写真

犀の角公演(長野)舞台写真撮影:安徳希仁

今回の『初級革命講座飛龍伝』の舞台もまた、それらのことをきれいに踏まえていた。まさにセオリー通りの舞台であった。1960年代の<安保反対闘争>をめぐる、革命家と機動隊員の話である。といってもその当時のドラマではなく、それから二十年後の80年代の二人の話だ。革命家だった熊田は、闘争時に機動隊にたたきのめされた時の怪我がもとで、寝たきりになっている。その世話をしているのは、息子の嫁だ。息子は革命家として育てたことで、今はアラブ辺りに行っているらしい。熊田は、<飛龍>と名づけた石を投げることで、伝説の革命家だった。その栄光の過去を唯一のよりどころに、毎日嫁にその自分にふさわしい石を探させ、それを売ることで二人の暮らしを立てているのだ。そこへ、かつての闘争相手だった機動隊員の山崎がやってくる。山崎も、熊田の石によって傷つき、仲間と供に長年入院していたらしい。その山崎は、今の熊田の姿を罵倒しつつ、今年の新たな闘争集会に参加すべきだとあおるのだ。

概ね、そんな二人の話である。熊田と山崎には、政治的な対立だけでなく、大学生というエリート的立場と、田舎の高卒という、階層的対立がある。熊田は山崎を「百姓!」とののしり、山崎はその劣等感をバネに憎しみを燃やしていたのだ。そしてその憎しみの裏に愛があったことが、次第に明らかになる。二人とも、その闘争に明け暮れた日々は、何よりも輝かしい瞬間であった。山崎が新たな闘争への参加をあおるのは、その瞬間を取り戻したいからだ。熊田のまなざしの向こうにも、常にその瞬間の自分の姿があり、その姿は機動隊員山崎があってこそと認識している。憎は愛と共にある。

一方、実は熊田は、その闘争の最中に隊列から逃げたことが、嫁によって暴かれる。しかも足は最早治っているのであり、にもかかわらず寝たきりでいるのは、その栄光の過去にすがっていたいからだし、他者にもそう見せたいからだ。このいじましさは、一見滑稽だ。しかしそれを笑うことはできない。過去にすがる熊田の心情は、誰しも理解できるからだ。そこに悲惨を見る。こうして熊田は、<栄光の革命家>という虚構を生き続ける。演技し続けるのだ。生きることは役割を演ずることであるという、つかの狙いは貫徹する。

(左)武田義晴 (中央)吉田智則

(左)武田義晴 (中央)吉田智則(右)木下智恵

私が久しぶりのつか作品を見て、懐かしく思ったことは、以上である。とにかく熱気に打たれた。つか演出の時は、もっと乾いた熱気だったように思うが、それでもなお最近の演劇にはない熱を感じた。出演者の武田義晴・吉田智則・木下智恵は、共に北区つかこうへい劇団の出身という。直接つかの指導を受けた体験を持つ。そして、つか演劇を見続けて演劇の世界に入ったという演出のマキノノゾミもふくめて、<つかチルドレン>の舞台だった。この舞台の背後には、つかこうへいがいたのだ。

そしてもう一つ。役割を演じるということは、今では自明のことではないか、ということだ。職場であれ、友人たちとの間であれ、素早く自分の位置を認識し、振る舞いも言葉使いもそれらしくするというのが、当たり前になっていると思うのだ。「演技」は日常になっている。それだけ虚が広がっているように思う。だからこの舞台は、以前のような告発ではなく、より身近に感じられたと思う。