雅楽レクチャー「雅楽はすごい!」第参回

雅楽では絃楽器はリズム楽器でもあります。

「すががき・しずがき・こづめ・さわる・かえしづめ・れん・むすぶて」等 楽箏の奏法。「がくばち・いちげん・わりばち・かきすかし・かえしばち・はずす」等 楽琵琶の奏法。

〜秋の夜 しずがきの音色に かえしばち〜 (野原作)

どんな奏法か知らずとも、平安期にタイムトリップできます。

また、雅楽、管楽器から出た現代常用用語も紹介いたします。笙=コツを掴む 篳篥=良い按配(あんばい) 横笛=トチるなど世界に誇る日本音楽文化「雅楽」、その魅力と音楽性を演奏を交えてご紹介いたします。

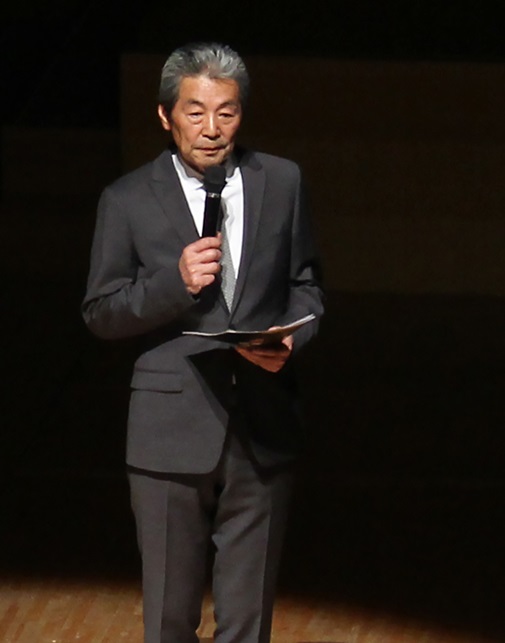

野原耕二 音楽プロデューサー

基本情報

講師

野原耕二 (音楽プロデューサー)

演奏

東京楽所

野津輝男

高多祥司

笠井聖秀

プログラム

第一部 楽琵琶と楽箏の魅力

第二部 雅楽から出た現代用語

プロフィール

野原耕二(のはらこうじ)

1989年より音楽・文化プロデューサーとして活動。日本国内の行政文化イベント(フェステバル、セミナー、コンクール等)の基本構想を企画制作する。1995年より欧州文化首都におけるEU・ジャパンフェスト、外務省国際友好年事業/二国間交流事業を文化庁支援のもと日本古典芸術から現代音楽・舞台芸術を制作し海外公演を多数開催している。

レクチャーコンサートとして「正倉院の響き」、「雅楽はすごい!」の講演を全国で展開。宮内庁式部職楽部を中心に結成された雅楽団体「東京楽所」のプロデューサーとして、国内外で数多くの雅楽公演を企画・実施している。又、IT改革における文化「デジタルカルチャー日本」を文化人、行政、民間とのネットワークにより、「デジタル文化」事業として講演及び展示会等を企画実施している。冊子「雅楽がすごい!」既刊 第一巻、二巻、三巻、四巻、五巻。 執筆中 六巻

野津輝男(のづてるお)

日本の音楽家。笙奏者。笙・雅楽合奏を多忠輝氏に師事。音楽は独学。 1995年より東京楽所に所属。東京楽所のサントリーホール雅楽定期公演、日本各地の公演に出演。海外公演では「日本・EU市民交流年」ベルリン、ロンドン公演、「日伯交流年」ブラジル五都市公演、「日・ドナウ交流年」ウィーン、ブタペスト公演、2011年「日独交流150周年」ドイツ四都市公演、2018年「ロシアにおける日本年」モスクワ・サンクトペテルブルグ公演等、オーケストラとの共演も多数。2020年よりYouTubeでチャンネルを開設し、自作自演の活動を行なっている。

高多祥司(たかたしょうじ)

東京芸術大学音楽学部邦楽科雅楽専攻卒業。在学中に篳篥を高桑賢治、歌物を東儀雅季、 右舞を松井北斗の各氏に師事し、卒業後に琵琶、合奏を多忠輝氏に師事。 東京楽所に所属、国立劇場での「舞楽法会」や鶴岡八幡宮での奉納舞楽、サントリーホール雅楽定期公演に参加し、海外公演では 2011年「日独国交150周年」ドイツ四都市公演、2018年「ロシアにおける日本年」モスクワ・サンクトペテルブルグ公演に参加。

笠井聖秀(かさいきよひで)

静岡県沼津市出身。笛、左舞を安齋省吾氏、合奏を多忠麿氏に師事。1991年より東京楽所に所属し、多忠輝氏の下、国立劇場、東京オペラシティ等の演奏会及び海外公演では、 「日本・EU市民交流年」ベルリン、ロンドン公演、「日伯交流年」ブラジル五都市公演、「日・ドナウ交流年」ウィーン、ブタペスト公演、2011年「日独交流150周年」ドイツ四都市公演、2018年「ロシアにおける日本年」モスクワ・サンクトペテルブルグ公演に参加、 CDレコーディング等と雅楽講師として活動。

詳細情報

| 日程 | 2021年12月10日(金曜日) 14時00分開講(13時30分開場) |

|---|---|

| レクチャー予定時間 約120分(休憩含) | |

| 料金 |

全席指定 1,000円 |

| チケット | 10月24日(日曜日)10時発売 |

| クレジット |

|

| 備考 |

|

イベントに関するお問い合わせ先

- 担当部門

- 三重県文化会館トップページ

- 電話番号

- 059-233-1122(チケットカウンター)

- 所在地

- 〒514-0061 三重県津市一身田上津部田1234

三重県総合文化センター 三重県文化会館