みえミュージアムセミナー2025 式年遷宮記念せんぐう館「式年遷宮はつづく-御杣山(みそまやま)-」の事業報告

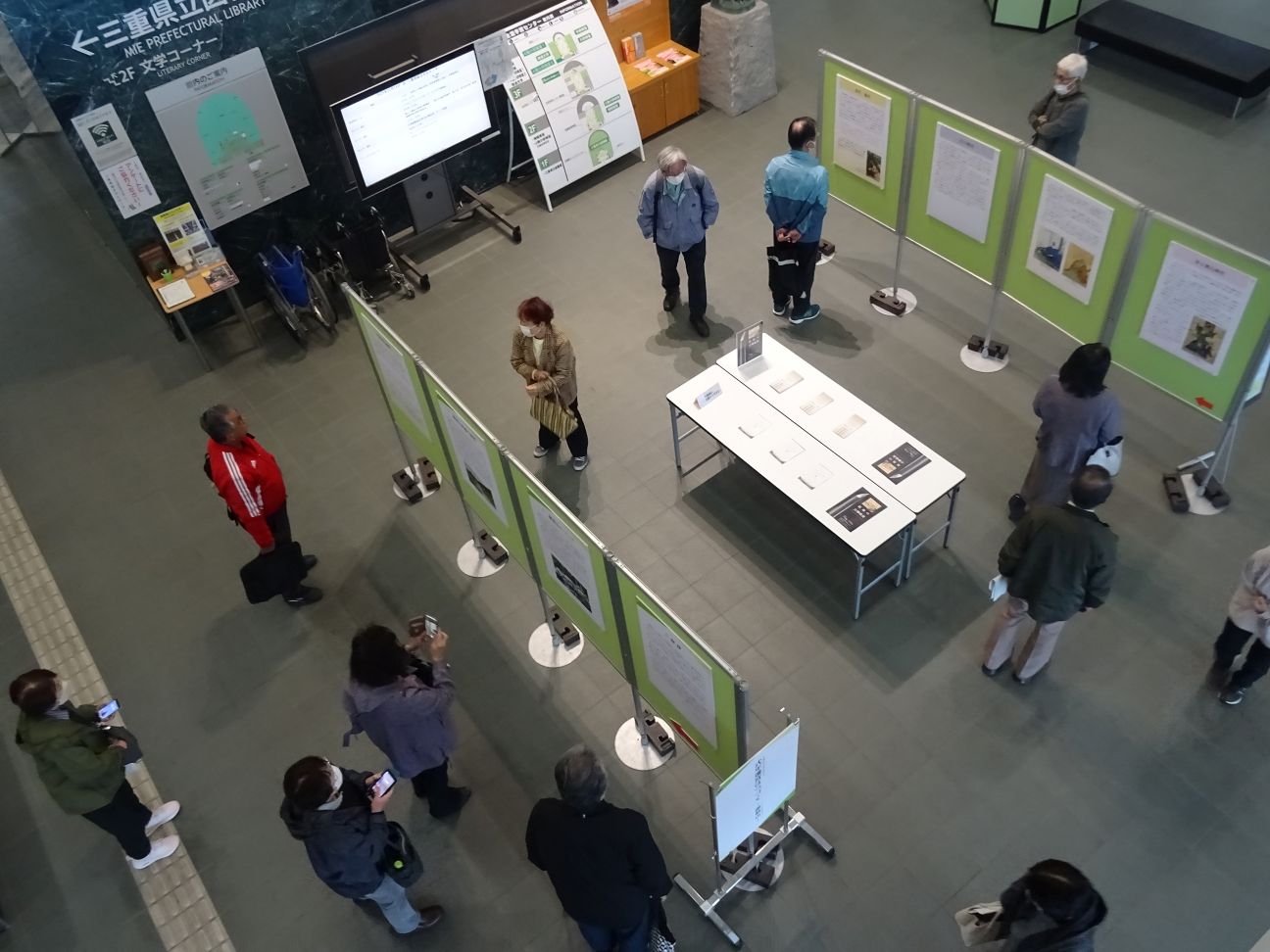

第63回式年遷宮は令和15年の「遷御の儀(せんぎょのぎ)」に向け、本年、令和7年より関連のお祭りと行事が始まりました。式年遷宮の神宮造営に必要な御用材を伐り出す山(御杣山(みそまやま))についての講演会とパネル展示を三重県生涯学習センターで開催しました。

***************************

(チラシ文)

「御杣山(みそまやま)」は神宮の式年遷宮の社殿造営(しゃでんぞうえい)に必要な御造営用材をいただく山のことです。かつては伊勢神宮の宮域(きゅういき)にそびえる山々に定められましたが、平安時代末期からたびたび移動し、江戸時代中期以降には信濃国(しなののくに)と美濃国(みののくに)の国境である木曽(きそ)に定められました。御杣山変遷の歴史とその背景を明らかにして、今後望まれる山の未来像について考える機会とします。

***************************

講演では、式年遷宮に用いる御用材を伐り出す「御杣山」をテーマに、その歴史的変遷と背景について解説されました。古代より内宮・外宮それぞれに定められた御杣山は、適材の不足や社会情勢の変化により移動を繰り返してきましたが、常に清浄な山から新材を得るという原則が守られてきたことが文献により確認できるそうです。特に平安後期から戦国期にかけて、志摩国の伊雑神戸や阿曽御園など、神領に準じる地域から材木が採取された背景には、同地域の製塩・林業など早期から成立した産業基盤と、人・物資の流通網の存在があったことが紹介されました。講演では、関連史料を参照しながら、御杣山をめぐる信仰・制度・地域社会の関わりを多角的に理解する場となりました。

「ブックリスト(関連図書)」のご案内

三重県立図書館に所蔵されている講座関連図書のご案内です。

所蔵状況は講座開催日時点のものです。

- 式年遷宮が、莫大な人・物・時間を費やして行われているとは思っていましたが、御杣山の話を聞いて、御用材が戦乱の時代にも守られ、運ばれ続けたことを初めて知り、感動しました。

- 内容の濃いお話でした。材木の入手だけでも1200年分のドラマがあるのに、遷宮全体をつづけるためにどれほどの人が関わっているのか気が遠くなります。

- 式年遷宮がずーっと続いていた歴史を感じた。御杣山を求めて代々関わっていた人に思いをはせた。戦国時代にもうまく御用材を確保できていたとはおどろきでした。