まなびぃすとセミナー【なぜ人は聖地を目指すのか-聖地巡礼 世界遺産からアニメの舞台まで-】の事業報告

「『聖地巡礼』の研究をしている、と言うとアニメの研究をしていると思われます。」と岡本さん。現在は映画やアニメの舞台の「聖地」を「巡礼」するという意味で定着しているかもしれません。

世界と日本の主要な聖地を紹介の後、日本の寺社参拝者ランキングに言及され、最近はSNSによりインバウンドの訪問も活発で「聖地」といえども交通のアクセスが重要な役割を果たしていると説明がありました。

次にスペインのサンティアゴ・デ・コンポステラの巡礼について、講師が経験した徒歩巡礼の写真を交えながら解説が進められました。ここは、聖堂(建物)だけではなく旧市街(エリア)が世界遺産に登録されたことが画期的で、この巡礼スタイルは、熊野古道や東北お遍路にも影響を与えているそうです。

巡礼には、徒歩、ロバ、馬、バスなどが使われ、進むほどクレデンシャルという巡礼パスポート(日本でも発行可)にスタンプが増え、ゴールに到着すると「巡礼証明書」も発行されます。では人々の巡礼の目的は何なのか?

多くを占めるのは、学校卒業後の10代~20代、リタイア後の60代だそうで、大自然にふれたり、本来の自分を取り戻す「自分探し」の旅であったりするようです。面白い例として、バスで巡礼する60~70代と、徒歩で巡礼する若者の間で進行の有無を巡る価値観の違いによる巡礼の動機と手段の逆転現象が起こることが紹介されました。

熊野古道が世界遺産登録20周年を迎えるなか、行政は観光客が自然の癒しを求める実態と、文化財の保護という本来の目的のギャップに困惑しているといいます。1960年代のニューエイジ文化の影響で、現代では中間業者(教会や寺社)を通さず、個人が直接神とつながりたいという信仰スタイルが広まり、「精神世界」というスピリチュアル文化の発展についても紹介がありました。この「精神世界」という言葉は、宗教関連書籍の棚分けに関する議論から生まれ、特定の宗教に依存せず、「自分でやる」ことを重視する新しい信仰形態であると解説がありました。

サンティアゴ巡礼者の価値観も「遠い聖地ほど良い」「仲間との出会いを重視」するものに変化しており、熊野古道と共通の巡礼手帳も作られ、すでに5000人以上が達成していると紹介がありました。スピリチュアル・ツーリズムの発展に伴い、初詣や式場の専用チャペルでの結婚式、実験動物の慰霊碑など、日本の宗教行為は信仰よりも人とのつながりや感情を重んじる儀礼が見られるのも特徴だと解説がありました。

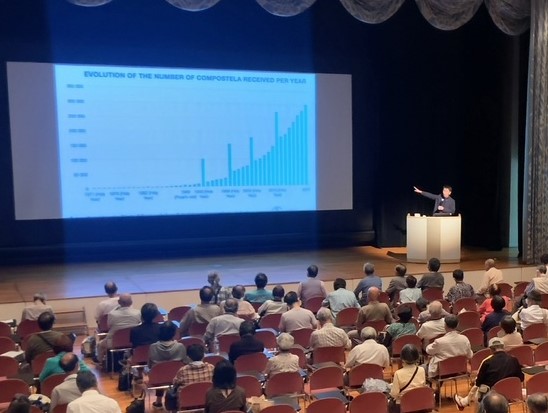

最後に、アニメ聖地巡礼は作品の寿命が短いため観光客の定着が難しいという課題があると指摘されました。質疑応答では、7年ごとにサンティアゴ巡礼者の数が激増する理由について問われ、「聖年」(7月25日が日曜日の年)に特別な恩恵が与えられるからだと説明されました。ホワイエでは書籍販売も行われ、講師が一人ひとりに丁寧に対応する姿が印象的でした。

「ブックリスト(関連図書)」のご案内

三重県立図書館に所蔵されている講座関連図書のご案内です。

所蔵状況は講座開催日時点のものです。

- 宗教心との関係なく歩くという観光旅について日本人の精神文化を知ることができて勉強になりました。

- スピリチュアルと聖地の関係は非常に興味深かった。

- 非常に興味深い講話、1時間半すぐにたったように感じました。話に引き込まれました。

- 日頃疑問に思っていたことが次々に明らかになったような気分になりました。重要な課題も提起されていて個人的に各々がさらに深めていくきっかけとなるテーマであったと思います。