かるみーといっしょ♬シリーズ

「光るいきもの なぞだらけ」の事業報告

子どもと大人が世代を超えて同じものを学べる講座、かるみーといっしょ♬「光る生き物 なぞだらけ」を開催しました。

講師は、中部大学応用生物学部環境生物科学科 教授 大場 裕一さん。2014年度に著書の『ホタルの光は、なぞだらけ』が少年読書感想文全国コンクールの課題図書に選ばれた経験をお持ちです。

はじめに、大場さんは自己紹介をされた後、様々な光る生き物が地球上には存在するとおっしゃられました。続いて、「発光生物」とは何かについて教えていただきました。

猫の目や玉虫は光るけれど、光を反射しているだけであることや、ブラックライトを当てると鮮やかに光る場合も、紫外線などのエネルギー照射によってあらわれる現象であり、どちらも自分から光を出しているわけではないので「発光生物」ではないと解説していただきました。分かりやすい例として、実はヒカリゴケは発光生物ではないという意外な事実についても教えていただきました。

発光する生物にどのようなものが存在するのかということについて、写真や動画、生き物の進化の図などをもとに説明していただきました。意外な生き物が発光生物として存在するとして、カタツムリの「ヒカリマイマイ」が発光する様子を大場さんが記録した貴重な映像で紹介していただき、実際に映像が流れると会場から驚きの声が上がっていました。

また、身近な光る生き物のお話として、「ホタルミミズ」についても紹介していただきました。日本にミミズは100種類いるとされ、その中で光るミミズは2種類だけしか確認されていないとおっしゃられ、光るミミズの採取方法や実際に採取した際のエピソードなどを楽しくお話しいただきました。

発光生物のメカニズムについても丁寧に解説していただき、発光生物は地球上にいろんなものが存在するけれど、みんな光る仕組みが違うこと、光らない虫からホタルが光るように進化したように、それぞれが独自に光る能力を進化させたということを説明していただきました。さらに、ノーベル賞に繋がった光る生き物の研究についても紹介していただきました。

最後に、簡単に手に入って、簡単に見つけることができ、観察する発光生物が身の回りにたくさんいるので、身近で探してみたり、どういう風に発光するのだろうかということに思いを巡らせてみたりしてほしいと締めくくられ、この日の講演は終了しました。

質疑応答の時間では、「何で緑色に光る発光生物が多いの?」「ホタルミミズは全国にいるの?」「乾燥したオキアミは乾燥ウミホタルのように光る?「何故ホタルのさなぎは2色に光るの」など、講演中に疑問に思ったことについて会場内からたくさんの質問が出ていました。

-

発光生物の「ホタルミミズ」について説明していただきました。実は会場がある三重県津市一身田と意外な関係があり、驚きの声が上がっていました。 -

「ホタルミミズ」が見つかりそうな場所を講演前に講師の大場さんが会場周辺を確認して、講演中に教えてくれました。 -

発光生物にはたくさんの種類があり、写真や動画で紹介していただきました。シイノトモシビタケという発光する珍しいキノコが三重県でも実は見つかっていることも紹介していただきました。

-

ホタルの光り方に雌雄の違いがあることを説明していただきました。岐阜県と三重県でしか生息していないとされる珍しい「コクロオバボタル」という貴重なホタルがいることも紹介していただきました。 -

乾燥ウミホタルについての説明をしていただきました。大場さんが乾燥ウミホタルのプレゼントを用意してくださったので、参加者の皆さんがお家で実験に挑戦してくれていたら嬉しいですね。 -

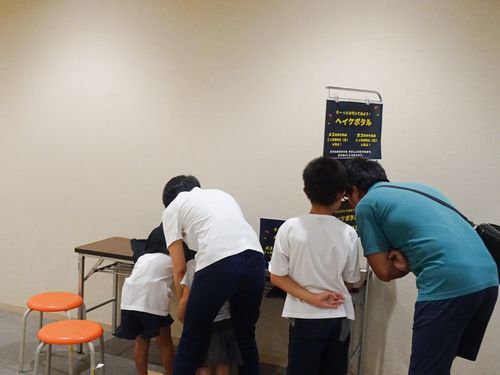

大場さんが「ヘイケボタル」を持ってきてくださいました。子どもも大人も滅多に間近で見られないホタルの光に興奮しながら見入っていました。

- 自分の身の回りにも光るものがあるのを知った。(子ども)

- 身近にある光る生き物について分かりやすく話してくれたので良かったです。(子ども)

- 研究者は調査がたくさんあって自分の好きなことに打ち込めてとても楽しそうだと思いました。自分も研究者になりたいと思いました。ありがとうございました。(子ども)

- 光る生き物はいっぱいいるんだなぁと思いました。(子ども)

- 講師の先生が大人にも子供にもわかりやすく内容を考えてくださっていて、わかりやすかったです。(大人)

- <光る生き物>という的を絞ったテーマで、楽しく聞くことができました。大場先生の語りもとても聞きやすかったです。本も読んでみたくなりました。(大人)

- 子供(小1)が大好きな生き物のイベントで、本人もとても楽しみにしていました。(大人)