講座ボランティア企画 郷土を歩こう!

【久居藩の城下をたずねて~久居350年の歴史を歩く~】の事業報告

講座は近鉄久居駅東口・緑の公園にある「上野英三郎博士とハチ公」像前から講座はスタートしました。渋谷駅のハチ公と違い、こちらはうれしそうに上野博士を見ています。

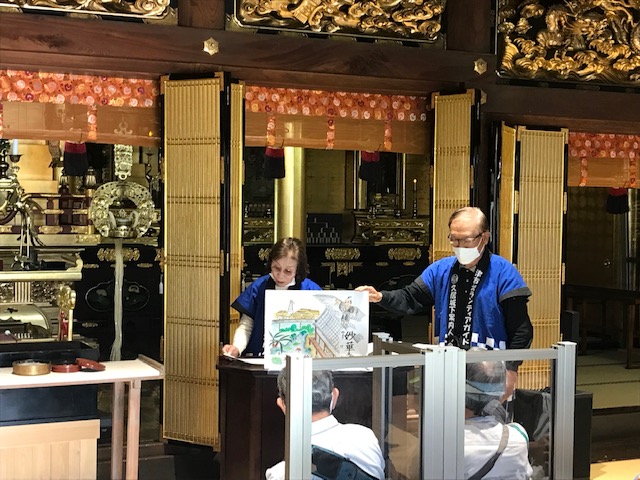

久居駅を出発した後、玉せん寺、妙華寺、大手門跡と地元在住の久居城下案内人の会の皆さんの解説で巡りました。長年活発に活動され、これまでのべ3万人以上の方々へのご案内をなさっています。玉せん寺は久居藩の菩提寺で本堂に初代・高通公と2代藩主・高堅公の木像、境内に藤堂家の2代・3代藩主の大五輪塔を見た後は隣にある妙華寺へ。錣(しころ)屋根は国登録有形文化財に指定されています。ここでは久居藩の歴史記に伝わる『國友さまの飛行機』の紙芝居を楽しみました。國友さんが天狗の如く空を飛んでみたいと大きな羽根をつくり飛ぼうとしたが、敷地内の蓮池に落ちてしまったというもので、滋賀県長浜市国友町にある一族の古文書から江戸時代の飛行機設計図が発見されたとのことで、今なお両市で研究が進められているそうです。

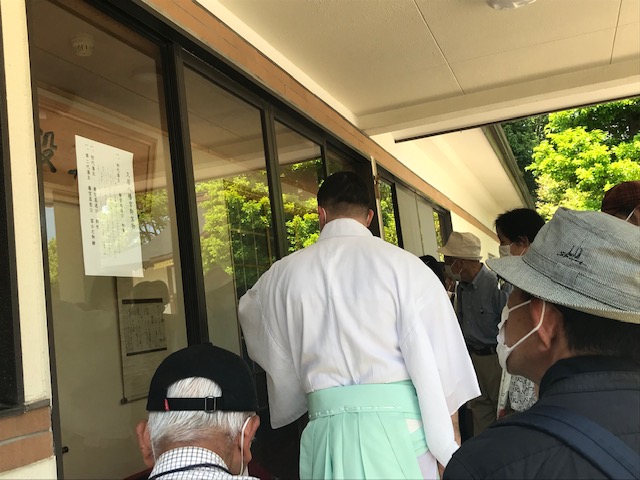

久居八幡宮禰宜 山中フローリアン さん

久居八幡宮禰宜 山中フローリアン さんその後、街道を通り久居アルスプラザへ。途中には疫病除けの「鐘馗さん」、武士と庶民のエリアの境界線である「大手門跡」、うなぎの寝床と呼ばれる京都の町家のように久居藩でも狭小間口の住宅が建っていた名残があり、熱心にメモを取る方もいらっしゃいました。

久居アルスプラザでは、山中フローリアンさんにお話をいただきました。日本への興味が趣味に、探究を続け、外国人初の神職に。ご結婚に伴い、6年前より久居八幡宮禰宜を務めていらっしゃいます。2020年1月、長年親しまれた「野邊野神社」を令和へ時代が移るのを契機に藤堂高通公が永「久」に鎮「居」すると久居藩の総鎮守である1670年の原点に戻るという意味も込めて「久居八幡宮」へ改称した経緯などユーモアを交え伝えてくださいました。その後、参加の方々と実際に久居八幡宮を訪れ、御宝物である高通公の御筆、御杖、高堅公の富士之御繪(ごえ)を実目にしながら禰宜に解説いただきました。

天候にも恵まれ、気持ちの良い散策ができました。

-

久居城下案内人の会の皆さん

久居城下案内人の会の皆さん -

上野博士は当初無帽でしたが、住民の「寒かろう」の声により帽子が追加されました。

-

玉せん寺・藩主五輪塔

玉せん寺・藩主五輪塔

-

妙華寺本堂のしころ屋根(国登録有形文化財)

妙華寺本堂のしころ屋根(国登録有形文化財) -

妙華寺本堂での紙芝居『國友さんの飛行機』

妙華寺本堂での紙芝居『國友さんの飛行機』 -

この写真のどこかに、中国伝来の疫病除けの神・「鐘馗さん」がいます

-

右上写真のミラー後ろから「鐘馗さん」が久居のまちを見守っています

右上写真のミラー後ろから「鐘馗さん」が久居のまちを見守っています -

久居郵便局前:中央の木付近が大手門跡=武士と庶民のエリアの境界線です

-

久居アルスプラザ・アートスペース

-

子午(とき)の鐘:久居城下に1日3回時を知らせていた。最近は6月10日の「時の記念日」に地域の子供たちが鐘を鳴らすそうです

-

石に刻まれる「久居八幡宮」の字は元号発表時の「令和」を書いた書家・茂住 菁邨さん作

石に刻まれる「久居八幡宮」の字は元号発表時の「令和」を書いた書家・茂住 菁邨さん作 -

神宝を解説する禰宜・山中さん

神宝を解説する禰宜・山中さん

- 京都へ歴史や文化などを見に行くのですが久居もとっても良い歴史を感じました。

- 山中さんのお話がとてもわかりやすくよかったです。

- 案内人の方々が詳しく話してくれて楽しかったです。

- 近くで知っているようで知らないと思い参加しました。天気が良い日になって良かったです。