三重のまなび2022「千田嘉博(城郭考古学者)城から歴史を読み解く」の事業報告

『三重のまなび講演会』は各界で活躍する著名な方々に、自身の生き方や、独創的な活動への思いなどをお話しいただき、参加者の新たな学びや人生へのエールとしていただく講演会です。

今年度は城郭考古学者・千田嘉博さんを講師にお迎えし、『城から歴史を読み解く』と題してお話しいただきました。

講演は、三重のお城の紹介から始まりました。

「城」といえば、石垣や天守を備えたものをイメージしがちですが、三重県には空堀(からぼり)や土塁を備えた「館城(やかたじろ)」が多く存在しています。 伊賀の国では堀などを共有していた特徴的な館城が存在していました。現在に遺された城跡からは伊賀に領主連合が存在したことが読み取れます。

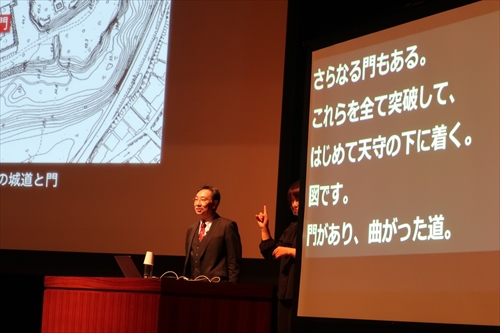

お城は、館城から山城、そして織田信長の台頭により屈曲した石垣を持つ近世城郭へと移り変わっていきます。玉城町の田丸城は、連続外枡形などの防衛的な工夫だけでなく、城下からの見え方も計算されており、城主への権力の一極集中が意識されていました。

このように、お城は当時の社会のあり方や地域の歴史を私たちに伝えてくれる歴史的資料でもあると説明されました。

講演では伊賀上野城の石垣についてもお話しいただきました。

日本最大級の高さを誇る伊賀上野城の高石垣。よく見るとその石の大きさが揃っていることがわかります。

同時代に作られた名古屋城の加藤清正の石垣のように職人技で組まれた石垣が多い中、伊賀上野城の石垣は石を同じ形に加工することで一定の技術水準があれば誰でも作成可能な「組織の石垣」で作られています。この石垣には、天才的な個人が世の中を動かす時代は終わり、普通の人が組織的に力を発揮していく時代に変わっていくことを見抜いていた藤堂高虎の先進性が示されていることも説明されました。

ユーモアたっぷりの語り口で三重のお城の魅力や城から読み解ける歴史をお話しいただいた講演会でした。

多くの人にとって、人生で一番多く「馬出し」という言葉を聞いた日になったことでしょう!

-

松坂城と田丸城の展示 松坂城と田丸城に関する展示を行いました。

-

津市観光協会の展示 津市観光協会による展示。御城印が並びました。

-

手話通訳・要約筆記の様子 今回の講演会は要約筆記と手話通訳、赤外線補聴器を準備いたしました。

- 三重と話題をからめて話していただけたので、親近感を覚えながらお話を聞くことができました。

- 地域の城について見識が広がりました。千田先生のお話とても面白かったです。これから城郭、城跡を訪れる際、より多くのことを学べそうです。ありがとうございました。

- 大変興味深く、楽しく拝聴いたしました。改めて歴史、城の持つロマン、戦国の争いだけでなくその社会のあり様について知ることができました。

- 千田先生の城への愛がよく伝わる講演だった、熱意に引き込まれました。城の見方が変わりました。

- 三重のお城の(歴史上での)意義がとてもよくわかりました。石垣と馬出しに気をつけてお城散策したいと思います。