みえアカデミックセミナー2021 鳥羽商船高等専門学校公開セミナー

講演1「船の機関室を大航海(公開)」

講演2「日常の健康管理にむけたデバイス開発研究の紹介」

の事業報告

「みえアカデミックセミナー」は三重県内の大学・短大・高専・放送大学を含めた高等教育機関との連携で生まれた公開セミナーです。

毎年7月から8月(令和3年度は7月16日から8月25日まで)にかけて、三重県総合文化センターを会場に、各校1日程ずつ、選りすぐりの先生にご専門の研究内容を分かりやすく講演いただいています。

前身となる「みえ6大学公開講座」から既に20年を過ぎ、「みえアカデミックセミナー」としては、18年目を迎えました。

今後も、県内の皆さんにたくさんの「まなびの種」をお届けしてまいります。

令和3年度の鳥羽商船高等専門学校公開セミナーは、商船学科 准教授 今井 康之 さんと商船学科 助教 北村 健一 さんを講師にお迎えしました。

*************************

- 【講演概要(ホームページ・チラシ紹介文より)】

みなさまの生活を支える多くの製品は船で日本に運ばれてきます。ものを運ぶ船には、船員の生活環境や船を動かすために様々な機械が搭載されています。

本講演では船の機関室(エンジンルーム)に焦点を当てて、船内にある機械と船を動かすエンジンについて、種類や役割を紹介します。

*************************

- 暮らしを支えるものを運ぶ船

まず、暮らしを支えているものは何でしょうかと問いかけられ、肉や大豆などの食料品や衣類、医薬品、自動車、原油など多くのものによって私たちの暮らしは成り立っており、その暮らしを支えるものを運ぶ役割を担っているのが船であると説明していただきました。日本の貿易量の輸送割合は海上輸送が99.6%を占めるというデータもあり、鉱石や石炭、木材専用、自動車の専用船、原油タンカー、コンテナ船、それぞれ専用の輸送船があることを画像をもとに解説していただきました。

また、海上物流ルートについても紹介していただき、日本と世界各地を結ぶライフラインとしての船の物流航路について教えていただきました。

- 船が動く

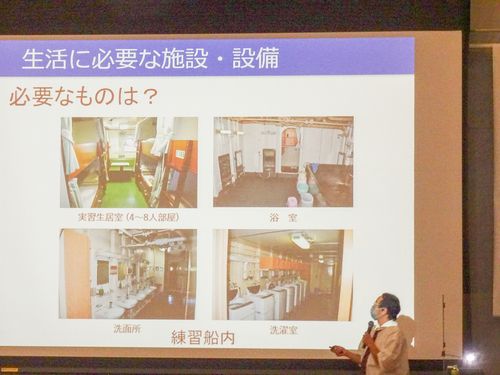

大きなものを船で運ぶということは当然のことながら陸から離れることを意味し、陸から離れて船を動かすということはインフラ(インフラストラクチャ)が途絶えることであり、船上での生活環境を整えるためには、船内で生活に必要な施設・設備を賄う必要があるのだと説明していただきました。 - 生活に必要な施設・設備

鳥羽商船高等専門学校の練習船をもとに、生活に必要なものとして、実習生居室や浴室、洗面所、洗濯室などの施設を紹介していただきました。

- 電気

地上での発電方法を図解で解説していただいた上で、船で使う電気は電池にも貯めるけれど、基本は同じように船で作るのだと説明していただきました。そして、船内の発電機の写真を紹介していただき、フレミングの左手の法則からモータや発電機の仕組みについても教えていただきました。家庭の電気は100Vなのに対して船の発電は440V、場合によっては6600Vとなり、そのため高電圧の電気を受けるための装置である配電盤と電圧を変えるための変圧器が重要な設備となるとおっしゃいました。また、配電盤や変圧器、集合始動器盤(各種機器を動かすスイッチ)など電気にかかわる機器の実際の様子も写真で紹介していただきました。作られた電気がどのように使われているのかについて、船の制御や生活家電を含む各種電化製品、室内灯、空調など配電について教えていただきました。 - 飲料水

上水道の仕組みについて解説いただいたあと、船での飲料水の仕組みはどうなっているのかについて説明していただきました。船での飲料水は基本的に陸上で積み込み、飲料水のタンクからポンプで水を送るのだと語られました。ただし、ポンプだけではある程度までしか水を上げられないため、直接飲料水タンクから蛇口まで水を送るわけではなく、空気圧縮機(コンプレッサー)と空気槽も使用して加圧した飲料水タンクを経由して蛇口から水を出す方法が主流になっていると上水設備について解説していただきました。船には下水道設備も搭載されていて、MARPOL条約という国際ルールで下水についてきちんと処理することが定められていることや、汚水処理装置によって、固形物を除去する「フィルタ」、有機物を分解する「バクテリア処理」、きれいな上澄みをとる「分離処理」、塩素などで消毒する「殺菌」の処理を行い船外に排出または港で一部が降ろされるのだと説明していただきました。 - その他の水

飲料水以外に船にかかわる水には「海水」と「清水」があり、清水は船を動かすエンジンに使われるなど、それぞれ使用方法が異なるとおっしゃいました。海水系統は船底と横の二か所に取り入れ口があり、理由は底だけでは浅いところの航行に対応できないためであると教えていただきました。続いて、船外から取り入れた海水中のごみをり除く「ストレーナー」という装置について、詰まっても切り替えられるように複式のものがあることなど工夫がされていることを説明していただきました。熱くなった清水を冷やすことにも海水は使用されており、「熱交換器」と呼ばれる装置について写真をもとに解説していただきました。また、船内にはさまざまなパイプがあり、緑色が海水、赤は燃料、青は清水、黄色は潤滑油など色によって区別されているのだと語られました。他にも水にかかわる機器としては、清水を作るための「造水器」や風呂などに使われる蒸気を作るための機器「ボイラ」についても解説していただきました。

講演の最後では、操舵室からはじまり、講演の中で説明していただいた設備や施設について360℃カメラを使った映像をもとに、普段は見ることのできない船を動かすための船内の様子を巡りました。

*************************

- 【講演2概要(ホームページ・チラシ紹介文より)】

ヒトは身体的・精神的ストレスを被ると、それに対抗するために生体としての内部環境を一定の状態に保ち続けようとします。その活動に関する生理応答を把握することで日常の健康管理を可能にする多様なデバイスが近年開発されています。本講演では、当該デバイスが活用されているヒトを測る研究を紹介します。

*************************

講師の北村さんの自己紹介からはじまり、鳥羽商船高等専門学校についても簡単に紹介していただきました。特に、三級海技士(航海・機関)養成教育を行う商船学科について語られ、商船学科の研究テーマとして、かつては「航海」に関する分野では地文・天文・気象航法が「機関」に関してはエンジン改良が主だったのに対し、現在では「航海」の分野では自動運行船が、「機関」の分野では次世代燃料エンジンの研究が進むなど、時代とともに他分野研究との複合が近年主流となりつつあると説明していただきました。

続いて、講師の北村さんの研究テーマである「生理指標を用いた操舵者の心的評価」についても紹介していただきました。操舵者のストレス(心的負担)を感じている場面・場所が特定できれば、操船時の危険な場面を特定でき、ストレスを軽減することで安全な航行を実現できるのではないかと考えているとおっしゃいました。

- ホメオスタシス

生体内の環境を正常に保ち、維持するためのシステムである「ホメオスタシス(生体恒常性)」について、解説いただきました。たとえば体温が高くなってもいずれは元に戻るように、人の身体は健康な状態に戻ろうとする働きがあると述べられました。そして、その働きを利用してホメオスタシスは心的負荷の評価方法に利用できるとおっしゃいました。ストレス(心的負荷)を受けると自律神経系の応答により放出される物質を唾液を用いて検出する方法で、唾液を使用する理由は簡単に採取でき、濃度の濃さで判断できるため比較的手軽に検査ができると利点を説明していただきました。 - 生理指標

健康デバイスの重要なキーワードである「生理指標」について解説していただきました。生理指標は呼吸や、脈拍、心拍、血流などの測定において活用され、非侵襲(身体に負担を与えない行為)、非接触であることが最も重要であり、現在、スマートウォッチなど多様な生活指標(デバイス)が出現していると語られ、特に近年では、一つのデバイスで複数の生活指標を測定することができるデバイスが主流となっていると解説していただきました。

■生理指標の例

新型コロナウィルスの流行に伴い、世間でも話題となっている「パルスオキシメーター(経皮的動脈血酸素飽和度測定器)」を例に、生理指標が実際どのように活用されているのか説明していただきました。パルスオキシメーターは動脈の赤み(酸化)を測定し、動脈血酸素飽和度(血中のヘモグロビンのうち何%のヘモグロビンが酸素と結合しているか)によって、たとえば90%未満で「急性呼吸不全」の可能性があることなど、体を傷つけることなく数値で健康状態を測定することができると語られました。

また、脳波は多様なデバイスに組み込まれている生理指標であると述べられ、精密検査では多くの電極を頭につけるタイプを用いるけれど、近年は簡易の検査では脳波を測る時にイヤホンをつけて測定するものも多く、脳波を測りながら骨振動など別の対象も測っている場合があると紹介していただきました。

心拍も生理指標の一つであるが、研究が盛んであったため現在少し研究が停滞気味だと語られ、少しでも動くとノイズとなって数値となって表れるため測定が難しいとおっしゃいました。 -

コロナに関する研究

新型コロナウィルスでも生理指標が重要になっているとのことで、まずコロナとは何か、細胞の大きさや2021年8月時点での変異株の種類、変異株とは従来のウィルスからどのように変異したもののことか、コロナウィルス細胞の構造など解説していただきました。

■PCR検査

PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)とは遺伝子を増幅する方法だと語られ、熱と酵素(DNAポリメラーゼ)の利用やDNAから核を取り出す過程などを分かりやすく説明していただきました。検体は鼻咽頭ぬぐい液だったものを使用していたが、2020年6月頃からは検体採取が痛くなく従来と同等の検査精度を持つ「唾液PCR検査」が導入されたことや、呼気PCRの試験運用がフランスではじまっていることなど、PCR検査方法の開発が進んでいることを教えていただきました。また、PCRは感度が良いため、測る環境が清潔であることが望ましいとおっしゃいました。最後に、ワクチンについても簡単にお話をいただき、mRNAワクチンの仕組みについても解説していただきました。

- 船の機関室内の様子や機器のしくみ等、画像を通して見れて楽しかったです。コロナで思うように出れない中、日常と違った気分が味わえました。

- 普段入ったことのない船底内部がよく理解できました。

- 船の機関室は動画で見たかったです。ワクチンの話はタイムリーな話だったので良かったです。

- 鳥羽商船高専ならではの講演を拝聴することができまして、生涯学習の一つのテーマとしては良かったと思います。