みえアカデミックセミナー2020

放送大学三重学習センター公開セミナー

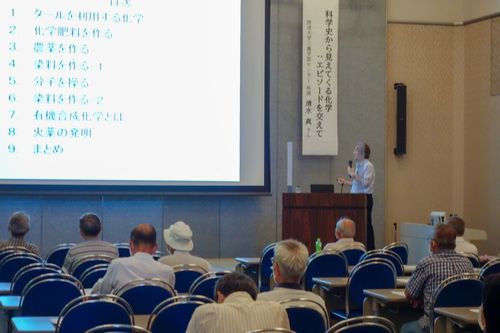

「 科学史から見えてくる化学

:エピソードを交えて 」の事業報告

「みえアカデミックセミナー」は三重県内の大学・短大・高専・放送大学を含めた高等教育機関との連携で生まれた公開セミナーです。

毎年7月から8月(2020年度は7月17日から8月27日まで)にかけて、三重県総合文化センターを会場に、各校1日程ずつ、選りすぐりの先生にご専門の研究内容を分かりやすく講演いただいています。

前身となる「みえ6大学公開講座」から既に20年を過ぎ、「みえアカデミックセミナー」としては、17年目を迎えました。

今後も、県内の皆さんにたくさんの「まなびの種」をお届けしてまいります。

令和2年度 第12回目の放送大学三重学習センター公開セミナーは、

放送大学三重学習センター 所長 清水 真 さんを講師にお迎えしました。

************************

- 【講演概要(ホームページ・チラシ紹介文より)】

化学者が生まれ育った時代、学んだ環境、努力、失敗等を知ることは、同時に実験を通した体験、発見の喜びを私達に深く印象づけてくれます。様々な泥臭い話は、セレンディピティ(偶察力)およびそれを見逃さない日頃の鍛錬の大切さを感じさせます。本講演では歴史上の幾つかの偉大な発見を、エピソードを交え概説します。

***********************

- 【講演要旨】

1.タールを利用する化学

2.化学肥料を作る

3.農業を作る

4.染料を作る-1

5.分子を操る

6.染料を作る-2

7.有機合成化学とは

8.火薬の発明

9.まとめ

講師のこれまでの研究の経験から、過去の文献などを読んでいると様々なエピソードに出会うことができ、そこには意図的ではなく「偶然における発見」という人間臭さが集約された発見が数多くあるのだとおっしゃられ、その面白さと偶然性がどれだけ大切であり、今日の私たちの生活にどれだけ影響しているのかについてお話しいただきました。

まず、「タール」という厄介な物質をどう利用するかという課題が近代科学の発展につながったことに触れられました。

続いて、人口の増加問題により、それまでは自然の恩恵のみで成り立っていた食料が足りなくなり、安定した供給を求めるために「化学肥料」が作られるようになったことや、戦争の時代において「農薬」が非常に重要になり開発が進んだことを解説いただきました。

また、化学工業は「染料」の開発の過程で発展していったことについても触れられ、「インディゴ」と「アカネ」という本来は天然色素だった二つの染料開発にまつわるエピソードを紹介していただきました。さらに、この「染料」開発は「分子」をどう操ればいいのかという問題を考えることにつながったと教えていただきました。

そして、戦争の大きな要因となってしまった「火薬」を平和利用するために「ノーベル賞」が出来たという経緯について説明いただきました。

最後に、科学の発展には「セレンディピティ(洞察力)」と、それを見逃さない日頃の鍛錬が大切だと語られました。

- 面白かったです。清水先生ありがとうございました。

- 興味深い内容で大変勉強になりました。もっともっとお話を知りたかったです。また機会があれば楽しみにしております。

- 来年も設けて欲しいと思います。

- 科学史を追っていくと化学の不思議と恐ろしさが本当にたくさんあると驚くばかりです。化学は両刃の剣だと思います。戦争と化学の恐ろしいつながりは絶対いけないです。