ミエ・アート・ラボ2019

アート教育の実践と展開についてともに学ぶ研修会『ミエ・アート・ラボ』。

今回は「アートと障がいとの関わり」をテーマに、実演家・活動支援・鑑賞支援の先進事例を学び、「アートの持つチカラと未来」について考えました。

(写真は松原豊撮影)

第1部 トークセッション『多様な人の参加を可能にする支援制度』

講師:森田かずよ(女優・ダンサー) 聞き手:吉野さつき(愛知大学文学部現代文化コースメディア芸術専攻教授)

「二分脊椎症・側湾症」という障がいがあり、義足の俳優・ダンサーとして活躍する森田かずよさんと障がい者の文化芸術活動に詳しい愛知大学教授の吉野さつきさんによるトークセッションを行いました。

森田さんは子ども時代の体験から、自身の「障がい」とは、すでに備わっている自分の身体であり、個性ではなく事実であると考えているといいます。そして、障がいを含めた自分の身体から表現するダンスをつくっていきたいと考えるようになったそうです。

ある時、森田さんが行った子ども向けのワークショップで、森田さんの身体に子どもが感じ取った「違和感」は、時にポジティブな感覚でもあると考えたそう。そうやって自分の身体についてポジティブに語れるようになったのは、他者から見られることに慣れたからで、「慣れること」や「知ること」からわかりあえることがあると今は考えているそうです。そして障がい者の芸術はトライ&エラーで「やってみないとわからない」が許容される社会になることを願って活動していると力強く話されました。

第2部 ワークと事例紹介

1.ひらかれた劇場をめざして

講師:鈴木京子(国際障害者交流センター「ビッグ・アイ」プロデューサー・副館長)

前半の講座では、まず障がい者、子ども、生活困窮者、高齢者など多様な人々の劇場の利用を阻む、社会の側にある「障がい」について考えました。

そしてビッグ・アイの知的・発達障がい児に向けた劇場体験プログラム「劇場って楽しい!!」についても話され、劇場体験を通して障がいのある方に居場所や豊かな生活を創出することを目的にこの取り組みを行っていることを紹介されました。

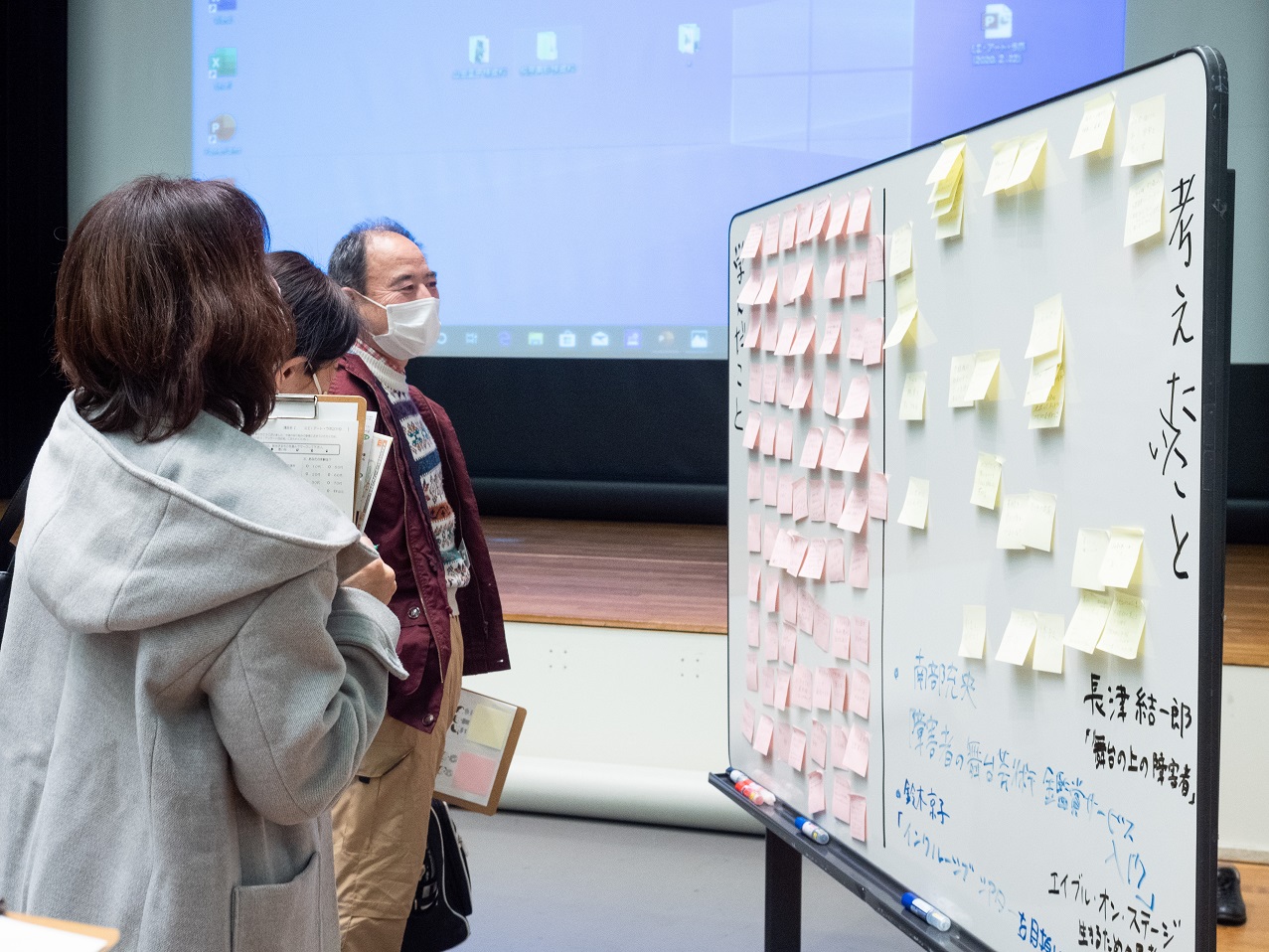

後半のワークでは障がい者を迎えるためのサービスについて考える「劇場チーム」と、観客として求めたいサービスについて考える「福祉チーム」に分かれて、多様な人たちにひらかれた劇場にするための課題や気づきについて話し合い、発表しました。

2.オーケストラと劇場の事例紹介

講師:山田里子(ミューザ川崎シンフォニーホール 事業課課長補佐)、桐原美砂(公益財団法人東京交響楽団 フランチャイズ事業本部)

ミューザ川崎シンフォニーホールの山田里子さんは公共ホールの立場から様々な鑑賞支援、活動支援の事例を紹介。世界的なピアニスト小川典子さんを招いての特別支援学校へのアウトリーチや、地域と連携した『ミューザの日ウェルカムコンサート』におけるボディソニック(体感音響システム)、字幕、手話などの様々な鑑賞サポートの取り組みについてお話しされました。

東京交響楽団の取り組み

東京交響楽団の桐原美砂さんは『ファンタスティック・オーケストラ ~みんなで集えるコンサート~』の取り組みを中心にお話しされました。タイトルの通り、障がいを持つ方を含めた多様な人たちにこのコンサートに来てもらうために、コンサートホール体験会を開いたり、情報提供やチケット料金を工夫したりして試行錯誤を重ねたとのこと。結果1400人もの方が来場され、障がい者向けのサービスの利用者も増加していったと言います。失敗を恐れず、たくさんのチャレンジを行っているというオーケストラの姿勢がうかがえました。

第3部 テーマディスカッション「多様性とアートが出会うということ」

パネリスト:森田かずよ、鈴木京子、桐原美砂、山田里子 コーディネーター:吉野さつき

ディスカッションではすべての講師陣と参加者が車座になって話し合いました。

障がい者が文化芸術にアクセスするために必要なことや、ネットワークづくり、地域の組織や団体などとの連携について活発な意見が交わされました。

参加者のみなさんからは「たくさんのことを学ばせていただきました。今後に活かしていけたら」や「障がいは社会の側にあるんだなと感じた」などの言葉があり、今回のミエ・アート・ラボでの体験を今後の活動や行動に活かしていこうとされている姿がとても印象的でした。

- 誰にでも、全ての権利があることを普通にできる世の中にしたいと思いました。まずは多様な人がいることをお互い知りあいたいと思います。

- 私が普段、仕事で障がいを持つ方と接する中でしか考えることができなかったことが、このプログラムを通じて人のもつ可能性や学びを深められました。この経験を活かしてこれから頑張っていこうと思います。

- 劇場法が施行されいろいろな劇場がチャレンジしているのがよく分かりました。やはり現場での経験での積み重ねが大切。障害は障がい者が持っているのではなく、それを見る人たちの方にフィルターがあるように思う。