みえアカデミックセミナー2018

移動講座(御浜町)

四日市大学公開セミナー

「 あれから7年と11か月、私たちは忘れない~大切な教訓を次世代に伝える~ 」

の事業報告

毎年度夏に県内の高等教育機関と連携し、三重県総合文化センターで開催している公開セミナー「みえアカデミックセミナー」。秋からは、更に各市町が加わり「みえアカデミックセミナー移動講座」として出張講座を開催しています。今年度は、熊野市、菰野町、伊勢市、紀北町、伊賀市、御浜町の6市町での開催です。

みえアカデミックセミナー2018移動講座(全6回)の第6回目は、四日市大学・御浜町教育委員会と共催して御浜町の会場にて開催しました。

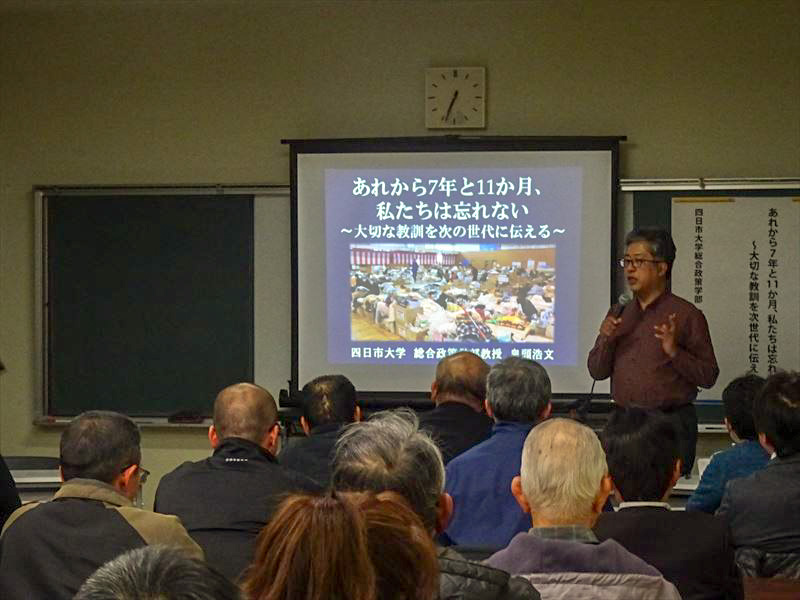

四日市大学 総合政策学部 教授 鬼頭浩文さんを講師にお招きし、2011年3月に起こった東日本大震災の教訓から、大きな津波被害を受けた地域が、深い悲しみに包まれる避難所生活を経て、仮設住宅での不自由な暮らしが続き、集団移転で自宅再建や公営住宅への入居までたどりつくまで、何年もの歳月を必要とすることや、南海トラフ巨大地震で大きな被害が心配される東紀州で起こり得ることを想像し、今なにをすべきかについて考えるセミナーを開催しました。

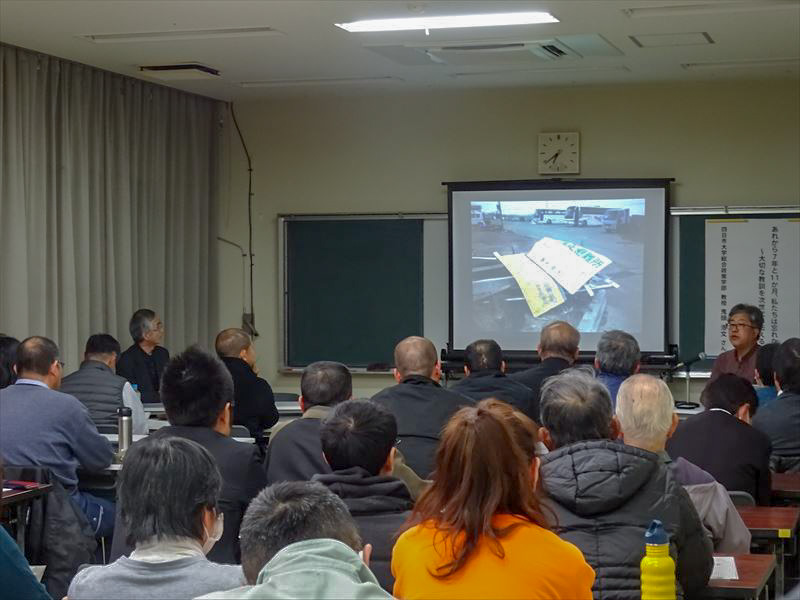

2011年3月11日に起こった東日本大震災から学んだことを、現地での活動や当時のたくさんの写真をもとにお話しをいただきました。

また、2011年4月に「四日市東日本大震災支援の会」を立ち上げられた経緯についても説明され、泥かきやガレキ撤去といった、報道などから想像しやすいボランティア活動のみだけではなく、避難所支援、仮設住宅交流会、復興イベント支援などの多様な被災地支援をされた経験について具体的に紹介されました。

避難所では物資が届いても、配布する人手がいなくて結果的に支援物資が行きわたらなかったことや、トイレの問題で飲食をしないことで、結果的に体調が悪化してしまうことなど、避難後の問題点についても指摘されました。そして、熊本地震では、残念ながらこういった避難所等での知識や経験が活かされなかったことについても触れられました。

授業中にボランティアの要請連絡が入った際には公欠の扱いにするなど、学生が貢献活動を組織的に展開する仕組み作りについても紹介されました。

また、自身の経験を語ることも大事なボランティア活動の一環であるということで、当日は木本高校の生徒の方による学生ボランティア事業の活動報告が行われました。真剣な表情で自らの活動を語られる様子に受講者の皆さんも熱心に耳を傾けていました。

そして、震災当時、教頭として宮城県石巻高等学校で体育館が遺体安置所に使用されるなど壮絶な避難所運営に携わった

東北大学特任教授の齋藤幸男さんにも体験を語っていただきました。

避難所では、子どもを足手まといのように扱うのではなく、積極的に手伝いを要請することが、結果的に良好な避難所運営につながると語られました。極限状態を体験された方の貴重な経験のお話に皆さん心を打たれたようでした。

-

木本高校の生徒さんの活動報告 -

東北大学特任教授の齋藤幸男さんにもお話しいただきました。 -

講演会の様子

-

講演会の様子2 -

終了後の質問の様子 -

質問の様子2

熱心に質問されていました。

- 先生方の「あつい思い」と「高校生さんの活動報告」聞きにきている人は大きくうなずいてすごくよい講座内容だったと思います。積極的な人が多くて関心の高さがうかがえた。視点がボランティアというのは初めてだったので、すごく知識になりました。

- 若い人たちへの意識づけへの考え方、その大切さを改めて教わった。防災へのとりくみ分野は多種多様であると改めて感じ、くりかえし このような勉強の機会をもっていくことの必要を感じた。

- 現地に行っていないので経験された方のお話しを聞いて本当に感動した。学生がボランティア活動のささえになる事がよくわかった。

- Webbingという組織づくりを知ったことが新鮮でした。通例のマニュアルより、人の存在と役割を考えて動くことのできる考え方ではないかと思いました。災害時の子供の役割の重要さ、孤独死防止のコミュニティ活動など、今後考えるべきテーマにも気付かせられました。よい機会でした‼